Mit der 1:1-Ausstattung wurde letztes Jahr den weiterführenden Schulen ein ordentliches Ei ins Nest gelegt. Nur ganz kurz für die Uneingeweihten: Im Grunde war die Verlautbarung folgendermaßen:

Mit der 1:1-Ausstattung wurde letztes Jahr den weiterführenden Schulen ein ordentliches Ei ins Nest gelegt. Nur ganz kurz für die Uneingeweihten: Im Grunde war die Verlautbarung folgendermaßen:“Wir als Ministerium sponsern den Kindern mit 350 Euro einen Zuschuss für ein Tablet jedweder Art. Ihr als Schule müsst nur…

-

ein Konzept entwickeln, wie die Geräte sinnvoll in den Unterricht zu integrieren sind

-

ein 1:1-Team aufstellen, das sich in Eigenregie und unentgeltlich um die ganze Chose kümmern soll

-

Einführungsveranstaltungen für Eltern konzipieren

-

eure Lehrkräfte von der Sinnhaftigkeit der Geräte im Unterricht überzeugen

-

Vorbehalte und Ängste von Kollegen ernst nehmen und abbauen

- vorbereitende Fortbildungen für die Lehrkräfte planen und durchführen

-

Vorbehalte, Ängste und gerne auch mal wütende Drohungen von Eltern ernst nehmen und abbauen

-

Klassen bestimmen, wann das Projekt losgehen soll

-

Klassen in die Nutzung einführen

-

das Classroom-Management entsprechend auf die neuen Geräte anpassen

-

regelmäßig als Team zusammenkommen und evaluieren bzw. das Konzept anpassen

-

gefälligst schnell reagieren, wenn das Kultusministerium über Nacht die Rahmenbedingungen ändert (wie ja schon mal geschehen)

In der Fülle an Aufgaben kann man sich im Mikromanagement und der Planung der einzelnen Schritte mal schnell verheddern. Deswegen haben wir im 1:1-Team an unserer Schule von Anfang an ein bisschen Ruhe ins Chaos gebracht. Mit ByCS. Nur wie?

Brainstorming

Als Steuerungsteam haben wir uns nach den ersten Einführungsveranstaltungen an Pilotschulen, an denen das Projekt schon eingeführt wurde, zusammengesetzt und einfach wild Fragen gestellt, die es im Laufe der Konzeptionsphase zu beantworten gilt:

In welcher Klasse anfangen? Welche Programme nutzen wir? Welche Hardware soll es werden? Wie viele Infoveranstaltungen soll es geben? Wann soll es losgehen? Wie verändern die Tablets die Kommunikation und das Classroom Management im Unterricht? Wie gehen wir mit Eltern um, die partout kein Tablet haben wollen? All das haben wir in einem Brainstorming in einem mebis Kurs gesammelt, den wir mit der Aktivität Kanban-Board gefüllt haben. Frisch von der Leber. Quick and Dirty.

Diese Sammlung haben wir in einer Lehrerkonferenz im Dezember 2024 vorgestellt und in diesem Zusammenhang um Mitarbeit geworben. Mit Erfolg. Insgesamt kamen knapp mehr als zehn Leute zusammen, die partizipieren wollten. Diese haben wir in den mebis Kurs geholt und darum gebeten, die Fragensammlung durchzugehen und bei Bedarf um neue Fragen zu ergänzen, sodass wir am Ende knapp 80 Kärtchen vorfanden. Was für ein Durcheinander! Aber ein Sinnvolles. Denn jetzt wird Ordnung gestiftet.

Ordnung ins Chaos

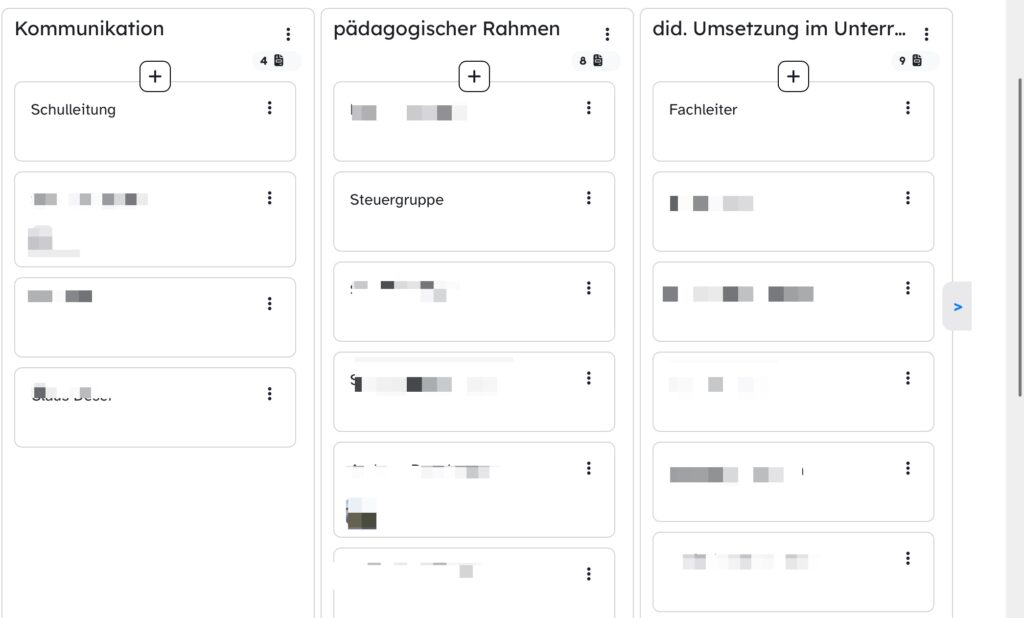

Als Steuerungsteam haben wir die Kärtchen im Kanban-Board nun nach Oberthemen geordnet, unter denen man die Fragen zusammenfassen konnte und Spalten zugeordnet. Über der Plus-Button konnten wir diese bequem anlegen, entsprechend betiteln und mit den erstellten Kärtchen befüllen. Das ging erstaunlich gut. Am Ende schälten sich letztlich nur drei große Oberthemen heraus, an denen das Team arbeiten würde: Kommunikation (mit allen Beteiligten der Schulfamilie), didaktische Rahmenbedingungen (Classroom Management etc.), konkrete Umsetzung im Unterricht (tatsächliche Nutzung der Geräte in den Fächern). Darunter ließen sich 70 der 80 Kärtchen versammeln. Der Rest betraf technische Fragen, um die sich letztlich Systemadministration und der Schulträger kümmern würden.

Wer macht’s?

Gemäß der Oberthemen haben wir im mebis Kurs nun ein neues Kanban eröffnet und drei Spalten erstellt und diese entsprechend betitelt. Als Kärtchen wurden nun keine Fragen erstellt, sondern die Namen aller Mitglieder, die im 1:1-Team arbeiteten. Der Sinn dahinter: Alle im Team konnten sich nun die Fragen im ersten Kanban im jeweiligen Oberthema durchlesen und anschließend ihren Namen einer dieser Spalten in Kanban 2 zuordnen. So formierten sich drei Kleingruppen von ganz alleine nach Interesse, und man sah zu jeder Zeit, wer Teil des Kleinteams war und um welche Fragen sich jedes Team zu kümmern hatte. Und das rund um die Uhr, wann immer jeder Zeit dafür fand. Auch für Spätentschlossene, die später noch ins Projekt eingestiegen sind, eine tolle Sache, da man sich unproblematisch in die Themen und die dazugehörigen Fragen einlesen konnte.

Ab dieser Phase arbeiteten die drei Team vorerst unabhängig an den Fragen, die in ihren Oberthemen im ersten Kanban vorgeordnet waren. Dort schnappte sich jeder diverse Kärtchen zu Fragen in seinem Oberthema, an dem er oder sie gerne arbeiten wollten, und packte seinen Namen mit der Funktion mir zuweisen darauf. So war zu jeder Zeit klar ersichtlich, wer gerade woran arbeitete. Umständliche Terminfindungsroutinen, in denen alle zusammenkamen, um den Status Quo zu erfragen, wurden dadurch fast unnötig. Vor allem bei Kärtchen, bei denen die Leute über die Diskussionsfunktion den aktuellen Stand der Dinge zusätzlich dokumentiert hatten.

Das alles lief in der Theorie wirklich reibungslos. Als Teil des Kernteams hatte ich mit meiner Kleingruppe zu keiner Zeit das Gefühl zu schwimmen. Ich wusste genau, woran ich zu arbeiten hatte und woran nicht.

Kollaboration über Drive

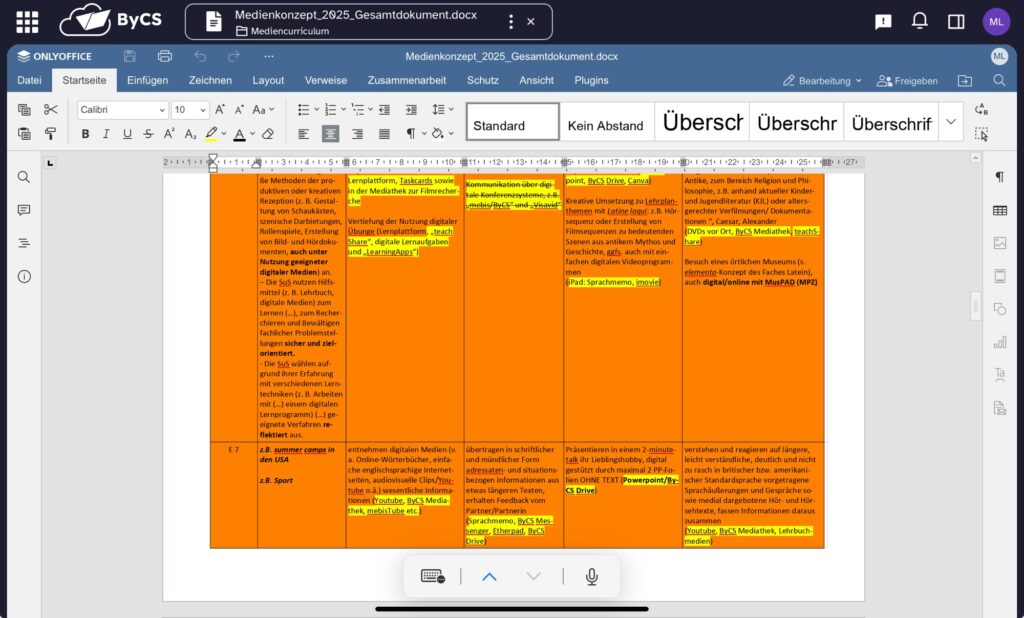

In einem zusätzlich angelegten Space fanden wir digital regelmäßig zusammen, um zusätzliche Materialien zu unseren Oberthemen abzulegen oder gemeinsam an Konzepten zu arbeiten. Meine Kleingruppe “Umsetzung im Unterricht” beispielsweise setzte sich dort zusammen und arbeitete sich kollaborativ durch das Medienkurrikulum, das wir vor Jahren verabschiedet aber praktisch nie genutzt hatten. Wir überlegten, mit welchem Programmen auf den 1:1-Tablets wir die damals festgelegten Projekte in unserer Startklasse umsetzen würden. Das musste nicht in einer extra Sitzung nach Schulschluss passieren. Da die Datei kollaborativ zu bearbeiten ist, konnte jeder daran arbeiten, wann es passte. Egal wann, egal wo. Damit das auch zielführend passierte, gaben wir uns eine Deadline, bis zu der jeder in das Dokument seine Ergebnisse eingetragen hatte. Alle Fachschaften und Projekte haben wir nicht geschafft – immerhin maße ich mir als Sprachenlehrer nicht an, mit welchen Apps und Programmen die Fachschaft Physik arbeiten soll. Aber einen Großteil der Fachschaften hatten wir an Bord, und ein Anfang war gemacht.

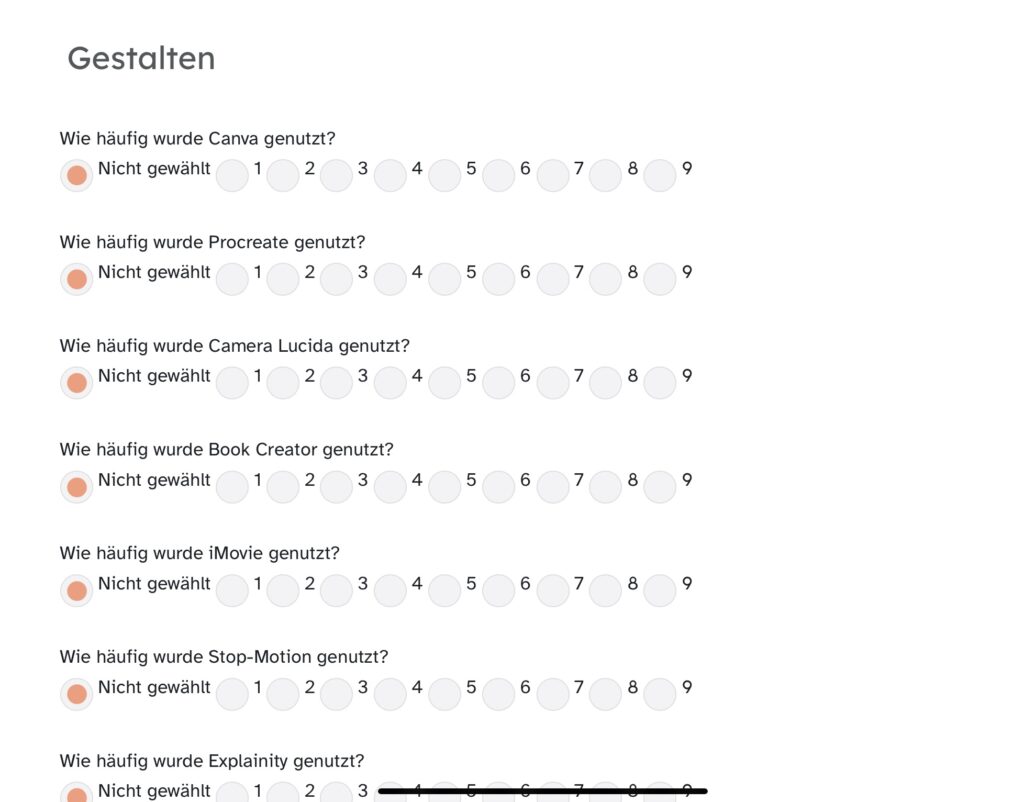

Aus den Nennungen der angedachten Programme haben wir abschließend per Feedback-Aktivität ermittelt, welche Apps am häufigsten im Medienkurrikulum vorkommen. Auf diese Weise konnten wir per Auswertungsfunktion automatisch darstellen lassen, welche Software am häufigsten Verwendung fand und entsprechend auch im Kollegium etabliert werden muss – zum Beispiel an einem pädagogischen Nachmittag, der im November über die Bühne gehen soll.

Kollaboration vor Ort

Ganz ohne Treffen ging es natürlich nicht. Deswegen kamen alle drei Kernteams Anfang Juli zusammen, um ihre Ergebnisse zu präsentieren. Rechtzeitig, um aus den Ergebnissen für die abschließende Lehrerkonferenz etwas festzuzurren und einen Ausblick zu geben, was auf das Kollegium zukommt: Ein pädagogischer Nachmittag mit theoretischem Input zu didaktischen Rahmenbedingungen (Oberthema 2), praktischen Workshops zu den fünf am häufigsten genannten Programmen (Oberthema 3). Und das war’s letztlich auch. Oberthema 1 haben wir komplett rausgehalten, weil klar war, dass wir das Kollegium damit nicht behelligen müssen.

Ausblick

Tja, jetzt gilt es, das alles in die Tat umzusetzen. Wie wir das erreichen wollen? Ich kann es mir wieder sehr gut über ByCS vorstellen. Wie? Das kommt mal in den nächsten Wochen.

Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.

0

4 Comments

Artur Foitzik

Hallo! Niedersachsen plant Ähnliches zum nächsten Schuljahr. Welche Tablets haben die Eltern mit dem Zuschuss finanziert? Habt Ihr lenkend eingegriffen?

Wir starten seit 3 Jahren in Klasse 9 mit iPads, ein System macht das Verwalten etwas einfacher.

Viele Grüße

Artur

herrmess

Wir können die Leute ja zu nichts zwingen, aber wir legen ihnen iPads sehr ans Herz. Die Projekte sind aber so geplant, dass sie auch mit anderen Plattformen unproblematisch gehen, weil das meiste tatsächlich browser-basiert ist.

Pingback:

Pingback: