Vorbemerkung: Eine Reihe von bildungsaffinen Bloggern hat sich zum Ziel gesetzt, 2024 und 2025 häufiger thematisch gemeinsam zu bloggen. Die Themenvorschläge werden an dieser Stelle gesammelt, alle Beiträge zum aktuellen Thema sind unter dem Beitrag zu finden. Zusätzlich hat Susanne Posselt hier eine beschreibbare Taskcards-Pinnwand erstellt. Die gibt’s hier.

Vorbemerkung: Eine Reihe von bildungsaffinen Bloggern hat sich zum Ziel gesetzt, 2024 und 2025 häufiger thematisch gemeinsam zu bloggen. Die Themenvorschläge werden an dieser Stelle gesammelt, alle Beiträge zum aktuellen Thema sind unter dem Beitrag zu finden. Zusätzlich hat Susanne Posselt hier eine beschreibbare Taskcards-Pinnwand erstellt. Die gibt’s hier.

Frohes neues! Und los geht’s…

Die Edublogparade geht mit 2025 in eine neue Jahresrunde – und prescht gleich mit einem Knallerthema vor. Lehrergesundheit steht auf dem Programm, bzw. wie man sich selbige behält.

Das Thema ist eigentlich bei mir präsent, seit es meinen Blog gibt: Das Arbeitspensum war dank Kernfächern von Anfang hoch, aber auch deswegen weil ich es zugelassen habe. Ich mache den Job wahnsinnig gerne, bin von Haus aus sehr neugierig, Neues zu lernen. Und Letzteres geht in einer Bildungsanstalt ganz wunderbar. Deswegen hab ich über die Jahre in alles reingeschnuppert, was so ging. Externe Abiture, mündliche Prüfungen abhalten für Waldorfschulen, Lehrerchor, Sänger auf dem Frühlingskonzert, Tänzer, Verbindungslehrer, Reiseveranstalter, Systembetreuer, Ausbilder von Medienwarten, Personalratsmitglied, Schulentwicklung – ich hab immer gut eine Schippe drauf gelegt und das bei einem Vollzeitdeputat. Auf Dauer lernt man aber, Schwerpunkte zu setzen und anderes fallen zu lassen. Anders geht das gar nicht. Aber das bedarf aktiven Eingreifens. Von alleine wird man die Jobs nicht los. Deswegen hier für mich ein paar Gedanken, die mir über Jahre viel geholfen haben:

Nein sagen

Großes Thema. Für mich persönlich sogar das größte. Das merkt man schon daran, wie viel ich darüber über die Jahre in regelmäßigen Abständen geschrieben habe. Deswegen spare ich mir – ganz im Sinne der Lehrergesundheit – alles Weitere und verweise lieber auf meine Blogartikel hier und hier.

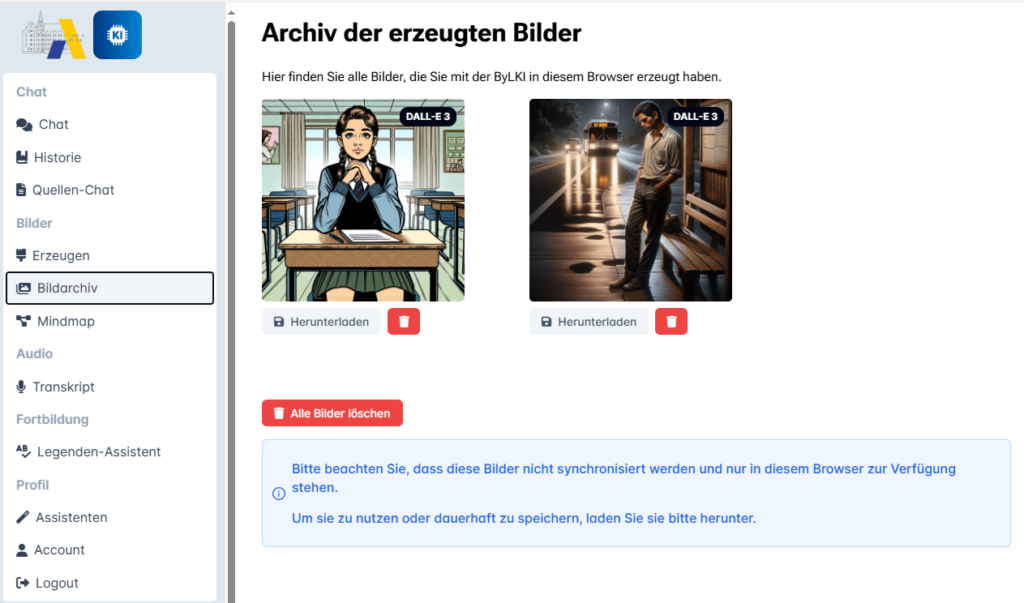

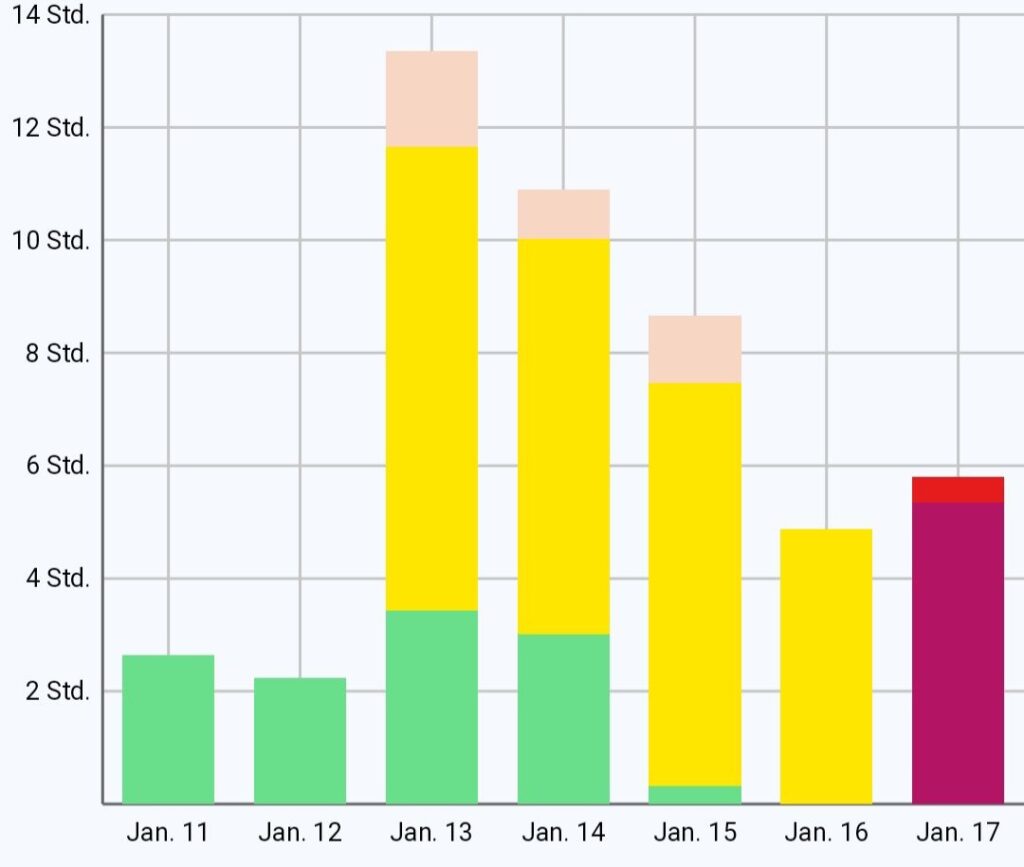

Arbeitszeit tracken

Das Thema ist bei mir tatsächlich relativ frisch – Blogparade sei dank. Über Arne kam ich mit der App Working Hours in Berührung. Seit dem “checke” ich jeden Tag ein, sobald ich meinen Schulweg antrete. In der App sind bei mir vier Kategorien eingerichtet, in die sich die Arbeitszeit einteilen lässt: Schule, Home Office, Korrekturen und (seit Neuestem) 1:1 Ausstattung. Was ich dadurch gewinne? Überblick. Und ein Gefühl, wie viel ich tatsächlich arbeite. Denn zu Stoßzeiten wie einem Abitur kommen wöchentlich gerne mal 80 Stunden zusammen. Durch Ferien oder leichtere Wochen gleicht sich das aber tatsächlich gut aus. Und am Ende gibt es ein bisschen Seelenfrieden, wenn man schwarz auf weiß ersehen kann, dass man kein Arbeitsmonster ist, sondern insgesamt auf ein ähnliches Arbeitspensum im Jahr kommt wie viele andere Berufsstände auch.

Kollaborieren

Als ich vor ein paar Jahren echt am Straucheln war in der Arbeit, traf ich im Zuge der mebis Tage auf Michael Fröhlich, den ich schon seit Jahren aus Fortbildungen kannte. Wir kamen ins Gespräch. Über seine Schule, über meine Schule. Und dann immer mehr über meine. Über die Probleme, die Arbeitsbelastung. Und Michael wurde immer leiser. Und sagte mir auf den Kopf zu: Du machst dich kaputt.

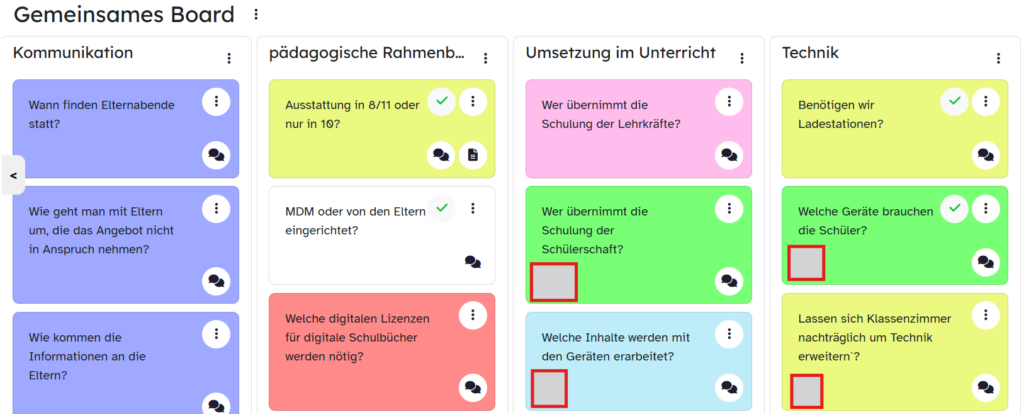

Ein Teil des Problems war das Einzelkämpfertum, das ich seit dem Referendariat kenne und das auch an unserer Schule nach wie vor sehr ausgeprägt ist. Wir sind in vielen Bereichen nach wie vor einsame Wölfe. Machen tolle Projekte, aber jeder hat irgendwie seins. Michaels Tipp: Vernetz dich. Und das tat ich. Im Netz, in der Arbeit. Leute aktiv suchen, mit denen man zusammenarbeiten kann und möchte. Tools nutzen, die das unterstützen. Im ByCS Drive haben wir einen Ordner angelegt, wo wir im Klassleiter-Team Anschreiben gemeinsam erstellen und bewahren. Schulaufgaben versuche ich mit anderen zumindest in Grundzügen vorzubereiten. Dokumentation in der 1:1-Ausstattung sowie Projektplanung laufen komplett über mebis Kurse und Kanban-Boards. Für Leute, die bislang nicht oder kaum digital gearbeitet haben, erschließt sich dieser Schritt nicht auf den ersten Blick. Aber spätestes dann, wenn wir keine Protokolle mehr führen, wenn wir bei den Leuten nicht umständlich nach dem Status Quo fragen müssen, Präsenztermine auf ein Minimum eingedost werden können, weil viele Fragen in Kollaborationen in einem Kanban diskutiert und gelöst werden können, dann ist das schon was. Natürlich geht in dieser Hinsicht noch mehr. Aber ich stehe da selbst noch am Anfang. Aber den Effekt spüre ich jetzt schon deutlich.

Arbeit von Privaten trennen

Das ist ein Kraftakt, das auseinanderzufieseln. Denn die Verschmelzung von Arbeit und Privatleben ist systemimmanent: Unterrichtsvorbereitung passiert zuhause auf dem heimischen Rechner, auf dem auch private eMails, Spiele und Ordner schlummern. Schulbücher kuscheln Buchrücken an Buchrücken mit der neuesten Nachtlektüre oder Lieblingsbüchern der Kinder. Auf dem Smartphone schreibt man Freunden, die auch Kollegen sind. Tauscht sich im Spaß über Freizeit aus. Und Unterricht. Und Fortbildungen. Schickt sich Arbeitsblätter oder Tests. Am besten weit nach Schulschluss. Und so bleibt vom Feierabend wenig Feiern.

So war es viele Jahre lang bei mir. Alleine deswegen, weil es fernab vom umständlichen Infoportal keine Möglichkeit gab, dienstlich unkompliziert zu kommunizieren. Bis jetzt. In Zeiten von Lehrerdienstgeräten und Dienstmessengern versuche ich das nun zu ändern. Kollegen mögen mir künftig ausschließlich über den ByCS-Messenger oder das Infoportal schreiben. Über WhatsApp möchte ich künftig nur Privates lesen. Wer es trotzdem versucht, wird freundlich daran erinnert, das über andere Kanäle zu tun. Und so werde ich nicht im Feierabend von einer hastigen Nachricht zu einem Schulproblem überrascht, sondern lese sie erst bei Dienstantritt. Und wenn es dringend ist, gibt es ein Telefon. Oder es passiert halt einmal nicht sofort. Oder eben gar nicht.

Korrekturen sinnvoll gestalten

Ich war lange Zeit in der Unterstufe als der Exenkönig bekannt. Am Ende jeder Lektion folgte bei mir ein Extemporale. Das war die Regel, und für die Kinder auch völlig ok. Es gehörte zur Routine einfach dazu. Zudem konnte man sich bei knapp 30 Exen pro Jahr auch den einen oder anderen faux pas erlauben, ohne dass die Note davon nennenswert in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das gab Sicherheit. Mittlerweile bin ich davon aber abgekommen. Über die Jahre haben sich nämlich mehrere Dinge herauskristallisiert:

- der Korrekturaufwand ist ein Vielfaches, von dem was ich leisten müsste.

- inflationär geschriebene Tests schmälern nicht nur die Leistung der einzelnen Arbeiten, sondern auch meine eigene. Wenn unter 30 Exen eine Sechs an der Note 0,001 ändert, dann kann ich mir das Korrigieren eigentlich auch sparen.

- Die Exen nutzen vor allem denen, die ohnehin gut sind. Mittelmäßige Schülerinnen und Schüler bleiben mittelmäßig, und die, die nichts tun, heimsen stoisch eine 6 nach der anderen ein.

Mittlerweile sind die Exen bei mir gut runtergedost. Stattdessen schreibe ich regelmäßig kleine Übungen, von denen ich mir immer einen kleinen Stoß von 6-7 mit zum Korrigieren nehme. Das ist auch noch deutlich mehr als das, was ich machen müsste, kostet mich aber täglich maximal zehn Minuten Korrekturaufwand. Das geht. Und zusätzlich ist so noch ein bisschen Zug drauf. Und die Kinder haben immer das Gefühl, dass man ein Auge auf sie hat (Pst: Und die Eltern auch😉 )

Keine toten Pferde reiten

Es gibt sie, diese Herzensprojekte, von denen man sich so viel verspricht. Für die Klassen, fürs Kollegium, für die Schule… und natürlich auch irgendwo für sich selbst. Wie frustrierend dann, wenn der eigene Idealismus nicht auf die anderen überspringt oder sogar so verunsichert, dass die Leute bremsen. Digitaler Unterricht? Bloß nicht. Fortbildungsprogramme, um den Leuten Neues zu zeigen, gerne, aber am Nachmittag? Nicht mit uns. Pädagogischer Nachmittag zum Thema Schulentwicklung? So ein Schmarrn, das braucht niemand.

Aber trotzdem macht man weiter. Es liegt ja einem selbst so am Herzen. Und Aufgeben gibt’s nicht. Vielleicht fangen die Leute ja doch irgendwann Feuer. Steter Tropfen und so… Machen wir’s kurz: Lasst es. Wenn sich in einer absehbaren Zeit keine Änderung ergibt, erstmal ad acta legen. Man arbeitet sich nur auf bei dem Versuch, missionarisch tätig zu werden. Konzentriert euch lieber auf euch selbst.

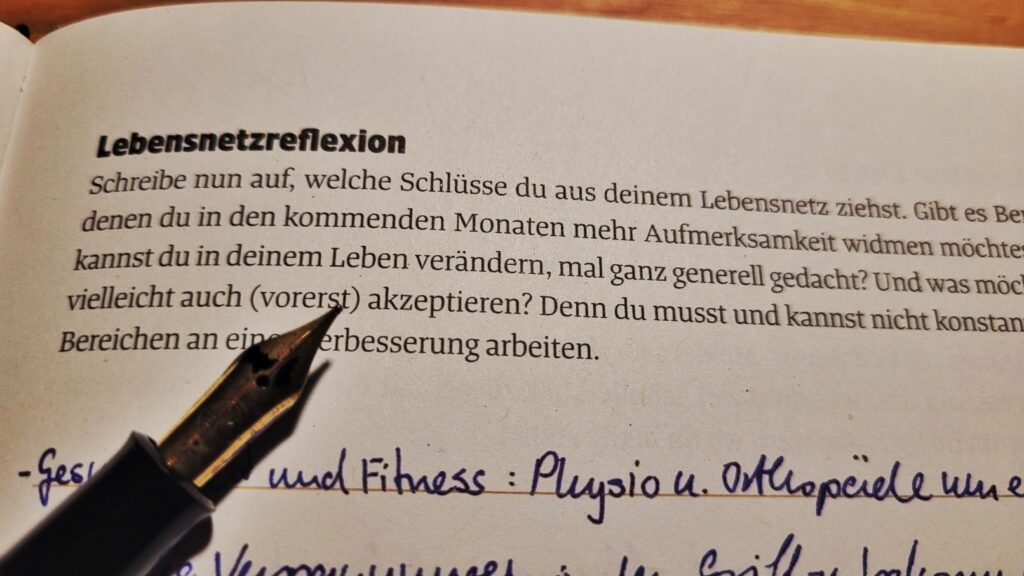

Freizeit/Auszeit

Ich weiß, der Beruf ist spannend, aber er sollte nicht auch in der Freizeit alles bestimmen. Am besten sucht man sich etwas, was den Kopf frei macht. Viele machen bei uns Yoga, oder gehen laufen, lernen nebenher noch ein Instrument oder eine Sprache oder gehen ganz im Papasein auf. Natürlich ist das Austesten von den neuesten Apps für den Unterricht auch spannend. Aber das passiert alles in der Freizeit, für die es absolut keine Kompensation gibt. Ich komme persönlich am Besten runter, wenn ich in der Freizeit komplett mit etwas anderem beschäftigt bin… und kehre umso frischer wieder an die Arbeit zurück.

Abwechslung

Ja, unser Arbeit hat viel Routine. Und manchmal geht das in Langeweile über. Zum Glück gibt es aber genug Aufgaben, in denen man etwas völlig anderes machen kann. Nur bitte nicht um jeden Preis. Finde heraus, was dir Spaß macht… und suche dir etwas, was in diese Richtung geht. Wenn Korrekturen anöden, bloß keine Fachschaftsleitung übernehmen, nur um eine Funktionsstelle zu haben… und dann noch mehr korrigieren zu müssen. Deswegen habe ich meine Systembetreuung, auch wenn mich ein Großteil der Leute für verrückt hält. Aber ich steh – trotz der Mammutaufgaben, die aktuell anfallen – einfach auf die Fülle, die komplett anders ist als mein Tagesgeschäft: Verkabeln, Medienwarte ausbilden, Fachseminare im Umgang mit Technik schulen, Fortbildungen durchführen, Technik warten… das ist mir tausend Mal lieber als ständig einen Korrekturstapel nach dem anderen zu haben. Und das in Vollzeit.

Das ist alles natürlich wieder eine sehr subjektive Liste. Möge sie dem nützen, der sie lesen mag.

Weitere Beiträge zu dem Thema:

- Von Erik Grundmann

- Von Frank Zinecker

- Von Susanne Posselt

- Von Frau Kreis

Es ist mittlerweile 4.20 Uhr morgens. Ich kann nicht schlafen. Mal wieder. In den Tagen vor Schulbeginn kreisen bei mir immer wieder die Gedanken um die nächsten Wochen. Und dann geht das Gedankenkarussel los. Und es wird immer schneller. Und hält mich wach. Nichts dagegen hilft. Atemübungen, etwas trinken. Schäfchen zählen, ein Buch lesen. Irgendwann greife ich wieder zum Smartphone. Allgemein die Bakrotterklärung an sämtliche Einschlafroutinen.

Es ist mittlerweile 4.20 Uhr morgens. Ich kann nicht schlafen. Mal wieder. In den Tagen vor Schulbeginn kreisen bei mir immer wieder die Gedanken um die nächsten Wochen. Und dann geht das Gedankenkarussel los. Und es wird immer schneller. Und hält mich wach. Nichts dagegen hilft. Atemübungen, etwas trinken. Schäfchen zählen, ein Buch lesen. Irgendwann greife ich wieder zum Smartphone. Allgemein die Bakrotterklärung an sämtliche Einschlafroutinen. Herr Rau hat in einem

Herr Rau hat in einem

Zeitgleich kam meine Mutter plötzlich mit einer Plastiktüte Nostalgie deluxe an: Knapp zwei Dutzend von Hörspielkassetten aus meiner Kindheit fanden sich darin, alles bunt durchgewürfelt: Pumuckl, kleine Hexe, der Schlupp vom grünen Stern, diverse Grimms-Märchen, Alice im Wunderland, Alf. Alles Perlen, die ich vermutlich seit 35 Jahren nicht mehr gehört habe. Aber damit ist diese Weihnachtsferien Schluss. Die Tage vor dem Jahreswechsel sind bei mir immer wieder mal von Nostalgie und einer gewissen Grundmelancholie geprägt, und diese blasts from the past heute sind die perfekte Gelegenheit sich nochmal ein bisschen dem Gefühl einer sorglosen Kindheit hinzugeben.

Zeitgleich kam meine Mutter plötzlich mit einer Plastiktüte Nostalgie deluxe an: Knapp zwei Dutzend von Hörspielkassetten aus meiner Kindheit fanden sich darin, alles bunt durchgewürfelt: Pumuckl, kleine Hexe, der Schlupp vom grünen Stern, diverse Grimms-Märchen, Alice im Wunderland, Alf. Alles Perlen, die ich vermutlich seit 35 Jahren nicht mehr gehört habe. Aber damit ist diese Weihnachtsferien Schluss. Die Tage vor dem Jahreswechsel sind bei mir immer wieder mal von Nostalgie und einer gewissen Grundmelancholie geprägt, und diese blasts from the past heute sind die perfekte Gelegenheit sich nochmal ein bisschen dem Gefühl einer sorglosen Kindheit hinzugeben.

Kurz vor Weihnachten trudelte eine kleine eMail ein. Unscheinbar und – passend zum humanistischen Gymnasium – zur Sicherheit nochmal ausgedruckt und in mein Fach gelegt. Fast hätte ich sie übersehen – wäre sehr schade gewesen. Sie wirkt nämlich seit Tagen nach.

Kurz vor Weihnachten trudelte eine kleine eMail ein. Unscheinbar und – passend zum humanistischen Gymnasium – zur Sicherheit nochmal ausgedruckt und in mein Fach gelegt. Fast hätte ich sie übersehen – wäre sehr schade gewesen. Sie wirkt nämlich seit Tagen nach.