-

Meine sieben Sprachen soweit perfektionieren, dass ich mich verständigen kann.

-

New York sehen

-

Rezept für Mutterns Prager Knödel erlernen

-

Eigentum erwerben – wie klein es auch sei

-

endlich ein Instrument SINNVOLL erlernen

-

Finger Drumming erlernen

-

Umgang mit Verlusten verbessern.

-

Glücklich werden

-

“Eine Bucketlist? Sowas brauche ich nicht”, sagte mir dieser Tage eine liebe Kollegin in Dillingen rechtzeitig zum Jahreswechsel. “Wenn ich auf etwas Lust habe, mache ich es gleich.” Ich mag diesen Ansatz. Aber man wird ja noch träumen dürfen. Und ihr auch.Deshalb: Was wollt ihr unbedingt noch so mit eurem Leben anfangen? Gerne in die Kommentare schreiben. Frisch von der Leber. Kein Rechtfertigen. Einfach drauf los! 🙂Ich fang mal an:So groß ist sie tatsächlich nicht geworden. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Und ihr so?Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.4

“Eine Bucketlist? Sowas brauche ich nicht”, sagte mir dieser Tage eine liebe Kollegin in Dillingen rechtzeitig zum Jahreswechsel. “Wenn ich auf etwas Lust habe, mache ich es gleich.” Ich mag diesen Ansatz. Aber man wird ja noch träumen dürfen. Und ihr auch.Deshalb: Was wollt ihr unbedingt noch so mit eurem Leben anfangen? Gerne in die Kommentare schreiben. Frisch von der Leber. Kein Rechtfertigen. Einfach drauf los! 🙂Ich fang mal an:So groß ist sie tatsächlich nicht geworden. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Und ihr so?Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.4 -

Back to the digital roots?

In den sozialen Medien merke ich unter den Leuten, die ungefähr in meinem Alter sind, eine zunehmende Ermüdung, wenn es um Social Media geht. An vielen Stellen hat man das Gefühl, die Luft ist einfach raus. Diskussionen kommen nicht zustande oder versanden im Nichts. Andere Accounts sind einfach nur die ganze Zeit beschäftigt mit Selbstdarstellung. Es kann natürlich auch sein, dass ich bzw. wir auch einfach in den falschen Netzwerken unterwegs bin/sind. Aber das Thema TikTok oder Instagram hat sich für mich als Plattform zum Vernetzen ein bisschen erledigt. Das, was ich vor ein paar Monaten dort gesehen habe, ist streckenweise echt für mich schwer zu ertragen. Viel Selbstdarstellung, viel Overacting, das nützt mir einfach überhaupt nichts.Entsprechend ziehen sich viele Leute wieder auf den Blog zurück und versuchen dort wieder produktiver zu sein. Ich versuche das auch. Allerdings findet man oft auch im Moment schlecht die Zeit dazu, alles aufzuschreiben, was man möchte. Eine kleine Möglichkeit habe ich mir mittlerweile für lange Autofahrten beigebracht. Ich diktiere Themen oder Texte, die ich im Blog benutzen will, einfach als Audionotiz in Evernote und lasse hinterher alles von der KI in Text umwandeln. Das spart einerseits mächtig Zeit, zeigt mir andererseits aber auch, wie sehr ich tatsächlich ein Mann der Schrift bin. Wenn ich Texte erstelle, ist das Flow-Gefühl beim Schreiben viel schneller da als beim Sprechen. Dort halte ich regelmäßig inne, muss mich verbessern, oder tue mir mit dem Formulieren deutlich schwerer, als wenn ich an der Tastatur oder mit einem Stift in der Hand am Schreibtisch sitze.Ich schätze das merkt man auch an diesem Text, der sprechenderweise entstand…Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.5

In den sozialen Medien merke ich unter den Leuten, die ungefähr in meinem Alter sind, eine zunehmende Ermüdung, wenn es um Social Media geht. An vielen Stellen hat man das Gefühl, die Luft ist einfach raus. Diskussionen kommen nicht zustande oder versanden im Nichts. Andere Accounts sind einfach nur die ganze Zeit beschäftigt mit Selbstdarstellung. Es kann natürlich auch sein, dass ich bzw. wir auch einfach in den falschen Netzwerken unterwegs bin/sind. Aber das Thema TikTok oder Instagram hat sich für mich als Plattform zum Vernetzen ein bisschen erledigt. Das, was ich vor ein paar Monaten dort gesehen habe, ist streckenweise echt für mich schwer zu ertragen. Viel Selbstdarstellung, viel Overacting, das nützt mir einfach überhaupt nichts.Entsprechend ziehen sich viele Leute wieder auf den Blog zurück und versuchen dort wieder produktiver zu sein. Ich versuche das auch. Allerdings findet man oft auch im Moment schlecht die Zeit dazu, alles aufzuschreiben, was man möchte. Eine kleine Möglichkeit habe ich mir mittlerweile für lange Autofahrten beigebracht. Ich diktiere Themen oder Texte, die ich im Blog benutzen will, einfach als Audionotiz in Evernote und lasse hinterher alles von der KI in Text umwandeln. Das spart einerseits mächtig Zeit, zeigt mir andererseits aber auch, wie sehr ich tatsächlich ein Mann der Schrift bin. Wenn ich Texte erstelle, ist das Flow-Gefühl beim Schreiben viel schneller da als beim Sprechen. Dort halte ich regelmäßig inne, muss mich verbessern, oder tue mir mit dem Formulieren deutlich schwerer, als wenn ich an der Tastatur oder mit einem Stift in der Hand am Schreibtisch sitze.Ich schätze das merkt man auch an diesem Text, der sprechenderweise entstand…Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.5 -

Was ne Woche!

Eine aufregende letzte Woche vor den Ferien geht vorbei! Es war einiges los.

Eine aufregende letzte Woche vor den Ferien geht vorbei! Es war einiges los.Mitte der Woche stand plötzlich ein Filmteam vor der Tür. Die Stadt München wollte einen kleinen Bericht über die Renovierung unserer Schule erstellen, und die Schulleitung hat aus der Not gleich einen Turm gemacht und darum gebeten, das Material auch für einen Imagefilm unserer Schule zu nutzen. Und da leere Räume dabei etwas unsexy aussehen, wurden ein paar aus dem Kollegium gefragt, ob das Filmteam denn nicht ein bisschen Unterricht mitfilmen könnte. Unter anderem auch mich. Was in einem Nachgang noch dazu kam, waren kleine Interviews der jeweiligen Lehrpersonen zu Leben an unserer Schule. Wer also aufpasst und aufmerksam liest, sieht mich in der nächsten Zeit vielleicht in Bewegtbildern.

Nebenher haben wir jetzt die Endredaktion für die 1 : 1-Ausstattung vollzogen. Das Thema wird komplett in den pädagogischen Nachmittag integriert. Unsere drei Gruppen, von denen ich vorher in einem anderen Artikel gesprochen habe, werden die Veranstaltung bestreiten. Es geht los mit einem kurzen theoretischen Abriss von dem, was Gruppe 2 erstellt hat, und schließt an in einer Sequenz aus Workshops, in denen sich die Leute zu den häufigsten genutzten Programmen einen kleinen Fortbildungsplan selbstständig zusammenstellen und die Veranstaltungen besuchen können. Für mich wäre das der erste pädagogische Nachmittag seit 15 Jahren, der im Kollegium kooperativ entsteht. Wenn das alles so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, wird das eine wirklich runde Sache.

Und damit entschwinde ich in die Herbstferien. Und aus dem letzten Dienst-Tag als Oberstudienrat. Denn wie aus dem Nichts kam da jetzt auch noch eine Beförderung daher. Deutlich früher als gedacht. Aber das Ministerium wird schon wissen, was es tut. Ich beschwere mich definitiv nicht und bin heute mal ein bisschen stolz auf mich.

Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.5 -

Ein Office-Update – und nichts geht mehr

“Warte es nur ab, das wird ein Desaster”, sagte mir ein befreundeter Systembetreuer, als wir vor ein paar Wochen über die neuesten Pläne der Stadt München gesprochen hatten. Über Monate war bekannt gegeben worden, dass der Support für unsere aktuellen Office-Lizenzen auf den Schulrechnern auslaufen würde. Entsprechend werde man eine Version Office 2024 auf den Rechnern installieren. In Pilotschulen, so wurde es uns geschrieben, habe bereits alles geklappt. Der sogenannte Rollout, in dem die Software auf den anderen Geräten der Stadt München im pädagogischen Netz (also auf sämtlichen Rechnern für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler) installiert werden sollte, war auf den 6. Oktober beziffert. Ein Montag. Dann würden beim nächsten Hochfahren die Computer automatisch die alte Version deinstallieren und die neue bekommen. Nur wann fahren die Lehrkräfte an einem Montag die Rechner hoch? Richtig. Vor der ersten Stunde.

“Warte es nur ab, das wird ein Desaster”, sagte mir ein befreundeter Systembetreuer, als wir vor ein paar Wochen über die neuesten Pläne der Stadt München gesprochen hatten. Über Monate war bekannt gegeben worden, dass der Support für unsere aktuellen Office-Lizenzen auf den Schulrechnern auslaufen würde. Entsprechend werde man eine Version Office 2024 auf den Rechnern installieren. In Pilotschulen, so wurde es uns geschrieben, habe bereits alles geklappt. Der sogenannte Rollout, in dem die Software auf den anderen Geräten der Stadt München im pädagogischen Netz (also auf sämtlichen Rechnern für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler) installiert werden sollte, war auf den 6. Oktober beziffert. Ein Montag. Dann würden beim nächsten Hochfahren die Computer automatisch die alte Version deinstallieren und die neue bekommen. Nur wann fahren die Lehrkräfte an einem Montag die Rechner hoch? Richtig. Vor der ersten Stunde.Es geht los…

Jeder Kollege, der seinen Rechner hochfuhr, wurde mit einem Installationsfenster begrüßt. Man konnte nichts dagegen machen – vor allem für die Lehrer der ersten Stunde fatal. Denn die Installation dauerte eine knappe halbe Stunde. In dieser Zeit ließ sich kein einziges Word- oder PowerPoint-Dokument sinnvoll öffnen. Vorinstallierte Alternativen wie Libre Office versagten während der Installationsroutine ihren Dienst. Nichts ging mehr. Und der Zeitdruck vor der ersten Stunde stieg. Teilweise stöpselten die Kollegen die Rechner auf dem Weg vom Lehrerzimmer ins Klassenzimmer einfach ab, um rechtzeitig mit dem Unterricht anzufangen. Erwartungsgemäß wurden diese mit lustigen Fehlermeldungen begrüßt, da durch das zeitweise Abstecken vom Netz die Installation korrupt war und von vorne beginnen musste. So erging es unserer Schule, und wohl auch allen anderen in München. Das merkte man an der Internet-Geschwindigkeit, die an diesem Vormittag auf Modem-Niveau gedrosselt war. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass auf zigtausenden, wenn nicht sogar zehntausende Geräten zur selben Zeit Gigabyte-weise Daten installiert wurden. Die Wut bekamen wir als Administratoren über den ganzen Tag ab. Damit nicht genug.Seit letzter Woche haben wir auch bemerkt, dass gewisse Office-Programme zu Systemabstürzen führen. OneNote ist in der neuen Version in Zusammenarbeit mit unserem Whiteboard quasi nicht mehr zu gebrauchen. Es stürzt ständig ab, erstellt Fehlermeldungen oder laggt in besorgniserregender Weise. Vielleicht ist es ein Softwarekonflikt, vielleicht ist die Hardware für die neue Version viel zu schwach. Aber das hätte man schon durchprüfen können, bevor man die Software im kompletten Startgebiet installiert. Zum Beispiel in einer angeblichen Pilotphase, die ja so hervorragend geklappt haben soll.Aber was weiß ich schon…Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.5 -

Prüfungsangst?

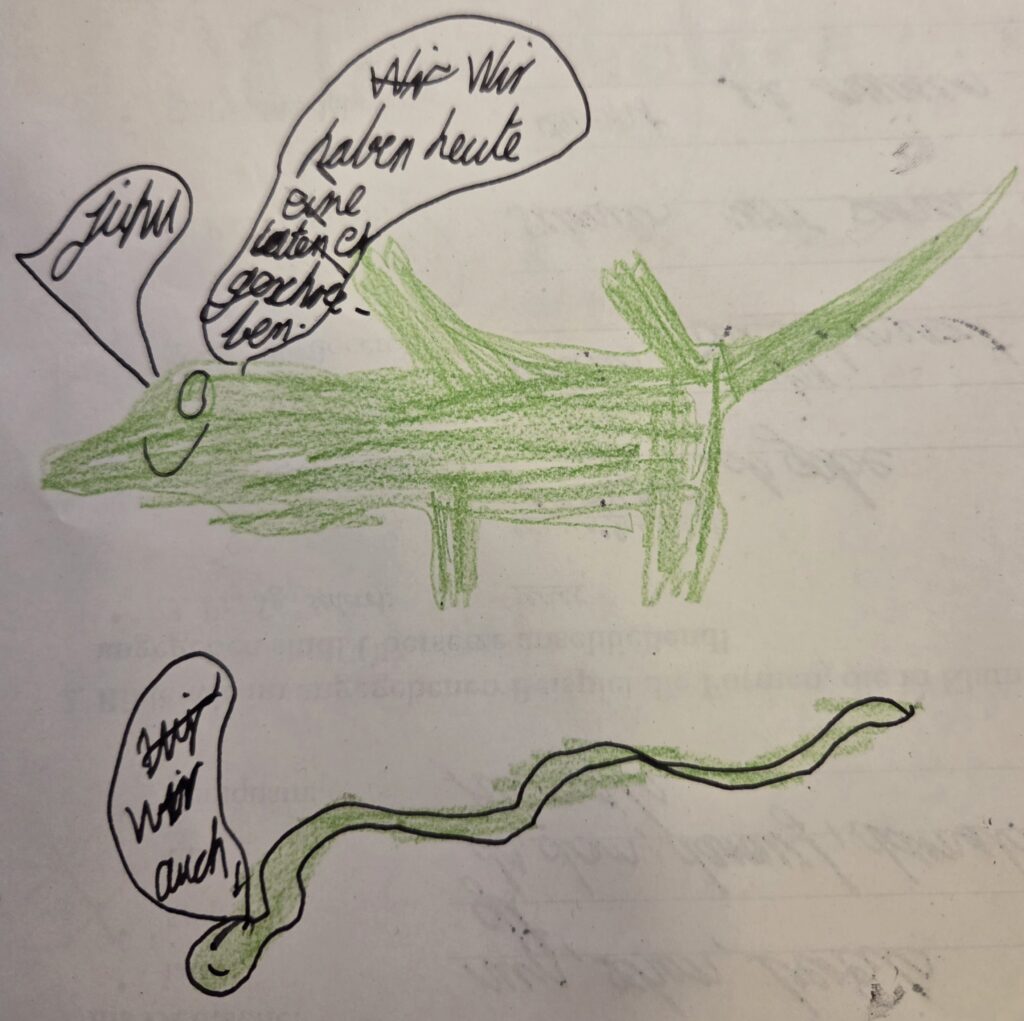

Ich mag in unseren fünften Klassen immer diese Faszination, mit der die Kiddies immer an die lateinische Sprache herangehen. Wo viele andere Elfjährige mit Englisch beginnen, fühlen sich die unsrigen immer wie ein geheimer Kreis von Eingeschworenen, die Zugang zu geheimen Informationen bekommen, die in dem Alter sonst niemand hat. Entsprechend wird jeder Erkenntnisgewinn vor allem im ersten Halbjahr immer wie eine große Party gefeiert.

Ich mag in unseren fünften Klassen immer diese Faszination, mit der die Kiddies immer an die lateinische Sprache herangehen. Wo viele andere Elfjährige mit Englisch beginnen, fühlen sich die unsrigen immer wie ein geheimer Kreis von Eingeschworenen, die Zugang zu geheimen Informationen bekommen, die in dem Alter sonst niemand hat. Entsprechend wird jeder Erkenntnisgewinn vor allem im ersten Halbjahr immer wie eine große Party gefeiert.Akkusativendung? Helau! Endlich alle Personen durchkonjugieren und in Übungen ein “ich” verwenden dürfen? Hurra!! Endlich die lang versprochene Ex, in der alles endlich mal angewendet werden darf? Juhu!!!

Ihr glaubt mir nicht? Ich hab den unumstößlichen Beweis. Nämlich hier auf der Rückseite eines gerade geschriebenen Tests. Wenn die Euphorie nur über all die Jahre genauso anhielte…

Und die Freude ward groß. Euphorie nach der ersten Lateinex Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.4.5 -

Eine Klassenfahrt in der Lernplattform organisieren

Traditionell geht es bei uns an der Schule im letzten Jahr für die Oberstufe nach Griechenland. Die Fahrt existiert bei uns als Tradition an der Schule seit vermutlich 40 Jahren. Entsprechend haben sich viele Ab- und Verläufe aus den 80ern bis heute erhalten:

Traditionell geht es bei uns an der Schule im letzten Jahr für die Oberstufe nach Griechenland. Die Fahrt existiert bei uns als Tradition an der Schule seit vermutlich 40 Jahren. Entsprechend haben sich viele Ab- und Verläufe aus den 80ern bis heute erhalten:

Man teilt Anmeldungen aus, sammelt sie ein, bittet um Fotokopien von Pässen, ordnet sie in Klarsichthüllen alphabetisch von A-Z, gibt in Vollversammlungen Namenslisten durch und bittet um handschriftliches Eintragen der Telefonnummern für Notfälle vor Ort, zählt durch, wer die Unterlagen unterschrieben hat und wer nicht, mahnt nicht erfolgte Vorgänge an und wartet auf Erledigung – von dem ganzen Orgakram mit den griechischen Behörden mal ganz abgesehen, fällt alleine in der Kommunikation mit der teilnehmenden Oberstufe immens viel Papier an. Entsprechend trug man dann auch ein gefühltes Telefonbuch an Unterlagen im Koffer nach Griechenland. Für dieses Jahr wollten wir das ändern. Mehr Selbstverantwortung an die Leute abgeben. Und den Koffer etwas schlanker halten. Und so entschieden wir uns, den Vorbereitungsprozess zum ersten Mal in einen Kurs in der digitalen Lernplattform von ByCS zu verlegen.Letztlich haben wir für den Kurs lediglich drei Informationssätze eingefordert, die wir in drei Aktivitäten eingesammelt haben: Die Anmeldung mitsamt Verhaltensregeln, eine Kopie der Pässe, die persönlichen Daten für Buchung von Flugtickets etc.-

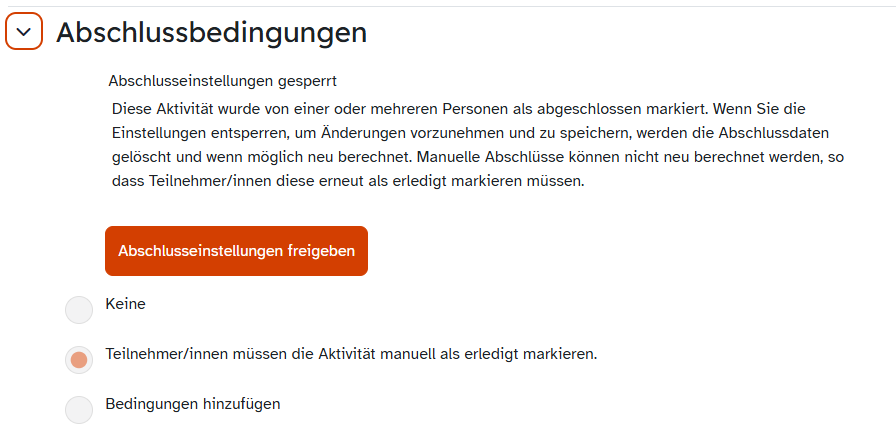

Anmeldung zur Fahrt: Das Dokument dazu war im Kurs einfach als PDF hinterlegt, das ausgedruckt und unterschrieben abgegeben werden musste – eine Unterschrift ist im Jahre 2025 immer noch am meisten wert. Zusätzlich waren die Teilnehmenden jedoch angehalten, die Regeln noch einmal durchzulesen und aktiv durch einen Mausklick zu bestätigen. Dazu wurde das PDF in den Einstellungen mit einer Abschlussbedingung versehen. Über die Option Teilnehmer/innen müssen die Aktivität manuell als erledigt markieren wird jeder Bestätigungsklick automatisch dokumentiert.

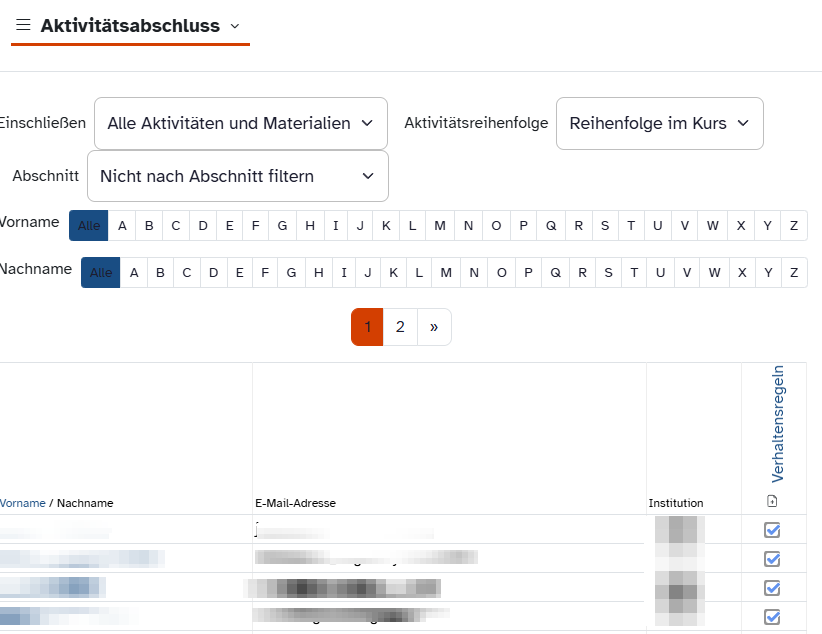

Über diese Option können Verhaltensregeln angeklickt und als angenommen dokumentiert werden. Über Berichte > Aktivitätsabschluss lässt sich für jede einzelne Person nachsehen, wer die Regeln bestätigt hat oder nicht. Nerviges Durchblättern auf der Suche nach nicht erfolgten Bestätigungen oder Unterschriften entfällt dadurch komplett.

Durch das Häkchen kann man sofort sehen, wer noch die Regeln durchlesen und bestätigen muss. -

Hinterlegen von Pässen: Das Einsammeln der Pässe war ganz einfach in die Aktivität Aufgabe verlegt. Die Leute hatten die Vorder- und Rückseite ihrer Pässe bis zu einem vorgegebenen Schlussdatum hochzuladen – datenschutzkonform und diskret von niemandem außer den Lehrkräften einsehbar. Über die Eigenschaften war sofort ersichtlich, wer säumig war und noch eine kleine “Erinnerung” brauchte, um das Dokument hochzuladen. Wer ganz besonders gemein ist, lässt über die Einstellungen ein Abgabedatum setzen, sodass danach nichts mehr hochgeladen werden kann. Das stresst das Nervenkostüm der allzu Entspannten ein bisschen zusätzlich.

Sobald alles hochgeladen war, ließen sich sämtliche Dokumente (sofern gewünscht) als PDF herunterladen, sodass man eine digitale sowie eine ausgedruckte Kopie immer zur Hand hat – hat uns in einem Fall tatsächlich in Griechenland den Allerwertesten gerettet, als ein Ausweis abhanden kam. -

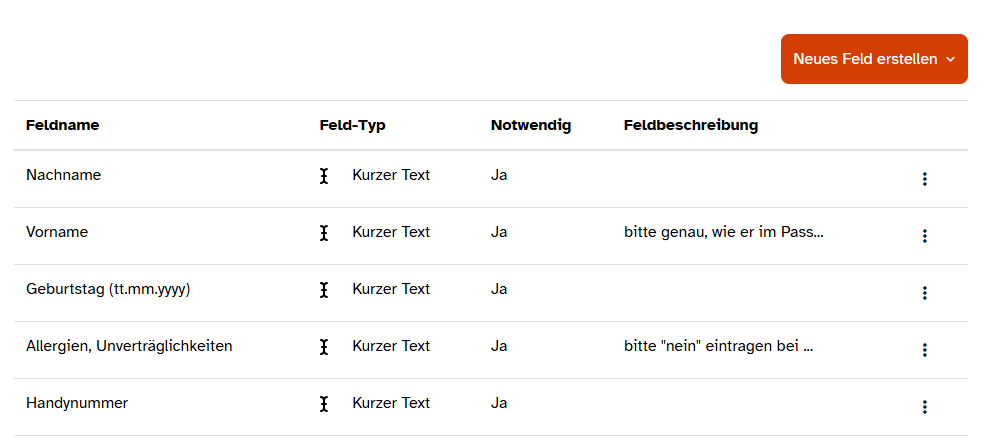

Hinterlegung der persönlichen Daten: Hierfür haben wir uns die Aktivität der Datenbank geschnappt, um die ich lange Zeit einen großen Bogen gemacht habe. Bei dem Gedanken, irgendwelche Felder zu programmieren, bekam ich Schüttelfrost. Dabei geht die Datenbank auch ganz basal für Altphilologen. Unter Felder in der Datenbank, haben wir bei Neues Feld erstellen fünfmal den Typ Kurzer Text ausgewählt und jeweils benannt.

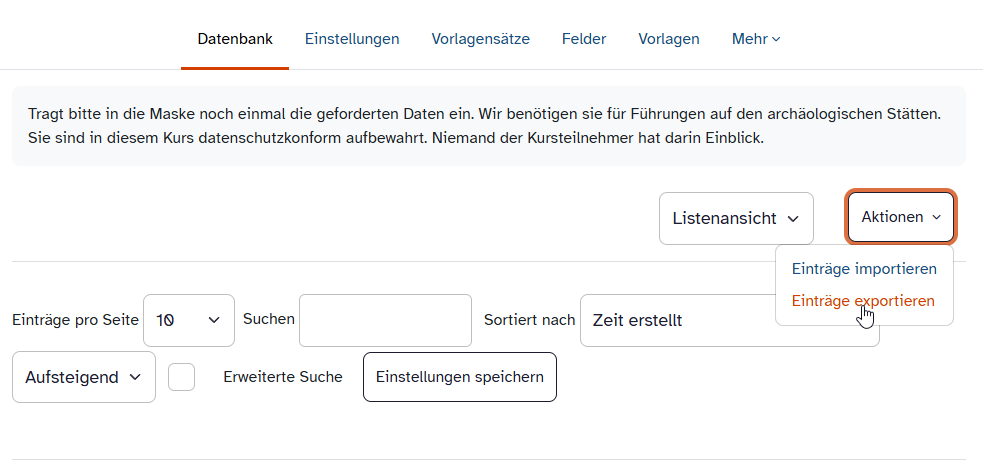

Die Felder in der Datenbank sind fluchs angelegt. Einzutragen von jedem Schüler waren Nach- und Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer sowie eventuelle Unverträglichkeiten. Über Aktionen lassen sich am Ende die fertigen Einträge exportieren und im CSV- oder ODS-Format weiterverarbeiten – z. B. um die Liste mit Namen und Geburtsdatum an die Fluggesellschaft weiterzuleiten.

Hier lassen sich die Einträge ganz einfach exportieren. Das hätten wir früher alles händisch abgetippt, Handynummern in einer zusätzlichen Versammlung von den Leuten eintragen lassen… Das alles entfällt. Ebenso wie das erneute Ausdrucken und Austeilen sämtlicher Unterlagen in ein paar Jahren. Dafür werden die alten Teilnehmenden einfach aus dem Kurs ausgeschrieben und die neuen an Bord geholt.

Voilà.

Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.5 -

-

Schuleinstieg 2025

Das neue Schuljahr gestaltete sich im wahrsten Sinne des Wortes sehr sonnig. Statt die ersten Tage in Konferenzen und Klassenzimmern zu verbringen, waren wir mit 40 Oberstüflern für zehn Tage auf Abschlussfahrt in Griechenland. Für mich mittlerweile das sechste Mal, dass ich bei 33 Grad durch knapp zehn archäologische Stätten zusammen mit den Kollegen führe und erkläre. An sich immer eine tolle Erfahrung für beide Seiten, die aber mit den Jahren zunehmend an den Kraftreserven zehrt. In Woche 6 der Sommerferien geht es in der Regel los, die Fahrt dauert dann bis ans Ende der ersten Schulwoche. Bis sie stattfinden kann, folgt immer ein immenser Vorbereitungsaufwand. Bus chartern, Flüge buchen, Hotels suchen, offizielle Anträge bei den griechischen Behörden stellen, Passkopien der Nicht-mehr-so-ganz-Kinder kopieren, Listen erstellen, Infoveranstaltungen führen, Unterschriften von Eltern oder Volljährigen einsammeln… da geht gut Zeit drauf – und gelegentlich auch gut Nerven. Knapp 20 Zeitstunden fallen alleine für die Vorbereitung einer solchen Veranstaltung an. Dafür gibt es kein Extra-Geld, keine Anrechnungsstunden – dafür glückliche Gesichter, wenn alle vor Ort sind. Und unbeschreibliche Sonnenuntergänge auf Cap Sounion, an denen man sich nicht satt sehen kann.

Das neue Schuljahr gestaltete sich im wahrsten Sinne des Wortes sehr sonnig. Statt die ersten Tage in Konferenzen und Klassenzimmern zu verbringen, waren wir mit 40 Oberstüflern für zehn Tage auf Abschlussfahrt in Griechenland. Für mich mittlerweile das sechste Mal, dass ich bei 33 Grad durch knapp zehn archäologische Stätten zusammen mit den Kollegen führe und erkläre. An sich immer eine tolle Erfahrung für beide Seiten, die aber mit den Jahren zunehmend an den Kraftreserven zehrt. In Woche 6 der Sommerferien geht es in der Regel los, die Fahrt dauert dann bis ans Ende der ersten Schulwoche. Bis sie stattfinden kann, folgt immer ein immenser Vorbereitungsaufwand. Bus chartern, Flüge buchen, Hotels suchen, offizielle Anträge bei den griechischen Behörden stellen, Passkopien der Nicht-mehr-so-ganz-Kinder kopieren, Listen erstellen, Infoveranstaltungen führen, Unterschriften von Eltern oder Volljährigen einsammeln… da geht gut Zeit drauf – und gelegentlich auch gut Nerven. Knapp 20 Zeitstunden fallen alleine für die Vorbereitung einer solchen Veranstaltung an. Dafür gibt es kein Extra-Geld, keine Anrechnungsstunden – dafür glückliche Gesichter, wenn alle vor Ort sind. Und unbeschreibliche Sonnenuntergänge auf Cap Sounion, an denen man sich nicht satt sehen kann. Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.0

Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.0 -

Retrospektive 2024/26

Sobald sie alle draußen sind, wird es still hier. Totenstill. Alle Klassen sind aus dem Schulhaus, die Möbel zur Grundreinigung auf den Gang gestellt. Und da steht man nun, in einem leeren Schulgebäude, in einem leeren Klassenraum, und man merkt zum ersten Mal, wie der Stress endlich abfällt. Ich genieße die Ruhe, die erste seit Langem, und bleibe noch ein Weilchen. Ich brauche das, um das Jahr ein bisschen zu verarbeiten und in die Ferien zu finden. Im Lehrerzimmer geht das Gewusel weiter. Aber ich will jetzt erstmal für mich sein, in diesen 60 Quadratmetern Stille. Es ist ein Mini-Ritual. Aber ich als treuer Beamter halte daran fest. Auch wenn es dämlich aussieht. Mein Vater war da deutlich cooler.

Sobald sie alle draußen sind, wird es still hier. Totenstill. Alle Klassen sind aus dem Schulhaus, die Möbel zur Grundreinigung auf den Gang gestellt. Und da steht man nun, in einem leeren Schulgebäude, in einem leeren Klassenraum, und man merkt zum ersten Mal, wie der Stress endlich abfällt. Ich genieße die Ruhe, die erste seit Langem, und bleibe noch ein Weilchen. Ich brauche das, um das Jahr ein bisschen zu verarbeiten und in die Ferien zu finden. Im Lehrerzimmer geht das Gewusel weiter. Aber ich will jetzt erstmal für mich sein, in diesen 60 Quadratmetern Stille. Es ist ein Mini-Ritual. Aber ich als treuer Beamter halte daran fest. Auch wenn es dämlich aussieht. Mein Vater war da deutlich cooler.

Als Schulleiter eines der größten Gymnasien in Bayerns hatte er Ende Juli über all die Jahre ein Ritual, von dem die komplette Schulfamilie nichts wusste: Pünktlich zum Schulgong, der buchstäblich die Sommerferien einläutete, stand er auf dem Flachdach des Schulgebäudes und sah die Massen an Kindern in die wohlverdiente Freiheit stürmen – mit einer rauchenden Zigarre im Mund. Der Sheriff wacht über seine Stadt. Bis zum Ende. So war er. Für ihn war das nicht einfach ein Beruf. Für ihn war es Berufung.

Leider ist er letztes Jahr völlig überraschend verstorben. Daher war es auch oft etwas ruhiger hier im Blog und auf den sozialen Medien. Wir als Familie mussten uns etwas sortieren. Vor allem ich. Ich hing sehr an ihm. Er war über all die Jahre ein toller Mentor, der mit großem Interesse auch lange nach seiner Pensionierung durch mich dem Schultrubel folgte. Und immer brav meinen Blog las. Einen Großteil dieses Schuljahres hat er nicht mehr mitbekommen. Zum Glück.

Das Hin und Her in der Schulpolitik hätte ihn so richtig geärgert. Das Zurückrudern bei der 1:1-Ausstattung der Staatsregierung, das pfauenhafte Aufplustern Bayerns wegen der Sommerferien, der Lehrermangel, das Versprechen von Bürokratieabbau, von dem man an den Schulen rein gar nichts merkt (zumindest bei uns nicht). Aber konzentrieren wir uns doch lieber auf die schönen Momente:

TechnikTechnisch ist bei mir dieses Jahr ja gut was passiert. Ende November zog mein erstes iPad in die Schultasche. Nach mehr als zehn Jahren Samsung-Tablet gab ich dem Apple-Universum eine Chance. Und damit erfährt mein Equipment-Foto am Ende des Schuljahres wieder eine Neuerung.

Die Umstellung war zu Beginn etwas ruppig, aber irgendwann hat man sich an die neuen Handgriffe gewöhnt. Gewisse Dinge finde ich immer noch schrecklich umständlich. Das Abspeichern und Hochladen von Videos ist für mich als Android-User eine Qual, weil die erstellten Filmchen erst einmal umständlich konvertiert werden müssen, bevor man sie auch auf Apple-fernen Geräten (an-)sehen kann.

Das Arbeiten mit dem Stift hingegen finde ich super. Das Schreibgefühl ist ein völlig anderes als bei Samsung. Auch die verfügbaren Apps sind in vielerlei Hinsicht eine ordentliche Hausnummer. GoodNotes zeigt, wie moderne digitale Heftführung geht. Sie ist nicht so simplifiziert wie bei Squid, und nicht so überbordernd wie bei Lecture Notes, mit dem ich lange auf meinen Galaxy Tabs gearbeitet habe. GoodNotes liegt prima dazwischen.

1:1-AusstattungDas Thema geistert in Bayern nun das ganze Schuljahr rum. Das Vorhaben, die Kinder an den weiterführenden Schulen mit einem Tablet auszustatten, ist ambitioniert, aber schien letztes Jahr im September echt zu passieren. Mittlerweile ist man zurückgerudert und fände eine Einführung ab Klasse 8 schick. Entsprechend haben wir an der Schule hierfür ein Konzept entwickelt und dann angepasst, das wir (hoffentlich) nächstes Jahr so in die Tat umsetzen können. Die Klammereinschränkung ist bewusst gewählt, weil Tablets im Unterricht auf allen Seiten noch ein ziemliches Reizthema sind. Auf sehr, sehr vielen Seiten. Und das sind leider die, die von der Materie so gar keine Ahnung haben. Dafür umso mehr Angst. Mehr sog i net.

ISB-Arbeit

Sie ist seit mittlerweile vier Jahren mein heimliches Highlight meiner Arbeitswoche. Sie ist abwechslungsreich, mega-fordernd, aber was die Leute technisch in unserer illustren Gruppe so auf dem Kasten haben, sind der Wahnsinn. Was hier regelmäßig an guten Ideen einfach in einem Nebensatz rausplumpst, ist enorm. Sollte irgendjemand aus dem ISB-Thinktank hier mitlesen, seid meines Dankes gewiss.

Online-GedönsIch bin immer noch nicht wirklich im Reinen mit mir, was die digitalen Lehrerzimmer anbelangt. Auch drei Jahre nach dem Ende des Twitterlehrerzimmers sind wir auf mehr und mehr Netzwerken verteilt, und die Partizipation ist gefühlt eine andere geworden: Statt eines echten Austausches herrschen für mich Links vor, die kommentarlos geteilt werden. Oder Eigenwerbung. Das ermüdet mich. Ob das eine Sinnkrise der social media ist oder meine eigene, kann ich nicht beantworten. Vielleicht ist das Thema soziale Medien tatsächlich auch so langsam durch. Meine Feeds werden zugemüllt von Brainrot und Bashing Videos von Politikern, dir mir weshalb auch immer in den Algorithmus gespült werden. Da schalte ich liebe ab als zu.

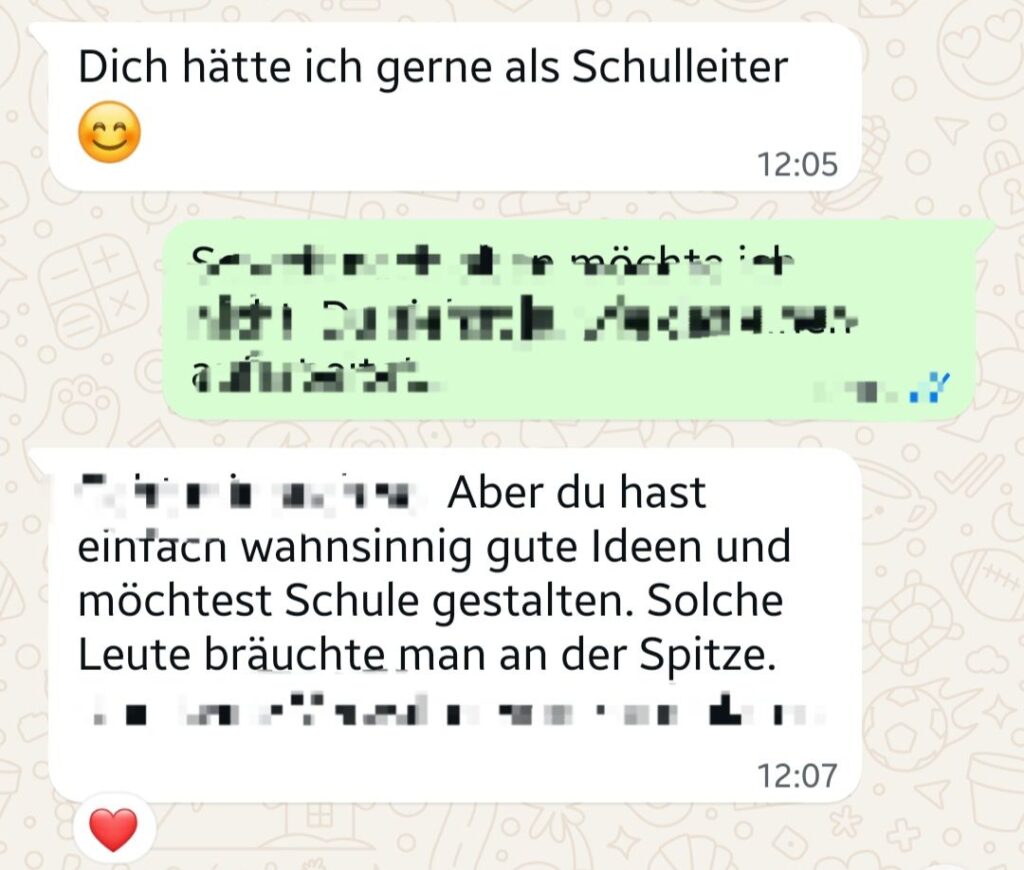

A propos “Abschalten”. Ich bin dann mal weg. Die Sommerferien brechen an und wollen gut genutzt werden, um die Batterien aufzuladen. Den einen oder anderen Artikel wird es hier aber definitiv geben. Ein bisschen Verarbeiten muss ich die Erlebnisse ja irgendwo auch. Und so ende ich mit dem schönsten und aktuellsten. Eine liebe Kollegin schrieb mir vor nicht mal zwei Tagen: Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.4.8

Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.4.8 -

Auszeit in Corfu

Oops, I did it again. Zum vierten Mal Korfu in vier Jahren. Tja, wenn Beamte reisen…

Oops, I did it again. Zum vierten Mal Korfu in vier Jahren. Tja, wenn Beamte reisen…Die Insel und die Leute haben es mir offensichtlich angetan, wie man vielleicht schon letzten Sommer lesen konnte. Und auch dieses Mal war es nichts anderes außer fantastisch. Toll auch mal die Insel nicht erst im August zu erleben, wenn die Temperaturen im Schnitt bei 33 Grad liegen, und Vegetation und Bevölkerung schon ganz ausgelaugt vom Sommer sind. Anfang Juni ist Korfu wunderbar grün, die Buogainvillien explodieren in allen möglichen Farben. Städte und Strände sind angenehm bevölkert, es gibt genug Platz für jedermann – und auf allen Beteiligten liegt noch eine gewisse Gelassenheit und Coolness – letzteres wortwörtlich, weil das Wetter selten über 30 Grad hinausschießt. Es herrscht immer eine gewisse Brise, die – schon wieder Wortspiel – frischen Wind reinbringt (haha). Ich sollte lieber schweigen und ein paar Bilder sprechen lassen. Was ich hiermit auch tue:

Solche Farben gibt’s nur im Süden…

Das kleine Bergdorf Afionas ist ein architektonisches Juwel.

Das Kloster von Palaiokastritsa explodiert in einer Unmenge an Flora und Fauna in den tollsten Farben.

Seufz… Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.5 -

KI-Krisen

Das Thema KI taucht bei mir aktuell noch nicht so wirklich häufig im Blog auf. Das hat seinen Grund. Als braver Beamter sind bei mir viele Abläufe derart eingeschliffen, dass ich im Schulalltag kaum darüber nachdenke, gewisse Schritte einfach an eine KI abzugeben. Einen Lückentext erstellen lassen? Ach quatsch, mach ich mal selber. Aus einem Video eine Listening Comprehension mit einem Mausklick designen? Iwo. Die paar Minuten Englisch-Video kann ich mir selbst anhören. Und das Hörverstehen mach ich auch. Das ging ja die letzten 15 Jahre auch.

Das Thema KI taucht bei mir aktuell noch nicht so wirklich häufig im Blog auf. Das hat seinen Grund. Als braver Beamter sind bei mir viele Abläufe derart eingeschliffen, dass ich im Schulalltag kaum darüber nachdenke, gewisse Schritte einfach an eine KI abzugeben. Einen Lückentext erstellen lassen? Ach quatsch, mach ich mal selber. Aus einem Video eine Listening Comprehension mit einem Mausklick designen? Iwo. Die paar Minuten Englisch-Video kann ich mir selbst anhören. Und das Hörverstehen mach ich auch. Das ging ja die letzten 15 Jahre auch.Mich überrascht bei dem Thema immer wieder, wie kreativ die Technologie für Dinge genutzt wird, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Bei meinen Schülern sehe ich das immer wieder. Was die Oberstufe mit Hilfe von ChatGPT in Gruppenarbeiten für Plakate erstellt, ist der Hammer. Letzte Woche zum Beispiel:

KI – selbstverständlich für die Klassen

Da bekam die Oberstufe vier alte Werbeplakate mit einem Motiv, aus dem ich sowohl Original-Produkt als auch Slogan herausgeschnitten hatte. Die Aufgabe war einfach: Anhand des Motivs sollten sie sich für ein Produkt entscheiden, das damit beworben wird, einen cleveren Produktnamen und eingängigen Slogan erfinden und all das in eine Produktpräsentation münden lassen.

Wo ich noch irgendwas auf den Screenshot des Motivs gekritzelt und vielleicht dem einen oder anderen Glow-Effekt versehen hätte, um mein imaginäres Produkt in Szene zu setzen, gingen die Jungs in einer Gruppe ganz anders vor: Sie luden einfach das Originalmotiv hoch und gaben der KI per Prompt den Befehl, ihr Produkt, dessen Namen und den Slogan in das Bild einzufügen und im Stil einer 80er Jahre Werbung aussehen zu lassen. Das dauerte keine 20 Sekunden. Und das Ergebnis war der Hammer.

Nicht unfehlbar

Natürlich funktioniert das alles nicht immer. Im Informatikunterricht war ich in diesem Jahr in meiner sechsten Klasse sehr von den Socken, wie selbstverständlich die Kleinen die angezeigten Google KI-Zusammenfassungen von Artikeln ungefiltert übernehmen, weil sie keine Lust haben, die langen Texte nach Informationen zu suchen. Der Höhepunkt dieser Unterrichtssequenz war eine Präsentation über eine afrikanische Steppengiraffe, deren Herz in der Minute im Schnitt angeblich 300 mal pro Minute schlägt.

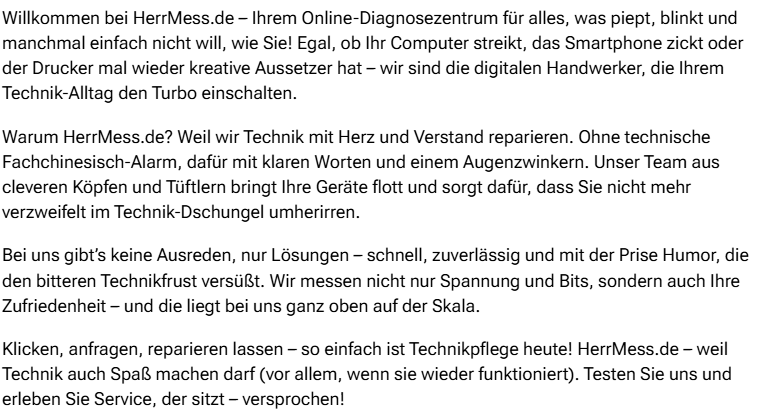

Ich selbst bekam die Fehlbarkeit von KIs dieses Wochenende vorgesetzt. Aus Spaß habe ich der Dillingen-KI mal den Befehl gegeben, zu meinem Blog einen Werbetext zu schreiben. Das Ergebnis war zum Schießen:

Offensichtlich habe ich ein paar mal zu sehr über defizitäre Technik im Unterricht gelästert. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die KI mich für eine Reparaturklinik hält. Das drucke ich mir auf jeden Fall nicht auf die nächsten Visitenkarte.

Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.0