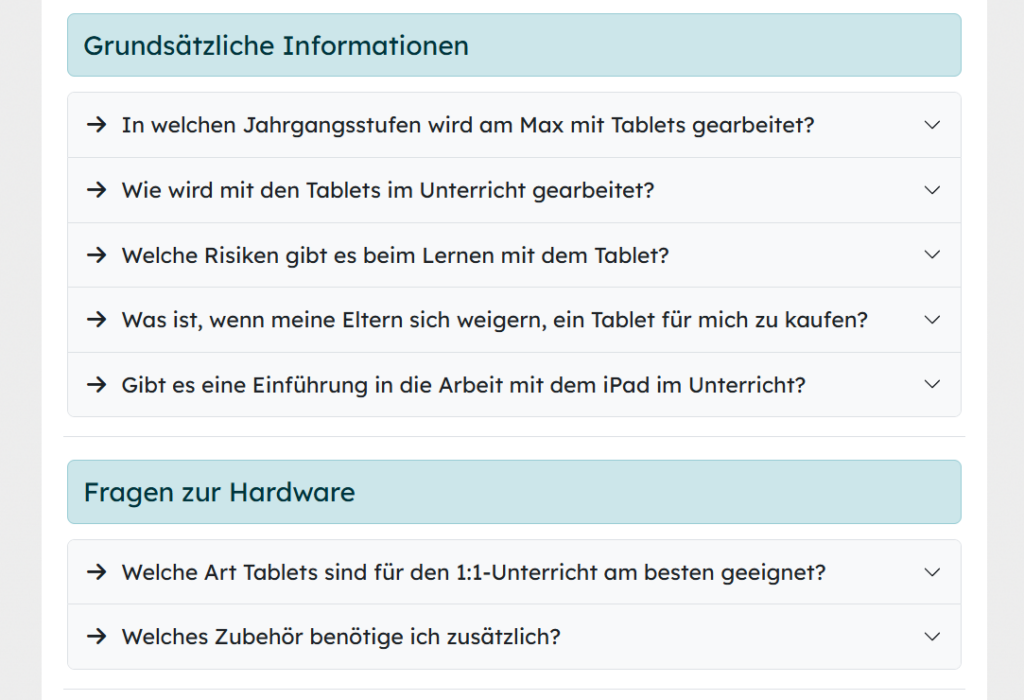

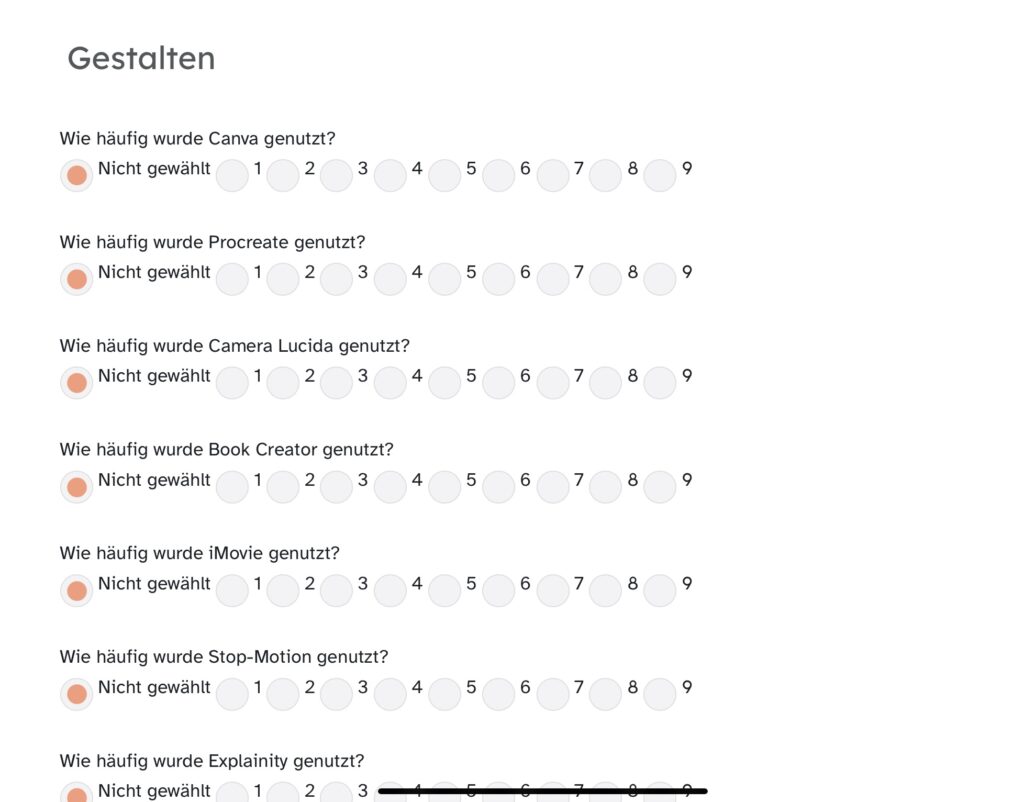

So, das Halbjahr geht los, und damit ist bei uns der Startschuss zur 1:1-Ausstattung in den zehnten Klassen gegeben. Es wird ernst.

So, das Halbjahr geht los, und damit ist bei uns der Startschuss zur 1:1-Ausstattung in den zehnten Klassen gegeben. Es wird ernst.

So, das Halbjahr geht los, und damit ist bei uns der Startschuss zur 1:1-Ausstattung in den zehnten Klassen gegeben. Es wird ernst.

So, das Halbjahr geht los, und damit ist bei uns der Startschuss zur 1:1-Ausstattung in den zehnten Klassen gegeben. Es wird ernst.

Wer mich kennt, weiß um meine Aversion gegen Fasching. Auch wenn ich ein Geburtstagskind bin, dessen Wiegenfest in die jecke Zeit fällt (Wassermänner vor!), gibt es wohl kein Fest, mit dem ich so wenig anfangen kann wie die das künstliche Spaß-haben auf Knopfdruck in billigen Kostümen.

Wer mich kennt, weiß um meine Aversion gegen Fasching. Auch wenn ich ein Geburtstagskind bin, dessen Wiegenfest in die jecke Zeit fällt (Wassermänner vor!), gibt es wohl kein Fest, mit dem ich so wenig anfangen kann wie die das künstliche Spaß-haben auf Knopfdruck in billigen Kostümen.

Umso mehr Überwindung hat es mich gekostet, an der Schule zu einer kollegeninternen Motto-Party zu erscheinen. Aber ich kam da nicht aus. Immerhin war ich einer der Gastgeber. Und ich hab mich dafür in ungewohnter Weise eingebracht. Nicht nur, dass ich mir eine komplette Kluft von Super Mario gekauft habe. Ich trennte mich für meinen Look sogar von meinem Vollbart, den ich seit bestimmt gut zehn Jahren getragen hatte. Das Ergebnis überraschte mich… und zwar positiv.

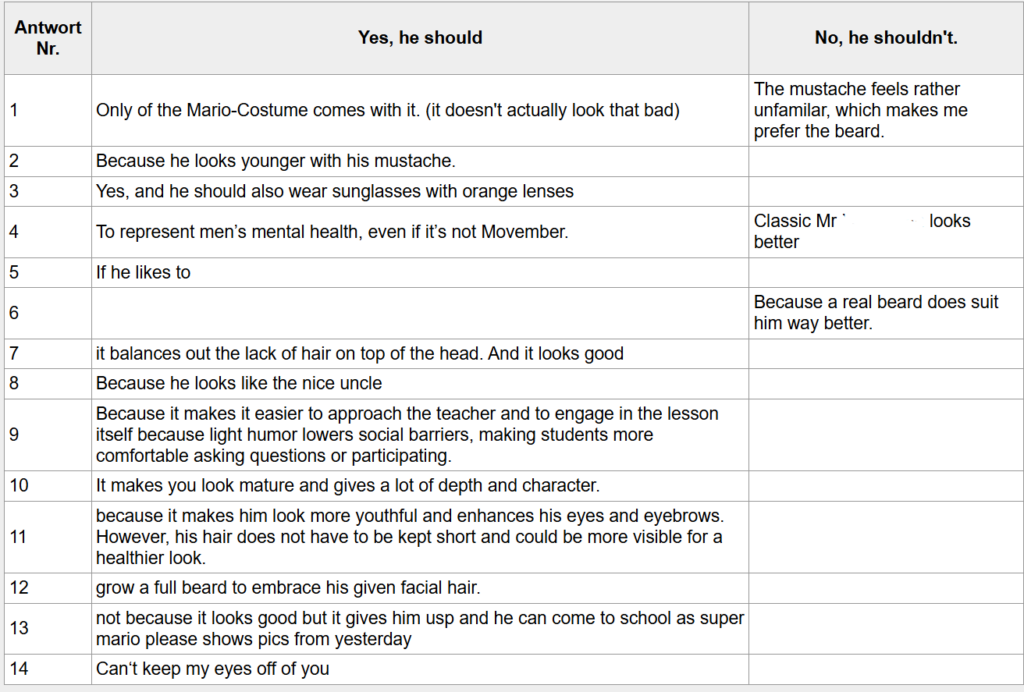

Ganz genau wie die Oberstufe, die hatte ich über ein Feedback in der Lernplattform um eine ehrliche (anonyme) Meinung zu meiner neuen Bartfrisur gebeten. Und das Ergebnis fand ich tatsächlich so süß, dass ich es gerne zeigen möchte. Streckenweise passen die Antworten nicht wirklich zur These, aber was soll’s.

Frage lautet: Should Mr Mess keep his moustache?

Auch für so einen herzerwärmenden Schmarrn kann die Lernplattform wunderbar nutzen.

Das Thema H5P und seine diversen Formate sind auf dem Blog hier schon seit geraumer Zeit immer wieder Thema. Und mittlerweile sind wir auch schon bei Folge… öhm… 24 (😲) angekommen. Heute schauen wir uns mal Image Sequencing an, und was sich damit so machen lässt.

Das Thema H5P und seine diversen Formate sind auf dem Blog hier schon seit geraumer Zeit immer wieder Thema. Und mittlerweile sind wir auch schon bei Folge… öhm… 24 (😲) angekommen. Heute schauen wir uns mal Image Sequencing an, und was sich damit so machen lässt.

Grundsätzlich gilt es bei der Aktivität darum, eine zufällig vorgegebene Abfolge von Bildern in die richtige Reihenfolge zu ziehen. Das lässt sich für eine Reihe von Aktivitäten nutzen:

… in meinem Fall sollen die Schüler die vier Weltzeitalter in Ovids Metamorphosen in die richtige Chronologie bringen.

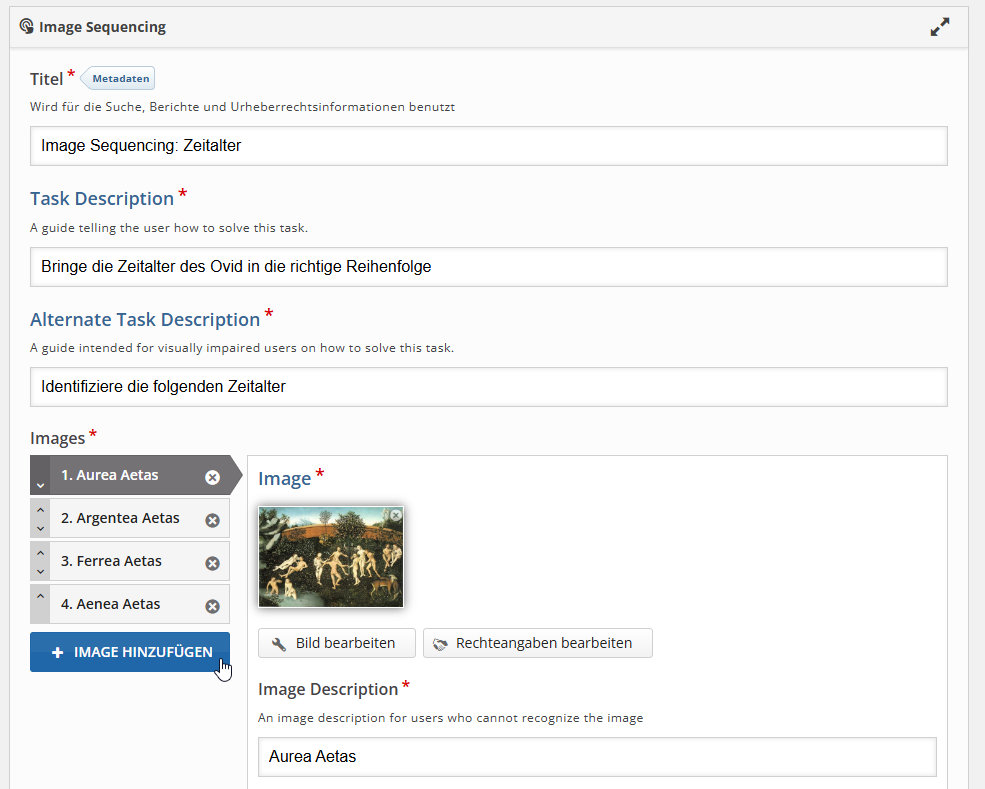

Zunächst wählt man wie immer über den H5P Hub die entsprechende Aktivität aus – in unserem Fall besagtes Image Sequencing. Hier werden die bereits bekannten Kategorien und Textfelder ausgefüllt. Unter Titel wählt man einen Namen für seine Aktivität, damit man sie später schneller auffindet. Unter Task Description erfolgt wie üblich eine kleine Anleitung für die Schützlinge. Unter Images legt man die Kärtchen an, auf denen die Bilder zu sehen sind. Die entsprechenden Bilddateien lädt man in einem gängigen Format (PNG, JPG) über den + Hinzufügen-Button hoch, unter Image Description hinterlegt man eine zwingend notwendige Bildunterschrift, die unter der Abbildung erscheinen wird.

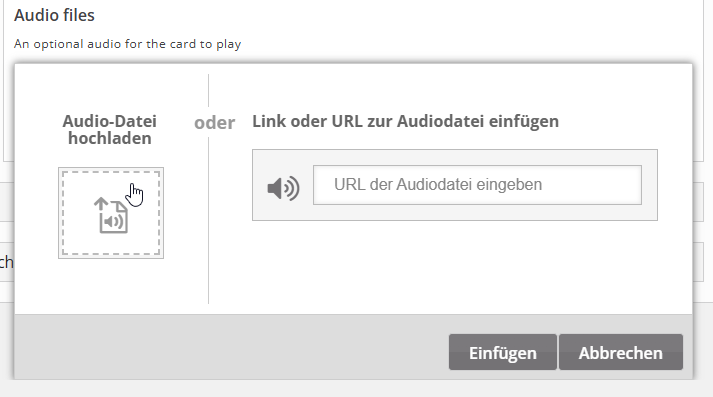

Wer möchte, kann auf jedem Kärtchen zusätzlich noch eine Audio-Datei hinterlegen, die die Abbildung akustisch unterstützt (im Ovid-Fall wären zum Beispiel die entsprechenden vorgelesenen Verse denkbar). Diese lassen sich bei jedem Kärtchen über das Plus-Symbol im Bereich Audio Files hochladen oder als URL verlinken. Für Letzteres kopiert man einfach die Internetadresse ins freie Textfeld URL der Audiodatei eingeben.

Tja, und das war’s auch schon. Man sieht, kein Zauberwerk.

Wie die Aktivität von hier zu den Schülern kommt, lest ihr hier.

Wenn ihr weitere Ideen für die Aktivität hat, schreibt mir in den Kommentaren.

Und schon geht’s weiter mit Aktivität 25.

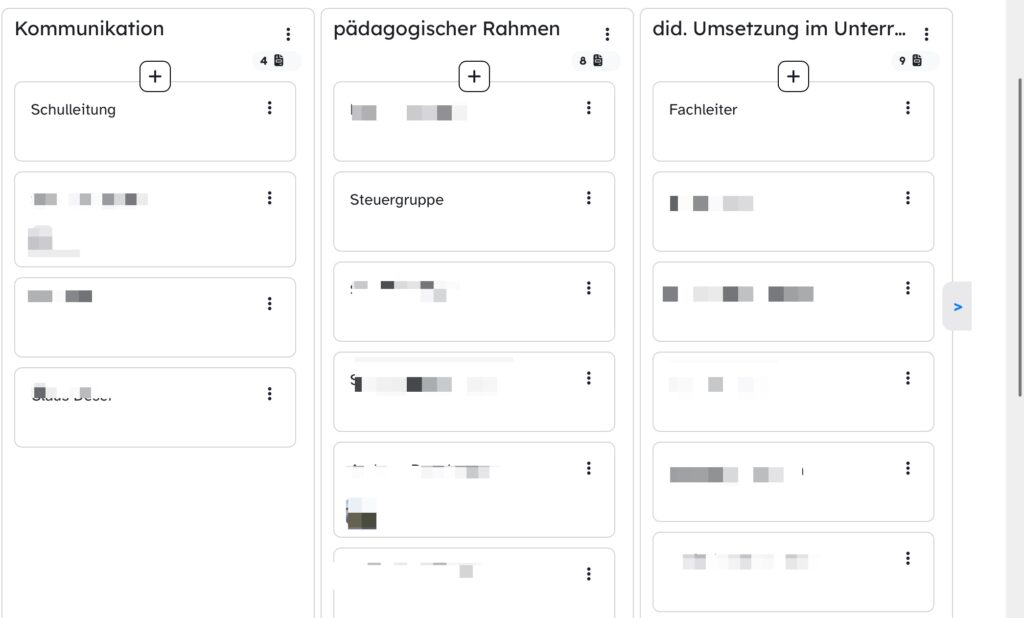

Die Resonanz auf den pädagogischen Nachmittag fiel in Summe tatsächlich sehr positiv aus. Für einen pädagogischen Nachmittag – ich weiß nicht, wie es an euren Schulen so läuft – ist das bei uns tatsächlich eine Ausnahme. Und das freut mich sehr. Nichtsdestotrotz ist mit der 1:1- Ausstattung noch lange nicht alles in trockene Tücher gehüllt. Jetzt geht es tatsächlich erst so richtig ans Eingemachte… bzw. ans Handfeste:

Die von den Eltern gekauften Geräte müssen auf Förderfähigkeit geprüft werden. Das ist leider genauso sexy wie es klingt. Nach dem Besuchen einer Fortbildung erhält man ein Authega-Zertifikat, das dazu berechtigt, die von den Eltern eingereichten Rechnungen und Geräte zu überprüfen, ob sie den von der Schule gestellten Mindestanforderungen genügen. Auf dieses Listenabhaken freue ich mich ganz besonders.

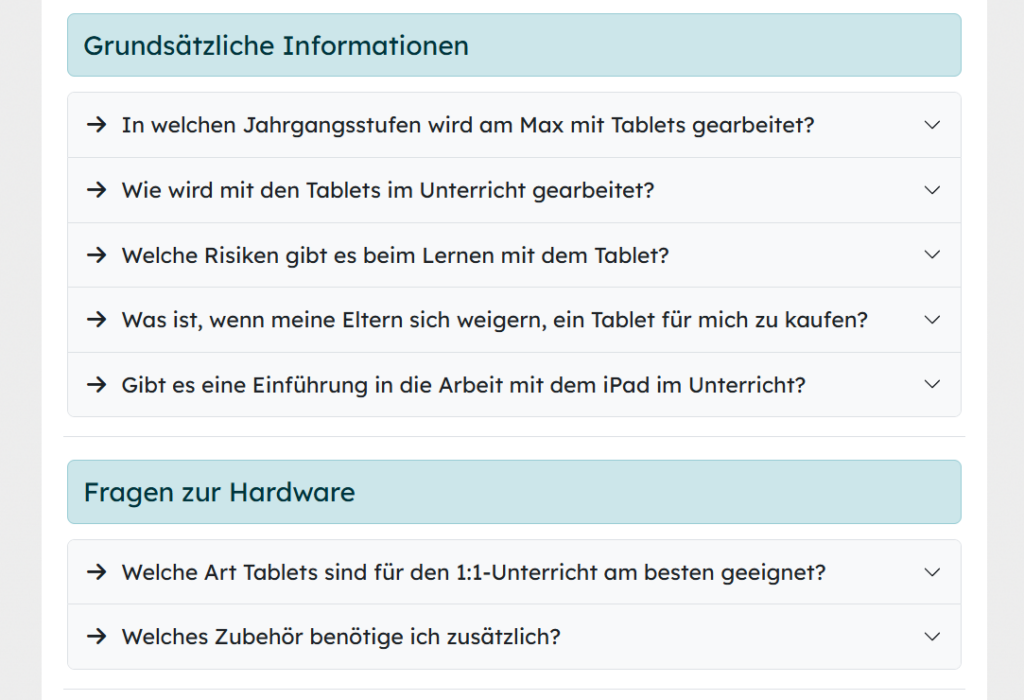

Dann bedarf es noch der einen oder anderen Nachbereitung von letzter Woche: Der theoretische Teil im pädagogischen Nachmittag legte das Konzept in seinen Grundzügen fest. Allerdings benötigt jede Gruppe der Schulfamilie daraus eine gewisse Synthese: Was müssen die Eltern auf dem iPad einrichten? Was müssen Schüler auf dem iPad einrichten und was dürfen sie nicht? Was erwartet Lehrer nun an Veränderungen im Lernsetting und im Classroom-Management, jetzt wo dann in der Mittelstufe regelmäßig mit den Geräten gearbeitet wird?

All das ist im Vortrag besprochen worden, aber eine gewisse Grundübersicht darf bei einem so großen Thema einfach nicht ausbleiben. Und da können wir uns vor allem im ersten Jahr auch keine Schludrigkeiten erlauben. Wenn die Einrichtungsanleitung für die Eltern irgendwo hakt, gibt es sofort Unmut. Das muss komplett wasserdicht sein. In diesem Zusammenhang haben wir von einigen aus dem Kollegium, die selber schon Kinder an Tabletschulen haben, gesagt bekommen, dass es nahezu unmöglich ist, für komplette Sicherheit und Unablenkbarkeit mit iPads zu sorgen. Das kann ich zu einem gewissen Grad nachvollziehen – und eingestehen. Allerdings schwingt da auch eine gehörige Portion Desinformation mit.

Ein paar behaupten bei uns steif und fest, dass Kinder, selbst wenn die Eltern sie über einen restriktiven Kiddie-Account auf dem Tablet arbeiten lassen, mühelos Apps herunterladen können, die auf einem Tablet für den Unterricht eigentlich nichts zu suchen haben… Auf Nachfrage in den Tagen später kam raus, dass sie eigentlich die Bildschirmzeit meinten, die sich über den Kinderaccount nicht einstellen lässt. App-Installation und Bildschirmzeit… das sind völlig unterschiedliche Dinge. Für den Ungeübten aber scheinbar ein- und derselbe Topf. Daran sieht man wirklich, wie wichtig es ist, diese Anleitungen wirklich wirklich wirklich wasserdicht und nachvollziehbar zu machen…

In diesem Zusammenhang würde mich tatsächlich die Erfahrungen von anderen Schulen sehr interessieren, die damit schon gearbeitet haben. Nach meinen Erfahrungen ist das durchaus möglich, die Bildschirmzeiten einzustellen. Welche Erfahrung habt ihr denn da? Gerne in den Kommentaren…

Naja, und all das passiert mal so nebenher bis Weihnachten. Ihr wisst schon, die staade Zeit, wenn Weihnachtskonzerte stattfinden und Adventsbasare und Schulaufgaben und Korrekturen und Probezeitkonferenzen und die angeblich so entspannenden Adventswochenenden. Es gibt einiges zu tun. Aber der Erfolg vom pädagogischen Nachmittag gibt mächtig Auftrieb. Das wird schon alles…

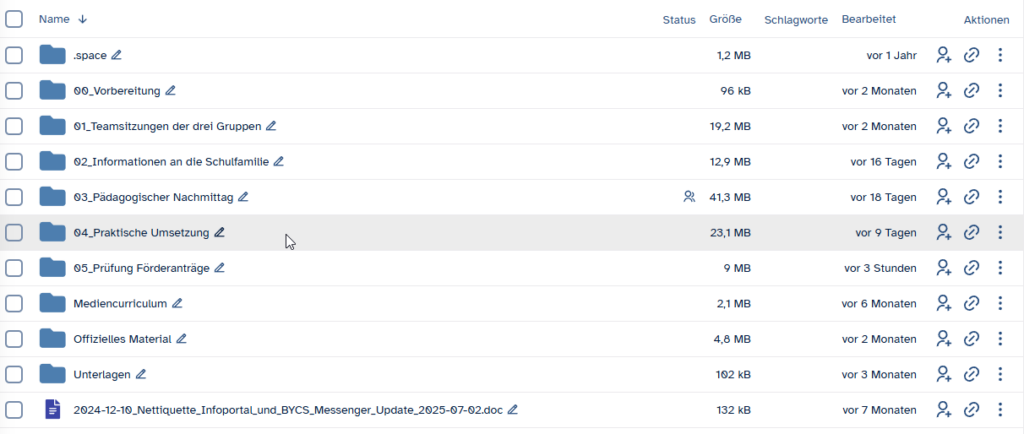

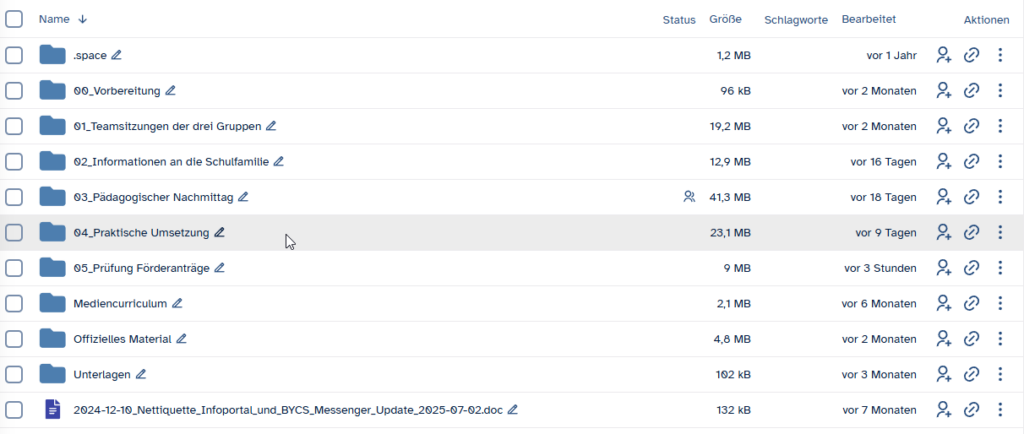

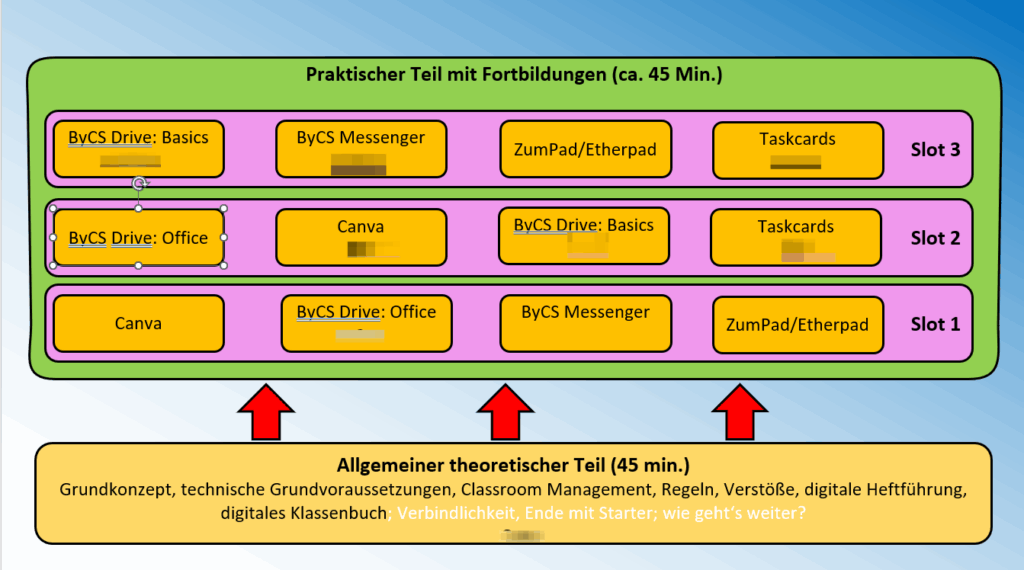

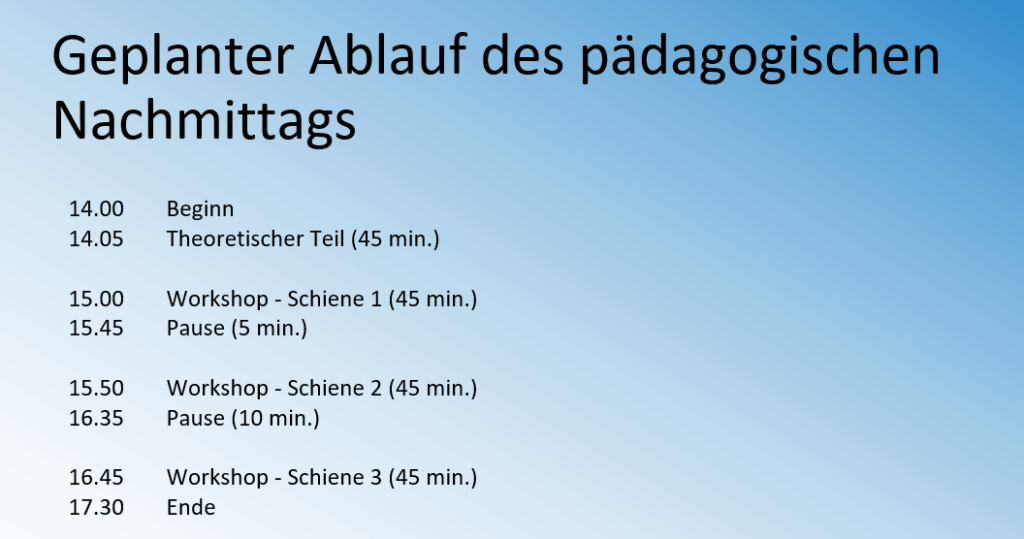

In Teil 1 unserer kleinen Reihe hatten wir bereits alle Inhalte fertig zusammengetragen, die für uns in der 1 : 1-Ausstattung wichtig sind. Jetzt galt es, die Theorie so langsam in die Praxis zu überführen und die Veranstaltung in einem geeigneten Rahmen zu verankern. Der pädagogische Nachmittag bot sich dafür regelrecht an. Immerhin ist das Thema ab diesem Jahr für jeden im Kollegium früher oder später in irgendeiner Weise relevant und zu umfangreich, um das in einem kleinen Redebeitrag in einer regulären Konferenz abzuhandeln. Deswegen haben wir von der Schulleitung grünes Licht bekommen. Sie weicht dankenswerterweise von der ursprünglichen Tagesordnung ab, um uns die Bühne für die digitale Schule der Zukunft zu überlassen. Wir hoffen, sie gebührend zu füllen zu können.

In Teil 1 unserer kleinen Reihe hatten wir bereits alle Inhalte fertig zusammengetragen, die für uns in der 1 : 1-Ausstattung wichtig sind. Jetzt galt es, die Theorie so langsam in die Praxis zu überführen und die Veranstaltung in einem geeigneten Rahmen zu verankern. Der pädagogische Nachmittag bot sich dafür regelrecht an. Immerhin ist das Thema ab diesem Jahr für jeden im Kollegium früher oder später in irgendeiner Weise relevant und zu umfangreich, um das in einem kleinen Redebeitrag in einer regulären Konferenz abzuhandeln. Deswegen haben wir von der Schulleitung grünes Licht bekommen. Sie weicht dankenswerterweise von der ursprünglichen Tagesordnung ab, um uns die Bühne für die digitale Schule der Zukunft zu überlassen. Wir hoffen, sie gebührend zu füllen zu können.

Ich mag in unseren fünften Klassen immer diese Faszination, mit der die Kiddies immer an die lateinische Sprache herangehen. Wo viele andere Elfjährige mit Englisch beginnen, fühlen sich die unsrigen immer wie ein geheimer Kreis von Eingeschworenen, die Zugang zu geheimen Informationen bekommen, die in dem Alter sonst niemand hat. Entsprechend wird jeder Erkenntnisgewinn vor allem im ersten Halbjahr immer wie eine große Party gefeiert.

Ich mag in unseren fünften Klassen immer diese Faszination, mit der die Kiddies immer an die lateinische Sprache herangehen. Wo viele andere Elfjährige mit Englisch beginnen, fühlen sich die unsrigen immer wie ein geheimer Kreis von Eingeschworenen, die Zugang zu geheimen Informationen bekommen, die in dem Alter sonst niemand hat. Entsprechend wird jeder Erkenntnisgewinn vor allem im ersten Halbjahr immer wie eine große Party gefeiert.

Akkusativendung? Helau! Endlich alle Personen durchkonjugieren und in Übungen ein “ich” verwenden dürfen? Hurra!! Endlich die lang versprochene Ex, in der alles endlich mal angewendet werden darf? Juhu!!!

Ihr glaubt mir nicht? Ich hab den unumstößlichen Beweis. Nämlich hier auf der Rückseite eines gerade geschriebenen Tests. Wenn die Euphorie nur über all die Jahre genauso anhielte…

Keine Sorge, das ist echt nix Großes. Aber ich merke immer wieder, dass ich die Aktivität Abstimmung immer wieder gerne quick and dirty bei mir in sämtlichen Kursen in der Lernplattform von ByCS einsetze. Das Ding ist in der Regel blitzschnell erstellt, ebenso schnell durchgeführt und bietet sofort jede Menge Redeanlässe.

Keine Sorge, das ist echt nix Großes. Aber ich merke immer wieder, dass ich die Aktivität Abstimmung immer wieder gerne quick and dirty bei mir in sämtlichen Kursen in der Lernplattform von ByCS einsetze. Das Ding ist in der Regel blitzschnell erstellt, ebenso schnell durchgeführt und bietet sofort jede Menge Redeanlässe.

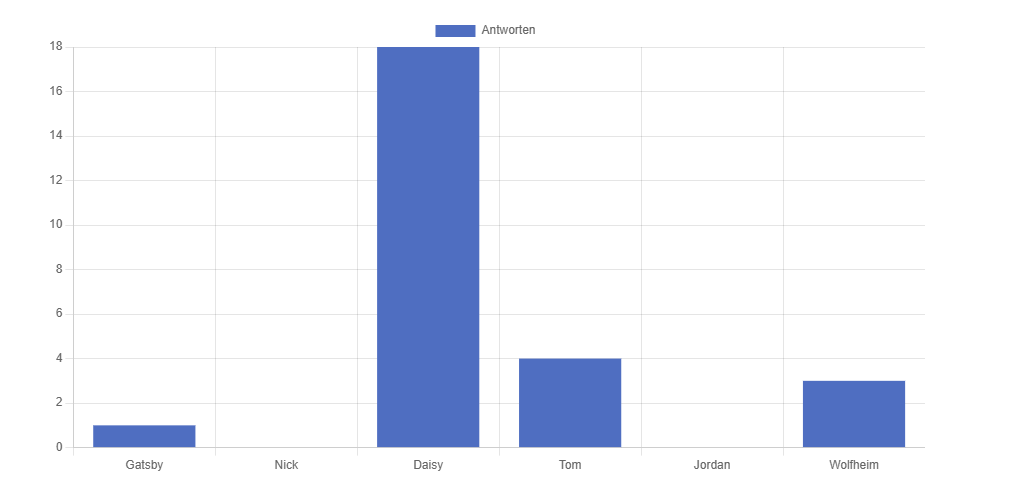

Letztlich kann man ja alles zur Abstimmung stellen: Wandertagsziele, (Klassensprecher-)Wahlen, Debattensieger, Klassenlektüre… Ich nutze es gerne immer wieder im Literaturunterricht in der Oberstufe zu Themen, die man im Nachgang immer mit Textbelegen unterfüttern muss. So auch dieses Mal wieder. Am Ende von The Great Gatsby, den ich in der Oberstufe immer gerne lese, war dieses mal die große Frage gestellt: Wer von den Charakteren ist denn nun der böseste von allen?

Nach dem Erstellen der Aktivität gibt man unter den Optionen lediglich die möglichen Antwortmöglichkeiten an und entscheidet, ob man den Kursteilnehmenden mehrere Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stellen möchte oder eben nicht (Entsprechend ein Ja oder Nein setzen bei Anzahl der Antworten bei den Abstimmungsoptionen beschränken). Unter Ergebnisse kann man sich am Ende noch entscheiden, ob bei der Darstellung der Resultate die Namen der Teilnehmenden angezeigt werden oder eben nicht (Auswahl Veröffentlichung der Ergebnisse vollständig anonym). Das hat direkte Auswirkungen auf die Optik, da in letzterem Falle die Ergebnisse als schicke Balkengrafik daherkommen. Und jeder Beamter steht auf Grafiken mit Balken:

Bei der Darstellung mit Namen sieht das leider nicht so hübsch aus:

Aber durch die Nennung der Namen (hier nicht abgebildet. Datenschutz und so…) darunter hat man sofort mehr Redeanlässe, weil man die Leute direkt ansprechen kann, warum sie sich dafür entschieden haben. Für mich hier in der Abstimmung hoch interessant ist, dass sich beim Thema Wer ist der Bösewicht quasi alle einhellig auf Daisy gestürzt haben. Vor allem die Schülerinnen. Wirklich jede einzelne Kursteilnehmerin hat sich für das Dummchen als Hassobjekt entschieden. Die Männer, die ja teilweise ja auch gut in kriminellen Machenschaften verwickelt sind und alle ihre Leichen im Keller haben, wurden komplett ignoriert. Sowas mit Hilfe der Abstimmung und des Textes herauszufinden und zu begründen, finde ich hochspannend.

Mit der 1:1-Ausstattung wurde letztes Jahr den weiterführenden Schulen ein ordentliches Ei ins Nest gelegt. Nur ganz kurz für die Uneingeweihten: Im Grunde war die Verlautbarung folgendermaßen:

Mit der 1:1-Ausstattung wurde letztes Jahr den weiterführenden Schulen ein ordentliches Ei ins Nest gelegt. Nur ganz kurz für die Uneingeweihten: Im Grunde war die Verlautbarung folgendermaßen:

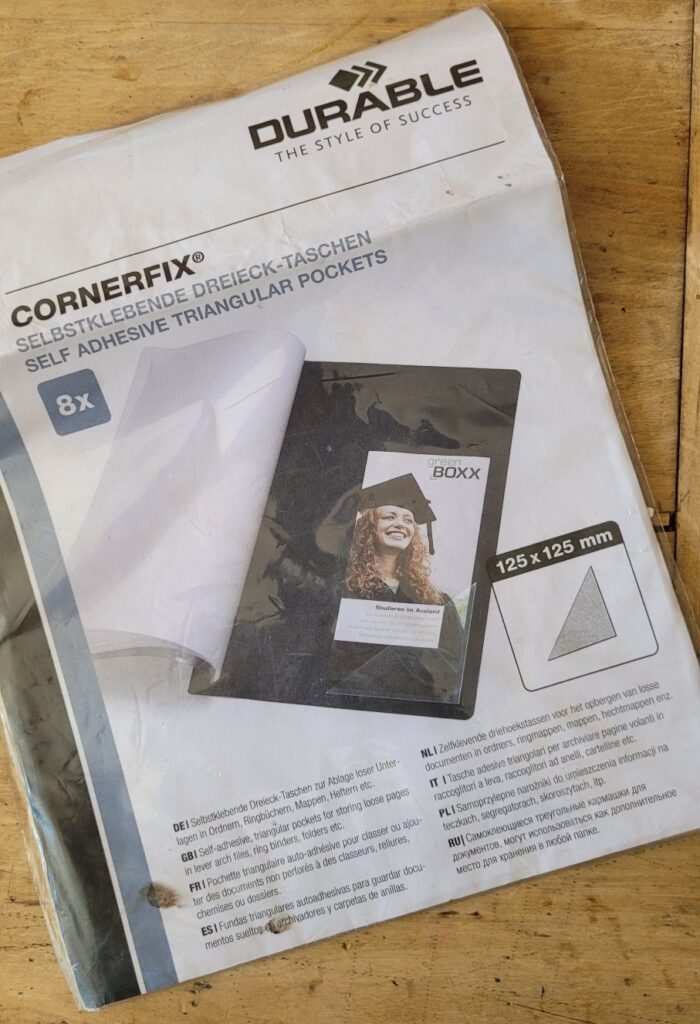

Diese Dinger habe ich auf die Innenseite des Einbandes am Ende des Schulplaners geklebt. Die Notenblätter wurden dann noch in der Länge ein bisschen zurechtgestutzt, da sie in vollem Din/A4 aus dem Planer herausschauen würden, gefaltet und dann in die Ecktasche gestopft. Keine einzige meiner Notenlisten ging dadurch verloren.

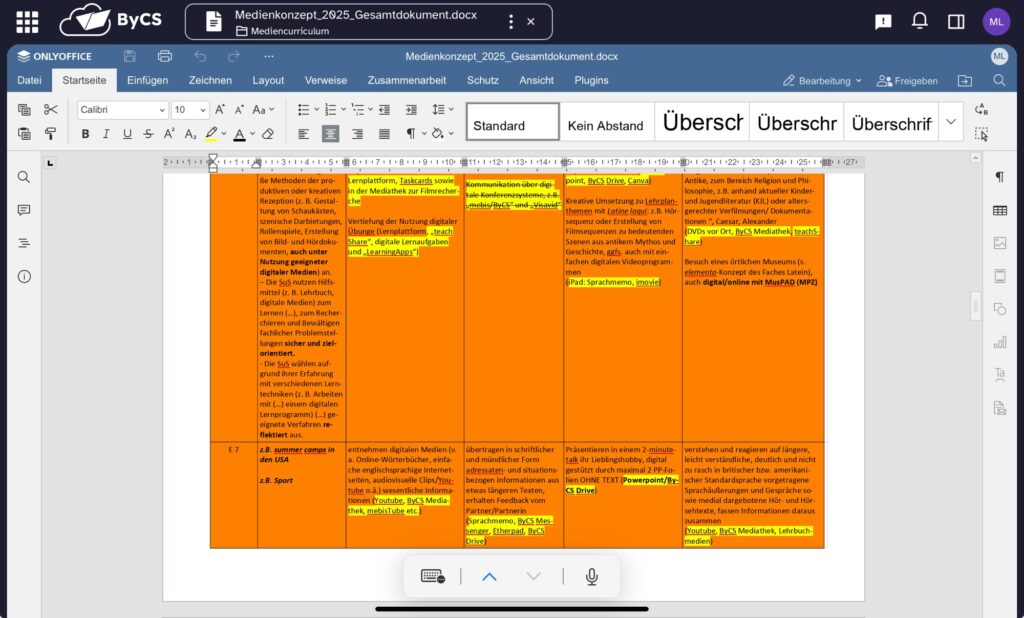

Es ist jetzt mittlerweile das vierte Jahr, dass ich regelmäßig in gewissen Klassenstufen die Lernplattform

Es ist jetzt mittlerweile das vierte Jahr, dass ich regelmäßig in gewissen Klassenstufen die Lernplattform

Mehr als das. Das sind RICHTIG GUTE Hinweise! Und zwar so gut, dass ich sie unbedingt umsetzen möchte, sobald ich Zeit habe. Mal schauen, wie gut mir das gelingt. Stay put!