![]() Susanne Posselts toller Beitrag zu Runde 5 der Edublogparade ist gespickt mit wundervollen persönlichen Einblicken in ihre Biografie und ihren Schreibprozess. Grund genug, dass ich auch mal in mich selbst reinhorche und ein bisschen darüber erzähle, wie meine Blogartikel entstehen. Und vor allem nach welcher Vorgeschichte. Schreiben ist nach wie vor für mich ein sehr persönlicher Prozess – und das eigentlich schon immer.

Susanne Posselts toller Beitrag zu Runde 5 der Edublogparade ist gespickt mit wundervollen persönlichen Einblicken in ihre Biografie und ihren Schreibprozess. Grund genug, dass ich auch mal in mich selbst reinhorche und ein bisschen darüber erzähle, wie meine Blogartikel entstehen. Und vor allem nach welcher Vorgeschichte. Schreiben ist nach wie vor für mich ein sehr persönlicher Prozess – und das eigentlich schon immer.

Exkurs: Schreibgenese

The Early Years

Lesen und Schreiben konnte ich schon, seit ich denken kann. Meine Oma brachte es mir bei, weil ich meiner sechs Jahre älteren Schwester bei den Hausaufgaben zusah und zunehmend neidischer wurde, was sie da mit Stift und Heft anstellte – so geht zumindest die Anekdote im Hause der Familie Mess. Mit vier Jahren lief ich daher schon mit meiner Kinderfibel durch die Gegend und las munter vor mich hin. Welche das war, kann ich leider nicht mehr sagen. Ich kann mich nur noch an den Umschlag erinnern, auf dem ein hingekritzeltes Kind in blau-rot eine Fibel hochhielt, auf der es selber dargestellt wurde, wie es eine Fibel hochhielt, auf dem ein Kind dargestellt wurde, wie es eine Fibel hochhielt, auf dem… (you get the idea).

Ich gab nie großartig damit an, weil es für mich einfach selbstverständlich war, und wurde immer sehr genervt, wenn man es als etwas Besonderes herausstellen wollte. Eine meine ersten Erinnerungen im Kindergarten an der Hiltenspergerstraße in München ist ein Nachmittag, wo ich von den Erzieherinnen mehr oder weniger genötigt wurde den anderen Kindern aus einem Buch vorzulesen. Ich fand das ganz furchtbar wie eine Zirkusattraktion in der Mitte des Raumes zu sitzen, mit 30 Augenpaaren auf mich gerichtet. Entsprechend bockig war ich dem Wunsch zu entsprechen: Erst habe ich gar nicht gelesen – dann mit gehörigem Widerwillen. Und in passiv-aggressivem Flüsterton. Geschadet hat mir das natürlich nicht. Aber ich kann mich an die Episode auch noch knapp 40 Jahre später erinnern. Das sagt schon einiges.

The School Years

Einen Vorteil hatte die Chose aber: Da ich mit Schreib- und Lesekenntnissen in die Schule kam, waren die ersten Jahre dort für mich ein Klacks. Mit so einem Vorsprung konnte ich mich gechillt auf den Vorschusslorbeeren ausruhen und bei wenig Arbeitsaufwand gute Ergebnisse einfahren. Und so kam es dann auch: Niederschriften, Aufsätze, Rechtschreibübungen – ich frühstückte sämtliche dieser Prüfungsformate und kam in der Regel mit fehlerlosen Ergebnissen nach Hause.

Das hatte allerdings einen gewissen Preis: Der Prozess des Lesens und Schreibens hatte für mich nicht den Reiz des Neuen, den meine Klassenkameraden beim Erlernen dieser essenziellen Zauberkraft empfanden. Es gehörte für mich einfach dazu. Als Konsequenz sah ich keinerlei Notwendigkeit im Lesen und Schreiben besser zu werden. Ich las einfach nichts mehr. Bücher waren schick im Bücherregal, aber aus eigenem Antrieb ein anderes Buch als die in der Schule in die Hand nehmen? No way.

Die Lektüren, die wir in der Schule lasen, taten ihr Übrigens mir das Lesen madig zu machen. Ich erinnere mich noch an Rokal, den Steinzeitjäger. Das Wirtshaus im Spessart (in der fünften Klasse!). Oder Hexen in der Stadt. Ich fand das alles ganz fad. Entsprechend plumpsten meine Noten in Deutsch irgendwann mal in halbgares Mittelmaß – vor allem, als es irgendwann in Richtung Sachtexte ging. Ohne Zeitungen oder Artikel zu lesen hatte ich schlichtweg keine Ahnung oder ein Gefühl dafür, was einen Sachtext lesenswert macht. Aber ich fand mich damit ab. Mehr als 3 wird es halt nicht mehr.

The University Years

Und so tippte ich meine ersten Seminararbeiten im Grundstudium auf gewohnte, uninspirierte Weise. Da dort vorrangig der Inhalt und nicht die Art der Verpackung zählte, waren die Noten dort immer ganz ordentlich. Was sich allerdings für mich komplett neu gestaltete, war der Weg zu einem solchen Schriftstück: Eine längere Zeit an einem Thema sitzen und für sich recherchieren, die Gedanken ordnen und durchdenken, bevor man auch nur eine Silbe geschrieben hatte, war für mich eine neue Erfahrung. Es reichte nicht mehr auf eine Initialthese spontan zu reagieren und in einem Korsett von 90 Minuten irgendein Schriftstück hinzuschneuzen, wie ich es aus der Schule kannte. Für ein gutes Ergebnis war eine entsprechende Vorarbeit notwendig. Zunächst nur inhaltlich. Später aber auch stilistisch. Aber das lernte ich vor allem bei einem meiner Nebenjobs im Studium.

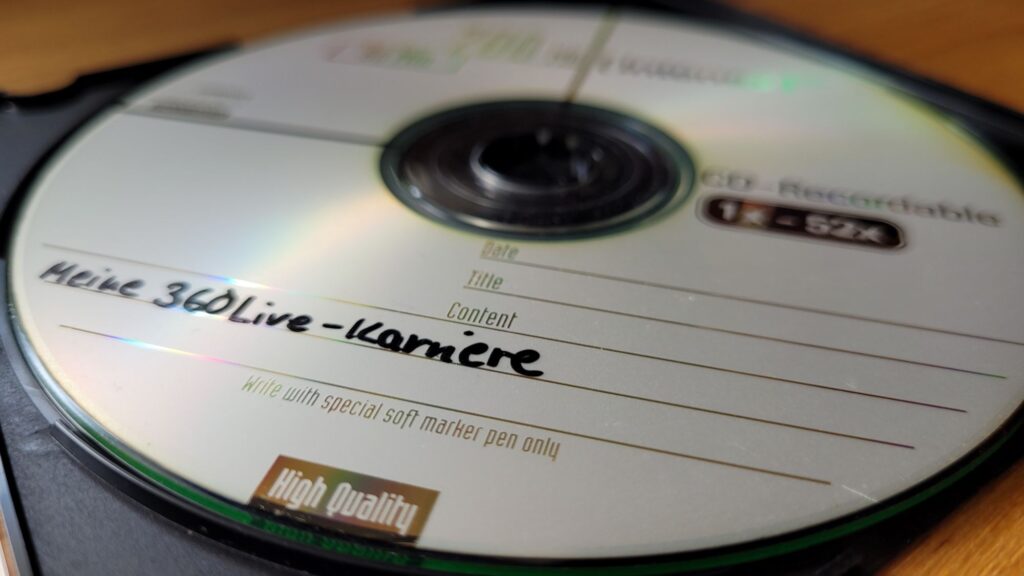

Von 2002 bis 2006 war ich Teilzeit – Mitglied einer Redaktion in München, die sich auf Videospiele spezialisiert hatte. Wer von den Zeitschriften Cube und 360 Live aus der Zeit noch Exemplare auf dem Dachboden liegen hat, hat vermutlich ein paar meiner Artikel gelesen.

Am Anfang waren das noch kleine Beiträge. Kleine Snippets und Previews von den neuen Titeln. Dann kamen Testberichte dazu. Und mit ihnen der innere Antrieb mehr und mehr am eigenen Stil zu feilen. Denn mit einem Lesepublikum im Rücken wollte man den Leuten auch Schreibstücke bieten, unter die man guten Gewissens seinen Namen setzen konnte, bevor sie in den Druck gingen. Der Durchbruch in dieser Hinsicht folgte bei mir automatisch, als ich Ende 2004 zu meinem assistant year nach England aufbrach. Tagsüber war ich Deutschlehrer an einer Schule in Lincoln, Lincolnshire und abends Redaktionsmitglied im Außendienst – wenn auch mit stark eingeschränkten technischen Möglichkeiten. Da in unserem Haus kein Breitbandanschluss vorhanden war (anno 2004 definitiv noch kein Standard), mussten wir die Telefonleitung für das Internet nutzen, die wie damals üblich im Minutentakt abrechnete. Entsprechend waren wir gezwungen unsere online Zeit optimal zu nutzen, um nicht am Monatsende beim Öffnen der Telefonrechnung aus den Latschen zu kippen. Großartige Online-Recherche war für mich damit kaum möglich.

Stattdessen kaufte ich mir in den örtlichen Zeitschriftenhandlungen Publikationen der englischen Presse, die in Sachen Videospielen der deutschen damals schon um Meilen voraus war, und exzerpierte die Inhalte wie bei Seminararbeiten auf Papier. Seitenweise. Blätterweise. Ich versank in den Artikeln, die in einem für mich sehr erfrischenden Ton geschrieben war, den ich so noch nicht kannte: Informativ, hoch fundiert, aber dennoch immer in einem grund-frotzeligen Ton, stets unter leichter Missachtung von gängigen Regeln der Punkt- und Kommasetzung. Satzreihen wie diese hier, die keinen grammatikalisch akkuraten Hauptsatz aufweist. Einfach durch einen Punkt abbrechen? Darf man das? I guess they don’t care. And neither did I.

Ich begann unbewusst diesen Stil auf mein eigenes Geschreibsel zu übertragen. Bekam ein Gefühl für Satzrhythmen und den Atem, den man für seine Sätze braucht, um einen Effekt zu erzielen. So etwas ging mir zunehmend besser von der Hand. Ich fühlte langsam, wann ein Satz zu kurz war. Wann zu lang. Und wann genau richtig. Das ging so weit, dass ich in Sätzen Worte gegen entsprechende Synonyme austauschte, die in ihrer Silbenanzahl divergierten, und so nach meinem Empfinden besser in den Rhythmus des Satzes passten. So wurden meine Artikel in der Genese immer komplexer und herausfordernder. Daher musste ich meine Arbeitsweise umstellen – und setze sämtliche meiner Artikel handschriftlich auf.

So hatte ich das Gefühl näher am Text zu sein. Worte wurden nicht einfach nur getippt. Sie wurden geformt. Ein leeres Blatt Papier, ein Bleistift und ich. Und über allem mein aufkeimender Perfektionismus. Jeder Satz wurde auf die Stilwaage gelegt, bewertet – und erweitert, umgestellt oder mit rabiaten Bleistiftstrichen vom Papier gelöscht. Ich wünschte, ich hätte noch irgendwo einen alten Block in einer Schublade, in dem man die Genese eines solchen Artikels sehen kann. Für den Uneingeweihten sah das aus wie ein Din/A4-Fiebertraum. Für mich hingegen war dieses Geschmiere das lebendige Ergebnis eines Schöpfungsaktes. Und das merkte ich. Und mein Chefredakteur. Meine Artikel lasen sich in Deutschland spürbar flotter. Entsprechend bekam ich zunehmend größere Fische zum Berichten. Erst die News-Seiten (12 Seiten Text, die monatlich zu füllen waren!). Dann die Leserbriefe, in denen der bayerische Grundgrant so richtig zur Geltung kam. Dann folgten die Testberichte zu den monatlichen Toptiteln (bis heute mein Favorit: der Bericht zu Resident Evil 4 – da war ich stolz wie Bolle drauf). Und zum Schluss die Reportagen, die eine nicht enden wollende Bandbreite an Themen bot: Die Geschichte von Donkey Kong, ein Bericht über die furchtbarsten Versoftungen von Kinofilem auf heimischen Konsolen, eine Abhandlung über das Erfolgsgeheimnis von Nintendo, ein Artikel über die berühmtesten urban legends in der Videospielindustrie. Ich forschte mich durch alles, was man mir vorlegte. Und ich liebte es.

Wenn es etwas gegeben hat, was meinen Schreibstil maßgeblich geformt hat, dann sind das die erfüllenden Jahre im Redaktionsbüro Löwenstein am Tassiloplatz in München. Von den Erfahrungen zehre ich bis heute – im Unterricht, beim Schreiben von Tutorials beim ISB – und im Blog.

Heute: Schreiben im Blog

Am Anfang ist der Gedanke – und die voice to text Funktion am Smartphone, wenn die Inspiration zuschlägt. Denn ein Blatt Papier zum Skizzieren meiner Artikel würde an einem normalen Arbeitstag hoffnungslos in den Tiefen meiner Tasche verschwinden. Mein oftmals nur schemenhaftes Geschwafel landet als Text in Evernote, wo ich – genauso wie Susanne – von jedem meiner Geräte darauf zugreifen kann. In einer Freistunde am Tablet, in der Ubahn am Handy oder zuhause am Arbeits-PC. Meine Notizen sind alle in Evernote in einem Ordner abgelegt, wo sich Ideen, Bilder, Soundschnipsel oder Screenshots lose in einem Ordner tummeln, den ich völlig uninspiriert “Blog” betitelt habe.

Darin passiert die Arbeit, die ich früher mit einem Blatt Papier vollzogen hätte. Ich schreibe, ich lösche, ich lese. Ich tausche aus. Ich markiere. Ich formuliere aus, gliedere. Und wenn ich mit dem Ergebnis irgendwann mal zufrieden bin, schiebe ich das Ergebnis in einen neuen Ordner, wo sich meine “Endredaktion” befindet, die automatisiert alles Richtung Blog schiebt. Dies passiert mit Hilfe des Dienstes Zapier, der alle Evernote-Notizen, die in diesem Ordner landen als Artikel-Entwurf in WordPress abspeichert. Dort muss ich den Artikel nur noch mit endredigieren und mit einem Mausklick in die weite Welt schicken.

Ta-Dah!

One Comment

Susanne Posselt

So ein wunderbarer Blogbeitrag übers Schreiben. Ich bin ganz geschmeichelt! Schön, dass du deine Gedanken mit uns teilst!