![]() Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen H5P-Zauberei. Und in Folge 7 des kleinen Lernkurses wollen wir jetzt auch mal wieder ein paar interaktive Elemente ausprobieren, die ein kleines bisschen mehr abverlangen als schnödes Anklicken. Den Anfang macht die Aktivität Fill in the Blanks, eine Aktivität, die ich persönlich vor allem im Lateinunterricht sehr häufig nutze. Ich finde die Aktivität schon ein bisschen fordernder als Drag the Words, weil hier nicht nur gezogen und geschoben werden muss – was ja auch durchaus die Möglichkeit bietet, einen Zufallstreffer zu landen – sondern explizit geschrieben. Und da merkt man recht schnell, wer was kann und wer nicht.

Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen H5P-Zauberei. Und in Folge 7 des kleinen Lernkurses wollen wir jetzt auch mal wieder ein paar interaktive Elemente ausprobieren, die ein kleines bisschen mehr abverlangen als schnödes Anklicken. Den Anfang macht die Aktivität Fill in the Blanks, eine Aktivität, die ich persönlich vor allem im Lateinunterricht sehr häufig nutze. Ich finde die Aktivität schon ein bisschen fordernder als Drag the Words, weil hier nicht nur gezogen und geschoben werden muss – was ja auch durchaus die Möglichkeit bietet, einen Zufallstreffer zu landen – sondern explizit geschrieben. Und da merkt man recht schnell, wer was kann und wer nicht.

Aber jetzt mal los.

Wie geht’s?

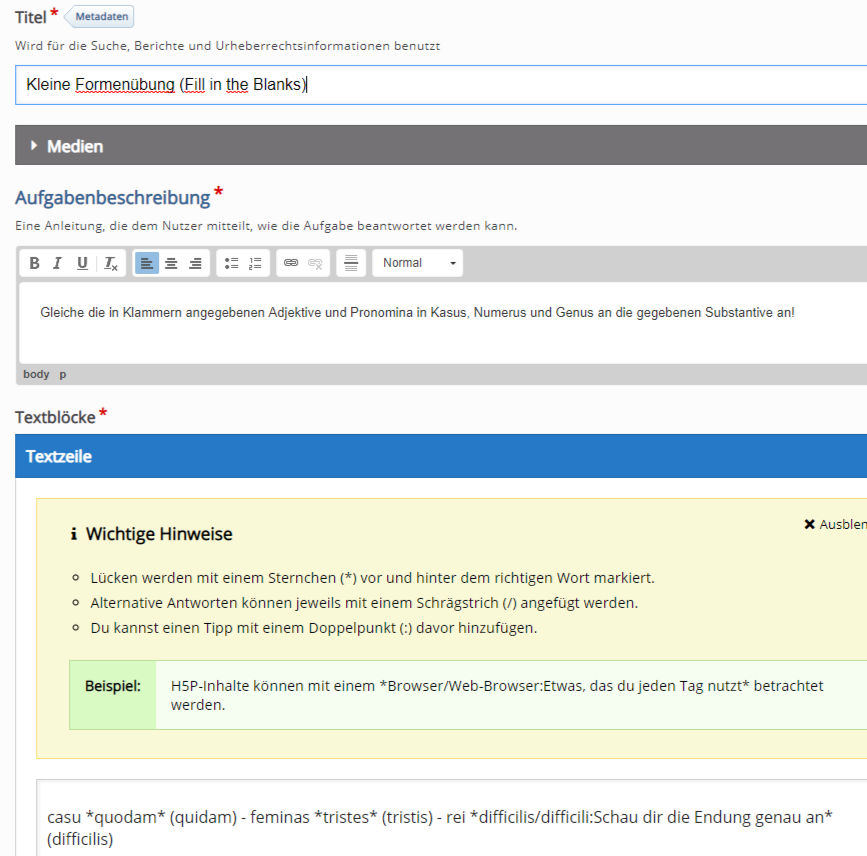

Ein Anfang ist schnell gemacht: Unter Titel wird der Aktivität einfach ein sinnstiftender Name gegeben, damit man ihn auch besser in seinem Wust an H5P-Aktivitäten findet. Unter Aufgabenbeschreibung wird eine kurze Erklärung des Arbeitsauftrages hinterlegt. Und dann geht’s auch schon ans Eingemachte:

Im Textfeld von Textblöcke wird nun der zu behandelnde Stoff eingetippt – inklusive Lösungswörter. Jedes Wort, das eingetippt werden soll, wird hierbei mit * markiert, damit H5P Bescheid weiß und hinterher für den User an dieser Stelle eine Lücke lässt. Sind mehrere Lösungen zu einer Lücke möglich, werden die alternativen Antworten innerhalb von * mit einem Schrägstrich / definiert. Ein : innerhalb der Sternchen eröffnet die Möglichkeit, einen kleinen Hinweis auf die Lösung zu hinterlegen. Das war es aber auch schon. Hier mal der Quelltext meiner kleinen Übung (wenn man mein dilettantisches Geschreibsel überhaupt als Quelltext bezeichnen kann…

… und anschließend der Test in Reinform (man beachte: der gegebene Tipp versteckt sich inter einem blauen i)

Da es sich hier um eine kleine Testaktivität handelt, lassen sich bei Fill in the Blanks natürlich auch Feedback-Optionen einstellen. Wie das funktioniert, habe ich schon in Folge 1 bei der Aktivität Drag the Words besprochen. Allerdings gibt es hier noch ein paar zusätzliche Optionen, die aber völlig selbsterklärend sind. So lässt sich einstellen, wie pingelig H5P bei Rechtschreibfehlern oder Groß-Kleinschreibung sein soll oder lässt die Möglichkeit zu, den Test ein zweites Mal zu machen. Im Beispiel bei mir ist das selbstverständlich ausgeschaltet. Ihr sollt ja was lernen bei mir. Ätsch!

Wenn ihr weitere sinnvolle Einsätze auf Lager habt, sagt Bescheid! Am besten in den Kommentaren!

Und schon geht’s weiter mit Aktivität 8.

Wenn es um die reine Darstellung von Bildern geht, hat H5P einige Aktivitäten mit an Bord, um schnell und einfach zu vorzeigbaren Ergebnissen zukommen. Image Slider ist unter ihnen vermutlich die einfachste. Vielleicht sogar eine Funktion, die vielerorts als ein bisschen zu poplig angesehen wird, als dass sie es wert ist, in einem eigenen Beitrag behandelt zu werden. Aber was soll’s. Ich nutze den Image Slider gerne, da er eine komfortable Möglichkeit darstellt, eine Klasse schnell und einfach eine Bilderfolge sehen zu lassen, ohne dass man sich irgendwo einloggen oder Bildmaterial herunterladen muss. Einfach QR Code mit dem mobilen Gerät abscannen und es kann losgehen. Kein LogIn, kein Download, keine Zusatzprogramme. Es läuft einfach. Und geht in einem Minimum an Zeitaufwand.

Wenn es um die reine Darstellung von Bildern geht, hat H5P einige Aktivitäten mit an Bord, um schnell und einfach zu vorzeigbaren Ergebnissen zukommen. Image Slider ist unter ihnen vermutlich die einfachste. Vielleicht sogar eine Funktion, die vielerorts als ein bisschen zu poplig angesehen wird, als dass sie es wert ist, in einem eigenen Beitrag behandelt zu werden. Aber was soll’s. Ich nutze den Image Slider gerne, da er eine komfortable Möglichkeit darstellt, eine Klasse schnell und einfach eine Bilderfolge sehen zu lassen, ohne dass man sich irgendwo einloggen oder Bildmaterial herunterladen muss. Einfach QR Code mit dem mobilen Gerät abscannen und es kann losgehen. Kein LogIn, kein Download, keine Zusatzprogramme. Es läuft einfach. Und geht in einem Minimum an Zeitaufwand.

Möchte man weitere Bilder nutzen, wird über Add Item dieselbe Maske für das nächste Bild geöffnet und das Beschriften geht von Neuem los. Diese Schritte wiederholt man, bis man seine Schönheitengalerie zusammen hat.

Möchte man weitere Bilder nutzen, wird über Add Item dieselbe Maske für das nächste Bild geöffnet und das Beschriften geht von Neuem los. Diese Schritte wiederholt man, bis man seine Schönheitengalerie zusammen hat. Über Aspect Ratio kann man festlegen, ob sich der Rahmen an das Format der Bilder anpasst (Automatic) oder sich das Format der Bilder den Rahmen beeinflusst (Not fixed). In erstem Fall bleibt der Rahmen damit konstant, sodass beim Wechsel von Bildern im Hoch- und Querformat z. B. Bilder im Querformat in den Rahmen eines Hochformates gequetscht werden müssen und so in der Regel verkleinert werden, damit alles rein passt. Im letzteren Fall wird für jedes neue Bild der Rahmen angepasst. Das bedeutet, dass der Rahmen zwischen Hoch- und Querformat hin- und herspringen kann, was mitunter für etwas Unruhe sorgen kann.

Über Aspect Ratio kann man festlegen, ob sich der Rahmen an das Format der Bilder anpasst (Automatic) oder sich das Format der Bilder den Rahmen beeinflusst (Not fixed). In erstem Fall bleibt der Rahmen damit konstant, sodass beim Wechsel von Bildern im Hoch- und Querformat z. B. Bilder im Querformat in den Rahmen eines Hochformates gequetscht werden müssen und so in der Regel verkleinert werden, damit alles rein passt. Im letzteren Fall wird für jedes neue Bild der Rahmen angepasst. Das bedeutet, dass der Rahmen zwischen Hoch- und Querformat hin- und herspringen kann, was mitunter für etwas Unruhe sorgen kann. Es gibt wenige Apps, die mich in meiner Android-Karriere so lange begleiten wie

Es gibt wenige Apps, die mich in meiner Android-Karriere so lange begleiten wie

Zu Beginn befassen wir uns mit etwas recht Lapidaren: Dem schnöden Äußeren von Mebis. Denn so vielfältig die Möglichkeiten der Plattform auch sein mögen, vermisst man zu Beginn vielleicht ein bisschen einen Leitfaden, der etwas Ordnung in das Durcheinander bringt: Aktivitäten hier, Themen da, Kursformate da drüben. Das ist zu Beginn für den Einsteiger doch ein bisschen viel. Hier sind daher ein paar Kostbarkeiten, die ich für die Ordnung innerhalb eines Mebis-Kurses wahnsinnig hilfreich fand und erst seit Kurzem so zu schätzen weiß:

Zu Beginn befassen wir uns mit etwas recht Lapidaren: Dem schnöden Äußeren von Mebis. Denn so vielfältig die Möglichkeiten der Plattform auch sein mögen, vermisst man zu Beginn vielleicht ein bisschen einen Leitfaden, der etwas Ordnung in das Durcheinander bringt: Aktivitäten hier, Themen da, Kursformate da drüben. Das ist zu Beginn für den Einsteiger doch ein bisschen viel. Hier sind daher ein paar Kostbarkeiten, die ich für die Ordnung innerhalb eines Mebis-Kurses wahnsinnig hilfreich fand und erst seit Kurzem so zu schätzen weiß:

In einem Oberstufenkurs, der zwei Schuljahre dauert, kommt einiges an Themen zusammen. Allein in Englisch werden es, wenn man sich brav an den Lehrplan hält, 16 Themen, was in einem Mebiskurs mal schnell unübersichtlich wird. Wie gut, dass es dort die “Hervorheben”-Funktion gibt – im Bild auf Englisch -, die das aktuelle Thema auf Knopfdruck für jedermann und -frau sichtbar macht. Aktiviert wird die putzige Funktion im Menü “Bearbeiten” des jeweiligen Themas. Und schon ist das aktuelle Thema bei jedem Log-In farblich hervorgehoben.

In einem Oberstufenkurs, der zwei Schuljahre dauert, kommt einiges an Themen zusammen. Allein in Englisch werden es, wenn man sich brav an den Lehrplan hält, 16 Themen, was in einem Mebiskurs mal schnell unübersichtlich wird. Wie gut, dass es dort die “Hervorheben”-Funktion gibt – im Bild auf Englisch -, die das aktuelle Thema auf Knopfdruck für jedermann und -frau sichtbar macht. Aktiviert wird die putzige Funktion im Menü “Bearbeiten” des jeweiligen Themas. Und schon ist das aktuelle Thema bei jedem Log-In farblich hervorgehoben.

Ich kann mich noch erinnern, wie ich im Studium erstmals vom Ausdruck des Fachidiotismus gehört habe. Diesen wenig schmeichelhaft klingenden Ausdruck zum Beschreiben eines Zustandes, dem man nach mehreren Jahren in seinem Metier erliegt, kannte ich theoretisch, aber wirklich vorstellen konnte ich mir das damals nicht. Frisch aus dem Abi war ich nämlich eigentlich ganz gut aufgestellt, was das Allgemeinwissen betraf: Kurvendiskussionen, Vektorenrechnung, das Verständnis von dominant-rezessiven Erbkrankheiten, die unterschiedlichen Evolutionstheorien, Atommodelle. War alles damals kein Problem für mich.

Ich kann mich noch erinnern, wie ich im Studium erstmals vom Ausdruck des Fachidiotismus gehört habe. Diesen wenig schmeichelhaft klingenden Ausdruck zum Beschreiben eines Zustandes, dem man nach mehreren Jahren in seinem Metier erliegt, kannte ich theoretisch, aber wirklich vorstellen konnte ich mir das damals nicht. Frisch aus dem Abi war ich nämlich eigentlich ganz gut aufgestellt, was das Allgemeinwissen betraf: Kurvendiskussionen, Vektorenrechnung, das Verständnis von dominant-rezessiven Erbkrankheiten, die unterschiedlichen Evolutionstheorien, Atommodelle. War alles damals kein Problem für mich. Erfolgreich. Ausnahmslos jeder hat sich das Dokument vor der Schulaufgabe angesehen und auf diese Weise durch die Bank ganz grandiose comments in der Klausur verfasst. Die ganze Arbeit hat sich also gelohnt. Und es wird nicht bestimmt das letzte Mal gewesen sein, dass ich mich mal wieder selbst in die Rolle des Schülers begebe…

Erfolgreich. Ausnahmslos jeder hat sich das Dokument vor der Schulaufgabe angesehen und auf diese Weise durch die Bank ganz grandiose comments in der Klausur verfasst. Die ganze Arbeit hat sich also gelohnt. Und es wird nicht bestimmt das letzte Mal gewesen sein, dass ich mich mal wieder selbst in die Rolle des Schülers begebe… Unter den Aktivitäten, die mit H5P für Zuschauer am eindrucksvollsten sind, gehört definitiv die Aktivität Image Juxtaposition – eindrucksvoll deshalb, weil man sie in der Regel vor allem von professionellen Nachrichtenseiten kennt. Über einen Schieberegler kann man stufenlos zwischen zwei Bildern hin- und herschalten, sodass Gemeinsamkeiten und Unterschiede im direkten Vergleich zutage treten – perfekt für kontrastive Vorher-Nachher-Aufnahmen von Satelliten, Statistiken oder Kunstwerken, die sich so im Unterricht in Windeseile integrieren können.

Unter den Aktivitäten, die mit H5P für Zuschauer am eindrucksvollsten sind, gehört definitiv die Aktivität Image Juxtaposition – eindrucksvoll deshalb, weil man sie in der Regel vor allem von professionellen Nachrichtenseiten kennt. Über einen Schieberegler kann man stufenlos zwischen zwei Bildern hin- und herschalten, sodass Gemeinsamkeiten und Unterschiede im direkten Vergleich zutage treten – perfekt für kontrastive Vorher-Nachher-Aufnahmen von Satelliten, Statistiken oder Kunstwerken, die sich so im Unterricht in Windeseile integrieren können.