![]() Vorbemerkung: Eine Reihe von bildungsaffinen Bloggern hat sich zum Ziel gesetzt, 2024 häufiger thematisch gemeinsam zu bloggen. Die Themenvorschläge werden an dieser Stelle gesammelt, (möglichst) alle Beiträge zum aktuellen Thema sind unter dem Beitrag zu finden. Wer sich beteiligen möchte, aber keinen Blog hat, kann gerne einen Beitrag einreichen – er wird dann als Gastbeitrag publiziert. Dies ist die neunte Runde.

Vorbemerkung: Eine Reihe von bildungsaffinen Bloggern hat sich zum Ziel gesetzt, 2024 häufiger thematisch gemeinsam zu bloggen. Die Themenvorschläge werden an dieser Stelle gesammelt, (möglichst) alle Beiträge zum aktuellen Thema sind unter dem Beitrag zu finden. Wer sich beteiligen möchte, aber keinen Blog hat, kann gerne einen Beitrag einreichen – er wird dann als Gastbeitrag publiziert. Dies ist die neunte Runde.

Wir haben es geschafft. Mal wieder. Der Dezember huscht wie jedes Jahr im Eiltempo an mir vorüber. Schulaufgaben, Notenstandsberichte, Probezeitkonferenzen, dazwischen Proben für das Weihnachtskonzert, der Weihnachtsbasar, die Weihnachtsfeier. Für alles wird man wie selbstverständlich eingeplant, ohne dass man gefragt wird. Und so findet man sich im Handumdrehen mit einer Reihe von zusätzlichen Mini-Jobs, die man eigentlich gar nicht schultern kann bzw. möchte. Nein sagen möchte man da. Und das habe ich dieses Jahr mehrmals getan. Und das hat mich sehr befreit. Und das so sehr, dass ich dem Nein ein eigenes Kapitel widmen möchte.

Nein.

In meiner Funktion als Systembetreuer bin ich für viele Leute gefühlt für alles zuständig, was ein Kabel hat:

Mein Privatrechner geht nicht, schau doch mal. In Raum 120 geht das Licht nicht (indirekter Sprechakt deutlich hörbar). Das WLAN ist ausgefallen. Der Strom ist ausgefallen im Erdgeschoss. Der Gong geht nicht im Musiksaal. Kannst du mich für das Infoportal entsperren, ich hab dreimal das falsche Passwort eingegeben. Wie viele dieser geschilderten Situationen der letzten zwei Monate sind tatsächlich meine Aufgabe? Antwort: Keine einzige. Also weg damit.

Nein.

Ebenso geneint wurde bei Dingen, die ich aus Überzeugung und Idealismus zusätzlich übernehme – und das hat tatsächlich ein bisschen weh getan, da ein Nein dort auch ein bisschen ein Eingeständnis ist. Ein Nein zum AK Medien, weil im Moment kaum Leute zu den Fortbildungen kommen (die anderen AKs haben ähnlich wenige Besucher gerade, aber ich weigere mich ein aktuell totes Pferd zu reiten). Ebenso auch teilweise Nein zu meinen geliebten Medienwarten, die ich ehrenamtlich zur Unterstützung im Unterricht bei Problemen mit der Technik ausbilde. Die habe ich jeden Monat 90 Minuten in meiner Freizeit geschult. Daraus wurde jetzt kurzerhand ein Turnus von sechs Wochen. Allem voran deshalb, weil die Technik mittlerweile zuverlässig läuft, sodass wir nicht ständig nach dem Rechten sehen müssen. Zum anderen, weil jede Sitzung eine gewisse Vorplanung mit Portalnachrichten ans Kollegium, Stundenplanern, eMails an die Eltern und die Schülerschaft selbst einfordert, die in einem stressigen Schultag einfach mal en passant passieren muss. Die Medienwarte waren zu Beginn sehr erstaunt, dass ich das alles etwas zurückgefahren habe, weil man das von mir so nicht kennt. Aber es geht gefühlt auch so. Dank Nein.

Für mich sind das tatsächlich neue Verhaltensmuster. Und bis die sitzen, dauert es. Aber ich bin auf einem guten Weg. Die Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräche haben dadurch deutlich abgenommen. Die Arbeitsstunden nach Unterrichtsschluss ebenfalls. Und ich kann mich wirklich auf mein Kerngeschäft konzentrieren. Und tatsächlich auch auf etwas Freizeit in der Schule.

Ja.

Ja zum Lehrerchor. Dadurch, dass ich mich an manchen Stellen deutlich freigestrampelt habe, finde ich auf einmal Zeit für lange verschollene Tätigkeiten, die ich aus Zeitgründen an den Nagel gehängt habe. Den Lehrerchor zum Beispiel. Da bin ich vor knapp vier Jahren raus, weil ich in dem ganzen Schulchaos irgendwann nicht noch einen Termin haben wollte, den ich aufgrund der sonst noch so dräuenden Aufgaben einfach als Belastung empfunden habe. Auf einmal hatte ich wieder Zeit dafür. Und Spaß. Der Auftritt am Weihnachtskonzert letzte Woche war für mich ein Highlight des noch jungen Schuljahres, das ich gerne wiederholen möchte.

Ein dickes Ja bekommt aktuell auch der Unterricht, in dem es einfach läuft. Selbst der Informatikunterricht, den ich fachfremd unterrichte, ist durch die Verlagerung in einen digitalen Lernkurs komplett in den Händen der Kinder. In den Stunden selbst muss ich nichts machen, außer immer darauf hinweisen, dass alles, was zu tun ist, im mebis Kurs steht. Man muss halt lesen können. Diese komplette Eigensteuerung ist für unsere Kinder, die bei uns Frontalunterricht nicht nur gewöhnt sind, sondern auch sehr schätzen (weil man einfach vor sich hinpennen kann), ungewohnt. Wer die Lernvideos und Übungen der Vorstunde nicht durchgearbeitet hat, ist in der Folgestunde, wenn die Leute praktisch etwas erstellen sollen, total aufgeschmissen und sabottiert sich so die Note in Eigenregie. Das gab zu Beginn durchaus Diskussionen mit den Eltern. Aber spätestens, wenn die dann die klaren und für alle sichtbaren Arbeitsanweisungen und selbst erstellten Lernvideos zu dem Thema sehen, ist klar, wo der Hund begraben war.

Überhaupt fühlt es sich so an, als würden bei uns mehr und mehr Leute so langsam auf das digitale Pferd aufspringen. Unserem Aufruf zu einem Arbeitskreis, der die 1:1-Ausstattung in die Hand nehmen soll, die in Bayern ab dem nächsten Jahr verpflichtend umgesetzt werden soll, folgten erstaunlich viele Interessierte aus dem Kollegium. Mittlerweile sind wir ein Dutzend Leute. Angesichts unserer kompakten Schulgröße mit knapp über 40 Lehrkräften ist das enorm. Schauen wir mal, was daraus wird. Denn für einen Großteil ist das Thema immer noch sehr spooky.

Ich könnte natürlich noch viel mehr schreiben. Über mein mega tolles Team am ISB, das mir jeden Freitag gute Laune ins Gesicht zaubert. Die tolle Kollegin, mit der ich nun die sechste Unterstufe gemeinsam leite und mit der das Arbeiten einfach eine Wohltat ist. Oder von wertschätzenden Gesprächen mit Kollegen und Schulleitung. Aber das lasse ich. Aus Zeitgründen. Ich will ja was von den wohlverdienten Ferien haben.

Und deswegen übe ich mich lieber in meinem neuen Hobby.

Dem Nein-Sagen.

Nein.

Runde 3 der Edublogparade bringt wieder etwas Positivität auf den Tisch. Was den Lehrberuf attraktiv macht, ist das Thema. Mit dem Blick auf meine aktuellen Arbeitszeiten, die ich seit drei Wochen brav tracke, fällt mir es schwer, diese tatsächlich als Plus anzuführen. Es ist gerade entsetzlich viel los. So viel, dass ich nach Dienstschluss so gar nichts mehr machen möchte, was mit dem Thema Schule zu tun hat. Blogbeiträge meiner Online-Kolleginnen und Kollegen lese ich aus Zeitgründen seit Wochen nicht mehr. Es ist einfach viel. Zu viel. Und mit dem Eindruck bin ich nicht alleine. Man hört immer wieder, wie gestandene Kolleginnen und Kollegen meinen, aktuell könne man diesen Beruf dem Nachwuchs nicht mehr ruhigen Gewissens ans Herz legen. Von daher finde ich es ganz schön schwierig in dieser Runde eine gute Antwort zu finden. Denn auf der einen Seite gibt es die Anforderungen auf dem Papier, auf der anderen Seite die Sachzwänge der Realität, die immer wieder Improvisation oder schlimmstenfalls Kapitulation bedeuten. Lehrermangel, Krankheitsausfälle, fehlerhafte Technik, marode Schulgebäude, Burnout als buchstäbliche Berufskrankheit. Die Zeitungen sind voll davon. Was bringt der Lehrberuf also?

Runde 3 der Edublogparade bringt wieder etwas Positivität auf den Tisch. Was den Lehrberuf attraktiv macht, ist das Thema. Mit dem Blick auf meine aktuellen Arbeitszeiten, die ich seit drei Wochen brav tracke, fällt mir es schwer, diese tatsächlich als Plus anzuführen. Es ist gerade entsetzlich viel los. So viel, dass ich nach Dienstschluss so gar nichts mehr machen möchte, was mit dem Thema Schule zu tun hat. Blogbeiträge meiner Online-Kolleginnen und Kollegen lese ich aus Zeitgründen seit Wochen nicht mehr. Es ist einfach viel. Zu viel. Und mit dem Eindruck bin ich nicht alleine. Man hört immer wieder, wie gestandene Kolleginnen und Kollegen meinen, aktuell könne man diesen Beruf dem Nachwuchs nicht mehr ruhigen Gewissens ans Herz legen. Von daher finde ich es ganz schön schwierig in dieser Runde eine gute Antwort zu finden. Denn auf der einen Seite gibt es die Anforderungen auf dem Papier, auf der anderen Seite die Sachzwänge der Realität, die immer wieder Improvisation oder schlimmstenfalls Kapitulation bedeuten. Lehrermangel, Krankheitsausfälle, fehlerhafte Technik, marode Schulgebäude, Burnout als buchstäbliche Berufskrankheit. Die Zeitungen sind voll davon. Was bringt der Lehrberuf also? Jan-Martin hat sich für Runde Zwei der

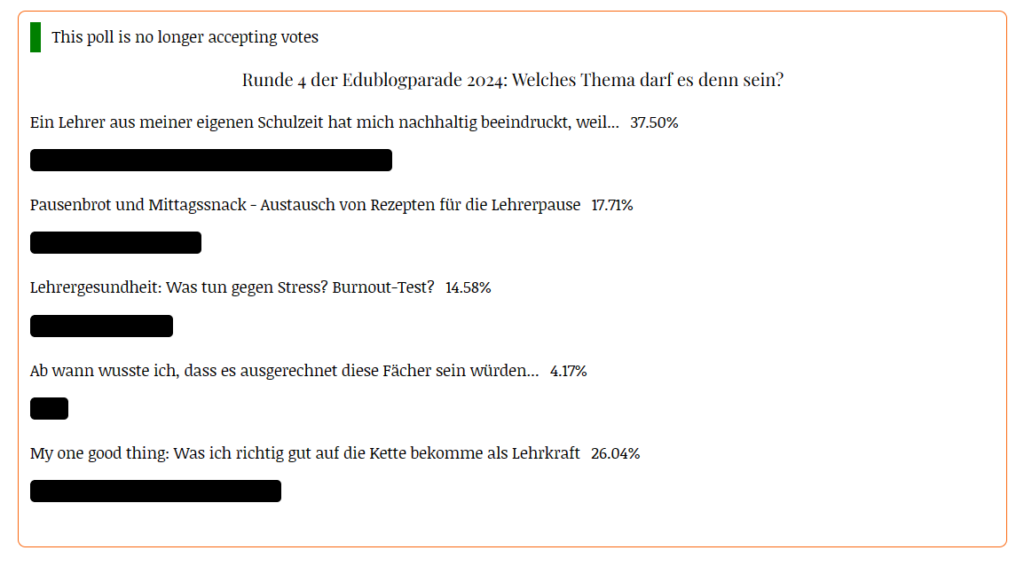

Jan-Martin hat sich für Runde Zwei der  So, das war’s. Runde 1 der EduBlogparade 2024 ist mit dem heutigen Tage durch. Und was für eine Runde das war! Mehr als 20 Beiträge – teilweise sogar außerhalb der Lehrerbubble! – kamen zusammen und sind

So, das war’s. Runde 1 der EduBlogparade 2024 ist mit dem heutigen Tage durch. Und was für eine Runde das war! Mehr als 20 Beiträge – teilweise sogar außerhalb der Lehrerbubble! – kamen zusammen und sind