Neunte Klasse

Zehnte Klasse

Elfte Klasse

Zwölfte Klasse

Dreizehnte Klasse

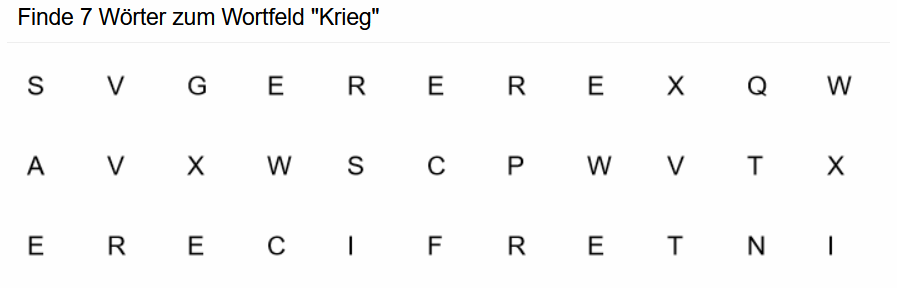

Find the Words geht in eine ähnliche Richtung wie Mark the Words – nur eine Spur verspielter: Auf einem quadratisch angelegten Spielfeld, das aus zufällig zusammengewürfelten Buchstaben besteht, gilt es, vorgegebene Wörter herauszusuchen und mit der Maus zu markieren. Wir haben es hier also mit einer klassischen Wörtersuche zu tun, die sich prima im Sprachunterricht nutzen lässt – für die Vokabelarbeit zum Beispiel:

Find the Words geht in eine ähnliche Richtung wie Mark the Words – nur eine Spur verspielter: Auf einem quadratisch angelegten Spielfeld, das aus zufällig zusammengewürfelten Buchstaben besteht, gilt es, vorgegebene Wörter herauszusuchen und mit der Maus zu markieren. Wir haben es hier also mit einer klassischen Wörtersuche zu tun, die sich prima im Sprachunterricht nutzen lässt – für die Vokabelarbeit zum Beispiel:

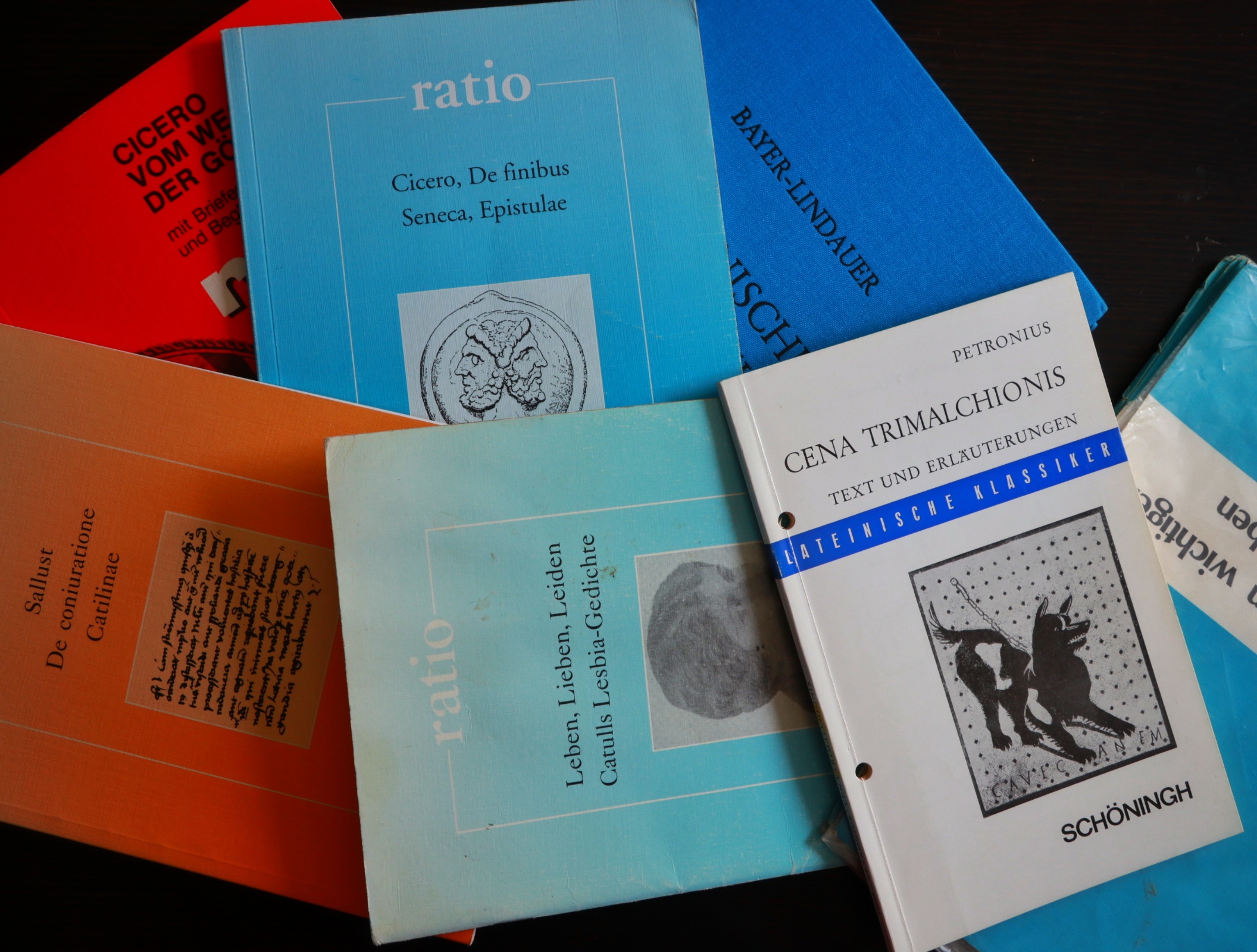

In den Grundeinstellungen finden wir zu Beginn unsere typischen Verdächtigen, die es auszufüllen gilt: Unter Titel wird die Aktivität wie üblich benannt und mit Task Description mit einem Arbeitsauftrag versehen. In unserem Fall soll eine semantisch zusammengehörige Gruppe an Vokabeln aus dem Wörterdschungel herausgefischt werden. Welche das sind, wird per Komma getrennt im Feld Word List eingetragen. Damit haben wir den Großteil der Arbeit eigentlich schon erledigt und die Aktivität wäre schon problemlos nutzbar. Die folgenden Einstellungen, die sich im Menü abcdefghijklmnopqrstuvwxyz verbergen, dienen nur zum Finetuning, beinhalten aber ein paar fabelhafte Möglichkeiten, um den Schwierigkeitsgrad entsprechend nach oben zu schrauben.

Unter Orientations lässt sich die Suchrichtung vorgeben, in der nach den Wörtern gestöbert werden soll. Will man es der Lerngruppe leicht machen, beschränkt man sich hierbei lediglich auf Grundleserichtungen wie von links nach rechts (Horizontal left to right) und von oben nach unten (Vertical downwards). Für Lerngruppen, die gerade mit dem Sprach- oder Leseerwerb angefangen haben oder Leseschwierigkeiten aufweisen, bestimmt die sinnvollste Einstellung, um Fehler und Frust abzufangen. Für höhere Lerngruppen kann man hier hingegen in die Vollen gehen und sämtliche Leserichtungen anklicken, um den Schwierigkeitsgrad ordentlich nach oben zu schrauben. Vorwärts, rückwärts, diagonal – alles ist möglich.

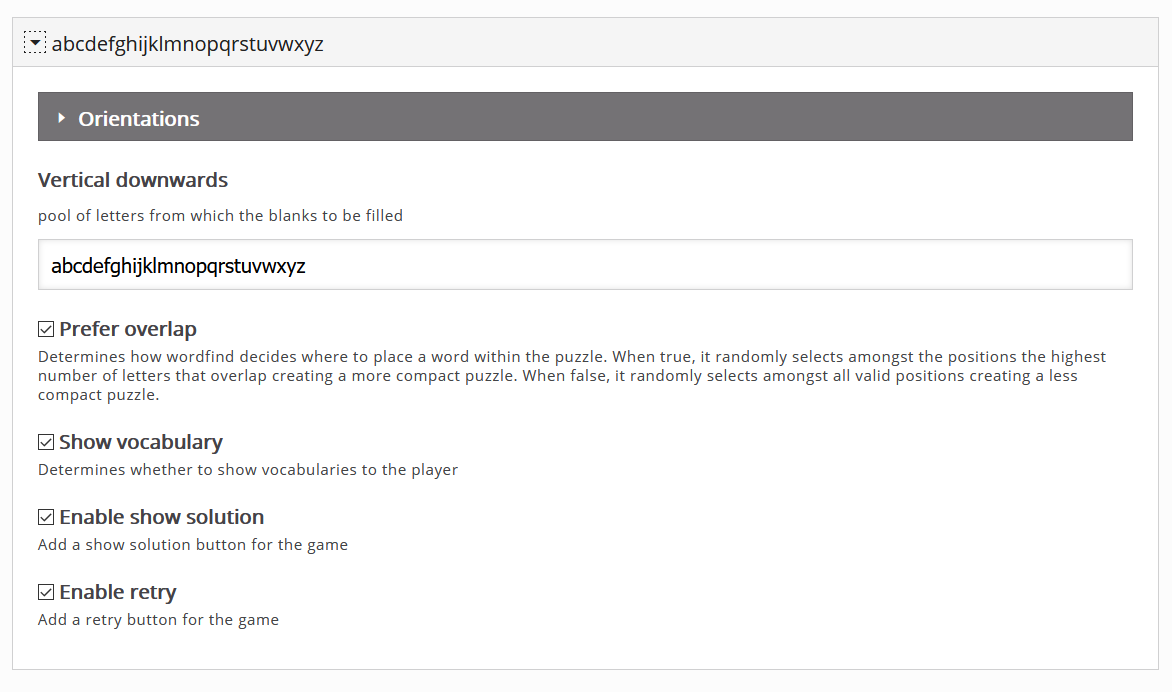

Darunter findet sich im Menü Vertical downwards ein Textfeld, in dem die Buchstaben einzugeben sind, mit denen die Lücken zwischen den Wörtern aufgefüllt werden sollen. Auch das kann man sich gut zur Differenzierung zunutze machen, indem man die Auswahl auf gewisse Buchstaben begrenzt – entweder um den Schwierigkeitsgrad etwas zu entschärfen oder in ganz jungen Gruppen die Kinder nicht mit Buchstaben zu frustrieren, die sie noch gar nicht kennen. In der Abbildung unten ist im Feld Vertical downwards zum Beispiel nur der Buchstabe Ä statt des kompletten Alphabetes eingegeben. Folglich sieht das Suchfeld nun komplett anders aus:

Um die Suche noch etwas interessanter zu gestalten, findet sich die Option Prefer Overlap direkt darunter. Ist sie aktiviert, können sich die Lösungswörter überlappen, wie man es aus den klassischen Kreuzworträtseln und Wörtersuchen kennt. Bei entsprechender Deaktivierung steht jedes Wort für sich und kommt dem anderen nicht in die Quere.

Als Letztes bliebe noch die Einstellung Show Vocabulary. Sie gibt den Lernenden die Wörter vor, die sie aus dem Wortfeld heraussuchen müssen. Wer hier am Schwierigkeitsgrad schrauben will, deaktiviert das Kästchen einfach, sodass die Aufzählung verschwindet, und man ohne Vorgabe auf die Suche gehen muss. Jetzt hat die Lerngruppe lediglich nur noch die Anweisung des Sachfeldes aus der Task Description, die ihnen eine gewisse Stoßrichtung für die Suche vorgibt – für mich eine der effektivsten Möglichkeiten, im Fremdsprachenunterricht auch noch eine entsprechende Übersetzungsleistung einzufordern; noch dazu, wo derartige Fragestellungen tatsächlich auch im Lateinabitur regelmäßig auftauchen.

Wie die Aktivität von hier zu den Schülern kommt, lest ihr hier.

Wenn ihr weitere Ideen für die Aktivität habt, schreibt mir in den Kommentaren.

Und schon geht’s weiter mit Aktivität 14.

Unter den Aktivitäten bei H5P, mit denen ich nie wirklich etwas anfangen konnte, was Agamotto. Ich hatte den Sinn nie so ganz begriffen, denn auf den ersten Blick wirkt die Aktivität nur wie eine etwas fancy version eines Image Sliders. Anstatt von einem Bild zum nächsten zu wischen, kann man hier mit Hilfe eines Schiebereglers von einem Bild zum nächsten stufenlos überblenden. Schön und gut, aber was soll das Ganze? Mit ein bisschen Kreativität kann man sich das prima im Unterricht zunutze machen. Ein erstes Verwendungsbeispiel ist bei H5P selbst du sehen, wo sich stufenweise zu einer Landkarte mehr und mehr Zusatzinformationen einblenden lassen, je weiter man den Regler nach rechts schiebt. Für den Lateinunterricht lässt sich sowas wunderbar für Binnendifferenzierung nutzen. Zum Beispiel bei Übersetzungstexten, um für jedes Übersetzungsniveau die nötigen Informationen einzublenden.

Unter den Aktivitäten bei H5P, mit denen ich nie wirklich etwas anfangen konnte, was Agamotto. Ich hatte den Sinn nie so ganz begriffen, denn auf den ersten Blick wirkt die Aktivität nur wie eine etwas fancy version eines Image Sliders. Anstatt von einem Bild zum nächsten zu wischen, kann man hier mit Hilfe eines Schiebereglers von einem Bild zum nächsten stufenlos überblenden. Schön und gut, aber was soll das Ganze? Mit ein bisschen Kreativität kann man sich das prima im Unterricht zunutze machen. Ein erstes Verwendungsbeispiel ist bei H5P selbst du sehen, wo sich stufenweise zu einer Landkarte mehr und mehr Zusatzinformationen einblenden lassen, je weiter man den Regler nach rechts schiebt. Für den Lateinunterricht lässt sich sowas wunderbar für Binnendifferenzierung nutzen. Zum Beispiel bei Übersetzungstexten, um für jedes Übersetzungsniveau die nötigen Informationen einzublenden.

Oder aber auch in Mini-Quizzes, mit der man durch stufenweises Einblenden von weiteren Hints die User selbständig auf die Lösung bringen kann.

Das Erstellen geht eigentlich ganz einfachn. Denn letztlich handelt es sich bei den stufenweise eingeblendeten Zusatzinformationen nicht um irgendwelche Textfelder, die man einblenden kann, sondern lediglich um Bildschirmaufnahmen, die kommentiert und hintereinander abgespeichert werden. Beim Schieben sieht es so aus, also würden die neuen Informationen einfach eingeblendet werden. Dabei blendet der Regler in Wirklichkeit nur von einem Gesamtbild zum nächsten über.

Für die obige Übung habe ich von einer Götterstatue ein Foto auf das Tablet geladen und einen Screenshot gemacht. Diese dient als Ausgangsaufnahme, auf die ich erste Anmerkungen mache. Sobald diese fertig ist, wird diese abgepeichert und dann mit einem weiteren Hinweis versehen. Und dann erneut abgespeichert. So geht es weiter, bis auf dem letzten Bild letztlich der Endzustand erstellt ist. Diese einzelnen Bilder werden jetzt einfach in die Maske von Agamotto geladen. Hierzu sind wie immer diverse Einstellungen möglich: Als einzig verpflichtende Option ist hierbei lediglich ein Alternativtext für jedes der Bilder einzugeben, die im Falle eines Fehlers statt der eigentlichen Aufnahme dargestellt werden. Alles andere ist optional, aber durchaus sinnvoll:

Unter Mouseover-Text lässt sich ein Textfeld beschriften, das als weitere Hinweistafel genutzt werden kann, wenn man mit der Maus lange genug über dem Bild stehen bleibt.

Die Option Beschriftung betitelt die unterschiedlichen Rasterpunkte unten am Balken (nicht vergessen, die Option Beschriftungen anzeigen weiter unten zu markieren)

Eine Beschreibung fügt jedem der hochgeladenen Titel eine eigene Bildunterschrift hinzu, die sich abhängig von der Position des Schiebereglers verändert.

Wie die Aktivität von hier zu den Schülern kommt, lest ihr hier.

Wenn ihr weitere Ideen für die Aktivität habt, schreibt mir in den Kommentaren.

Und schon geht’s weiter mit Aktivität 12.

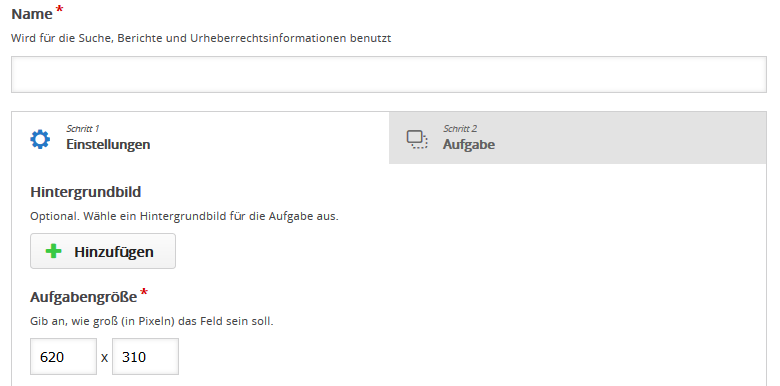

Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen H5P. Nachdem wir uns in der 1. Folge schon einmal mit dem Thema Drag the Words auseinandergesetzt haben, folgt heute eine leicht erweiterte Form: das sogenannte Drag and Drop. Letztendlich ist das Prinzip dasselbe. Dieses Mal soll Text allerdings nicht in Textlücken, sondern in Ablagezonen gezogen werden, die vorher definiert worden sind. Ungefähr so:

Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen H5P. Nachdem wir uns in der 1. Folge schon einmal mit dem Thema Drag the Words auseinandergesetzt haben, folgt heute eine leicht erweiterte Form: das sogenannte Drag and Drop. Letztendlich ist das Prinzip dasselbe. Dieses Mal soll Text allerdings nicht in Textlücken, sondern in Ablagezonen gezogen werden, die vorher definiert worden sind. Ungefähr so:

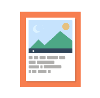

Wie üblich wird die entsprechende Aktivität Drag and Drop im ausladenden H5P-Menü ausgewählt. Es erscheint die gewohnte Oberfläche, die dieses Mal in zwei Schritte eingeteilt ist.

Nachdem wie üblich der obligatorische Aktivitätstitel in der Kategorie Name eintragen ist, lässt sich in Schritt 1 zunächst ein Hintergrundbild für die Aktivität auswählen. Auf diesem werden später verschiedene Ablagezonen und dazugehörige Textfelder platziert. Dies passiert in Schritt 2:

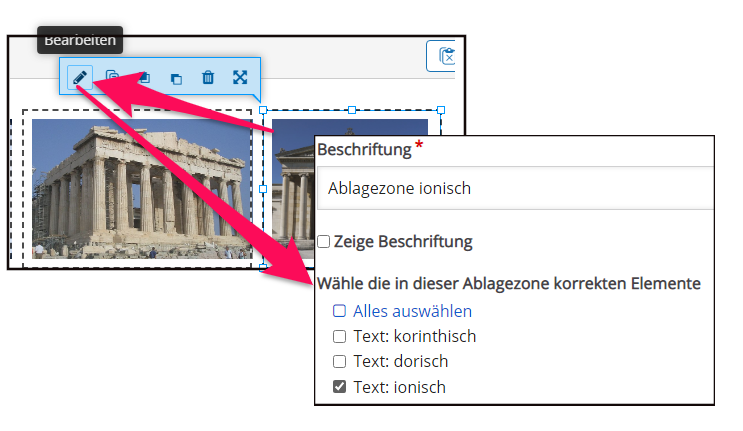

Mit einem Klick auf den ersten Button oben links entsteht eine erste sogenannte Ablagezone, die zunächst im Feld Beschriftung benannt werden muss, damit H5P sie später dem gewünschten Textfeld zuordnen kann. Soll die Ablagezone (teilweise) transparent sein, damit der Hintergrund zu sehen ist, nicht vergessen die Hintergrunddeckkraft im Wert ein bisschen zu drosseln (bei 100 überdeckt die Ablagezone den Hintergrund komplett, bei 50 scheint er teilweise durch). Das war es aber auch schon fürs Erste. Nach einem Klick auf den Button Fertig erscheint unser erster Rahmen, den man mit Hilfe der Maus an die gewünschte Stelle verschieben und zur Not auch in der Größe anpassen kann. Auf diese Weise werden weitere Rahmen erstellt, benannt und an die richtige Stelle im Hintergrund verfrachtet.

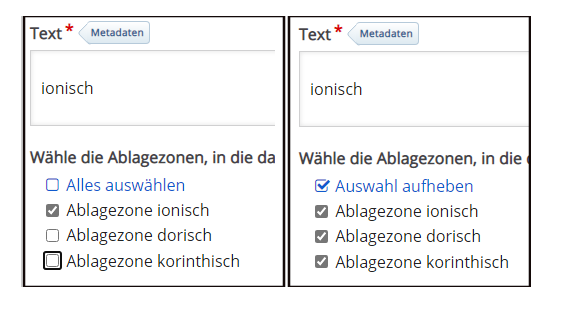

Sobald dies erledigt ist, werden nun die Textfelder erstellt und mit den gezogenen Rahmen verknüpft. Hierzu wird im Menü mit dem T-Symbol in der oberen Leiste ein Feld erstellt und mit Text gefüllt, der im Textfeld erscheinen wird. Darunter finden sich in einer Auflistung alle bisher erstellten Ablagezonen, in die man das Textfeld ziehen kann. Auf diese Weise ergeben sich zwei mögliche Szenarien:

Um eine Ablagezone abschließend mit dem dazugehörigen richtigen Textfeld zu verknüpfen, muss der Rahmen der zu bearbeitenden Ablagezone angeklickt werden. In dem sich öffnenden Menü Wähle die in dieser Ablagezone korrekten Elemente kann man nun eines der Textfelder mit einem Klick als das korrekte definieren und anschließend mit Fertig abschließen. Ebenso verfährt man mit den restlichen Ablagezonen, bis jeder Topf seinen passenden Deckel gefunden hat.

Drag and Drop für Grammatikarbeit

Drag and Drop für GrammatikarbeitEine kleine Zusatzoption habe ich in folgender Übung verwendet:

Hier sollen Schüler zu den Ablagezonen, die mit deutschen Verbformen betitelt sind, die lateinischen Entsprechungen, die als Textfelder daherkommen, zusammenfinden. Die Machart ist exakt dieselbe, allerdings hat die Sache einen buchstäblichen Haken; nämlich beim Erstellen und Benennen des Rahmens. Hier ist bei Zeige Beschriftung einfach das Häkchen gesetzt, und der Rahmen zeigt sich jeweils mit einer deutschen Überschrift. Geht ganz fix.

Weitere Aktivitäten, die mit Drag & Drop erstellt wurden

Wie die Aktivität von hier zu den Schülern kommt, lest ihr hier.

Wenn ihr weitere Ideen für die Aktivität hat, schreibt mir in den Kommentaren.

Und schon geht’s weiter mit Aktivität 10.

https://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Tochter_des_Agenor)#/media/Datei:Pompeiii.Europa.iFresco.jpg

Die Virtual Tour bei H5P habe ich als eine der ersten Apps der H5P-Software kennengelernt und fand sie von Anfang an recht schnieke. Wenn auch ein bisschen frustierend. Denn selbst erstellen war nicht. Ohne die entsprechende Technik geht Virtual Tour gar nichts. Eine 360-Grad-Kamera musste her. Und mit einem Samsung Smartphone fand sich auf die Schnelle sogar eine erstaunlich kostengünstige Lösung.

Die Virtual Tour bei H5P habe ich als eine der ersten Apps der H5P-Software kennengelernt und fand sie von Anfang an recht schnieke. Wenn auch ein bisschen frustierend. Denn selbst erstellen war nicht. Ohne die entsprechende Technik geht Virtual Tour gar nichts. Eine 360-Grad-Kamera musste her. Und mit einem Samsung Smartphone fand sich auf die Schnelle sogar eine erstaunlich kostengünstige Lösung.

Für gerade mal 40€ bekam ich eine nicht mehr ganz so taufrische, aber für meine Zwecke völlig ausreichende Kamera, die per Bluetooth wunderbar mit dem Smartphone kommuniziert und bei entsprechender Beleuchtung ganz gute 360 Grad-Bilder zaubert. Diese lassen sich dann problemlos in H5P einbinden. Zum Beispiel so:

Aber dabei bleibt es nicht.

Ähnlich wie bei Find Multiple Hotspots lassen sich in den 360-Aufnahmen verschiedene Infopunkte anbringen, in denen sich verschiedene Medieninformationen verstecken lassen. Das geht mit der beinhalteten Maske blitzschnell:

Wird die Aktivität Summary dann in der 3D Tour angeklickt, werden sämtliche Aussagen willkürlich durcheinander gewürfelt und müssen von den Lernenden als korrekt ermittelt werden. Diese erscheinen – bei richtiger Auswahl – untereinander und ergeben so eine Zusammenfassung. Auch ein Feedback ist möglich, wenn man eines wie hier beschrieben definiert hat:

Wenn ihr weitere Ideen für die Aktivität hat, schreibt mir in den Kommentaren.

Und schon geht’s weiter mit Aktivität 9.

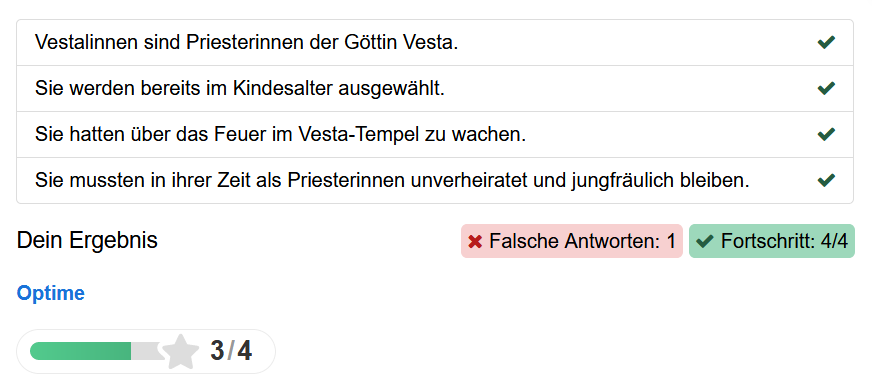

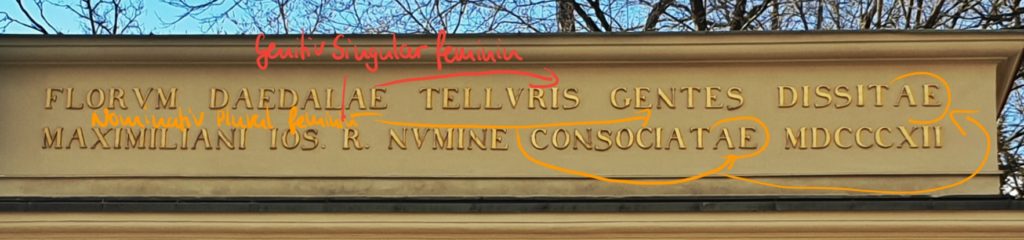

![]() Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen H5P-Zauberei. Und in Folge 7 des kleinen Lernkurses wollen wir jetzt auch mal wieder ein paar interaktive Elemente ausprobieren, die ein kleines bisschen mehr abverlangen als schnödes Anklicken. Den Anfang macht die Aktivität Fill in the Blanks, eine Aktivität, die ich persönlich vor allem im Lateinunterricht sehr häufig nutze. Ich finde die Aktivität schon ein bisschen fordernder als Drag the Words, weil hier nicht nur gezogen und geschoben werden muss – was ja auch durchaus die Möglichkeit bietet, einen Zufallstreffer zu landen – sondern explizit geschrieben. Und da merkt man recht schnell, wer was kann und wer nicht.

Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen H5P-Zauberei. Und in Folge 7 des kleinen Lernkurses wollen wir jetzt auch mal wieder ein paar interaktive Elemente ausprobieren, die ein kleines bisschen mehr abverlangen als schnödes Anklicken. Den Anfang macht die Aktivität Fill in the Blanks, eine Aktivität, die ich persönlich vor allem im Lateinunterricht sehr häufig nutze. Ich finde die Aktivität schon ein bisschen fordernder als Drag the Words, weil hier nicht nur gezogen und geschoben werden muss – was ja auch durchaus die Möglichkeit bietet, einen Zufallstreffer zu landen – sondern explizit geschrieben. Und da merkt man recht schnell, wer was kann und wer nicht.

Aber jetzt mal los.

Ein Anfang ist schnell gemacht: Unter Titel wird der Aktivität einfach ein sinnstiftender Name gegeben, damit man ihn auch besser in seinem Wust an H5P-Aktivitäten findet. Unter Aufgabenbeschreibung wird eine kurze Erklärung des Arbeitsauftrages hinterlegt. Und dann geht’s auch schon ans Eingemachte:

Im Textfeld von Textblöcke wird nun der zu behandelnde Stoff eingetippt – inklusive Lösungswörter. Jedes Wort, das eingetippt werden soll, wird hierbei mit * markiert, damit H5P Bescheid weiß und hinterher für den User an dieser Stelle eine Lücke lässt. Sind mehrere Lösungen zu einer Lücke möglich, werden die alternativen Antworten innerhalb von * mit einem Schrägstrich / definiert. Ein : innerhalb der Sternchen eröffnet die Möglichkeit, einen kleinen Hinweis auf die Lösung zu hinterlegen. Das war es aber auch schon. Hier mal der Quelltext meiner kleinen Übung (wenn man mein dilettantisches Geschreibsel überhaupt als Quelltext bezeichnen kann…

… und anschließend der Test in Reinform (man beachte: der gegebene Tipp versteckt sich inter einem blauen i)

Da es sich hier um eine kleine Testaktivität handelt, lassen sich bei Fill in the Blanks natürlich auch Feedback-Optionen einstellen. Wie das funktioniert, habe ich schon in Folge 1 bei der Aktivität Drag the Words besprochen. Allerdings gibt es hier noch ein paar zusätzliche Optionen, die aber völlig selbsterklärend sind. So lässt sich einstellen, wie pingelig H5P bei Rechtschreibfehlern oder Groß-Kleinschreibung sein soll oder lässt die Möglichkeit zu, den Test ein zweites Mal zu machen. Im Beispiel bei mir ist das selbstverständlich ausgeschaltet. Ihr sollt ja was lernen bei mir. Ätsch!

Wenn ihr weitere sinnvolle Einsätze auf Lager habt, sagt Bescheid! Am besten in den Kommentaren!

Und schon geht’s weiter mit Aktivität 8.

![]() Unmittelbar vor dem Eingang in den Englischen Garten thront der Hauptsitz der Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft: Ein imposanter Bau aus dem Klassizismus mit einem pompösen Vorhof und einem zauberhaften Garten, der leider hinter hohen Mauern und Gitterstäben den Passanten verwehrt ist. Ein Blickfang ist er aber allemal. Und zwar derart, dass man gerne alles andere an dem Gebäude vergisst. Zum Beispiel die Inschrift, die sich nur dem erschließt, der trotz der Schönheit auf dem Boden seinen Kopf auf der Höhe der Bushaltestelle Thiemestraße auch mal gen Himmel ragt.

Unmittelbar vor dem Eingang in den Englischen Garten thront der Hauptsitz der Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft: Ein imposanter Bau aus dem Klassizismus mit einem pompösen Vorhof und einem zauberhaften Garten, der leider hinter hohen Mauern und Gitterstäben den Passanten verwehrt ist. Ein Blickfang ist er aber allemal. Und zwar derart, dass man gerne alles andere an dem Gebäude vergisst. Zum Beispiel die Inschrift, die sich nur dem erschließt, der trotz der Schönheit auf dem Boden seinen Kopf auf der Höhe der Bushaltestelle Thiemestraße auch mal gen Himmel ragt.

Das dortige lateinische Zitat labor omnia vincit ist auf vielen Gebäuden zu finden. Der Ursprung ist allerdings den wenigsten bekannt. Es stammt nämlich von keinem Geringeren als Vergil, dem legendären Autor der Aeneis. Der Ausspruch ist allerdings einem anderen Werk des römischen Nationaldichters entnommen, nämlich den Georgica. Und das ist in vielfacher Hinsicht bemerkenswert:

Bei den Georgica handelt es sich nämlich um ein Lehrgedicht, das sich vordergründig dem Ackerbau und dem harten Leben der Bauern widmet. Mit einer Versicherungsgesellschaft hat das herzlich wenig zu tun. Aber das kann man der Inschrift nicht zum Vorwurf machen, wenn man sich ansieht, an was für Gebäuden und Wappen sich dieser legendäre Ausspruch sonst noch so findet.

Interessant hierbei: Das Zitat ist in all diesen Inschriften nicht nur aus dem Zusammenhang gerissen, sondern auch noch verkürzt bzw. falsch zitiert. Es fehlt dem Satz nämlich ein ganz wichtiger Zusatz, der Philologen seit Jahrhunderten beschäftigt. Schauen wir uns das mal genauer an:

Der Ausspruch findet sich in Buch 1 der Georgica. Es ist der Moment, in dem Jupiter das goldene Zeitalter der Menschheit absichtlich beendet, in dem alles in Hülle und Fülle vorhanden war:

Ante Iovem nulli subigebant arva coloni; 125

ne signare quidem aut partiri limite campum

fas erat: In medium quaerebant. Ipsaque tellus

omnia liberius nullo poscente ferebat.

Übersetzung:

Vor Jupiter unterwarfen keine Bauern die Fluren.

Und ein Feld mit einer Grenze abzutrennen oder gar zu markieren

war Unrecht. Sie erwarben es zum allgemeinen Gebrauch. Und selbst die Erde

brachte recht bereitwillig alles hervor, ohne dass es jemand forderte.

“Schluss mit dem Luxus!”, sagt Jupiter. Der Mensch soll sich gefälligst quälen und abrackern. Und in der Not wird der Mensch erfinderisch.

Tum laqueis captare feras et fallere visco

inventum et magnos canibus circumdare saltus.

Atque alius latum funda iam verberat amnem

alta petens, pelagoque alius trahit umida lina.

Tum ferri rigor atque argutae lammina serrae

(nam primi cuneis scindebant fissile lignum),

tum variae venere artes. Labor omnia vicit 145

improbus et duris urgens in rebus egestas.

Übersetzung:

Darauf wurde die Fähigkeit erfunden mit Schlingen wilde Tiere zu fangen und mit Leim zu täuschen

und große Waldstücke mit Hunden einzukesseln.

Und hier peitscht der eine schon den breiten Strom des Flusses mit seinem Fangnetz

und sucht damit die Tiefe ab, ein anderer zieht das nasse Tau aus dem Meer.

Als nächstes kam die Härte des Eisens und die Blätter der kreischenden Säge

(denn die ersten Menschen spalteten das splittrige Holz noch mit Keilen),

dann weitere Fertigkeiten. Labor improbus

hat alles besiegt ebenso wie die in schweren Zeiten drängende Not.

Das kleine Wörtchen improbus will in diesem Zusammenhang so überhaupt nicht in seiner Ursprungsbedeutung hineinpassen. Generationen kennen das Adjektiv nämlich ausschließlich in der Bedeutung schlecht. Und dass schlechte Arbeit alle Widrigkeiten besiegt, will sich bestimmt niemand an seine Fassade stehen haben. Es muss ja irgendein Lohn hinter dieser Arbeit stecken, daher kann diese Ursprungsbedeutung hier nicht passen. Das bekriteln auch Generationen von Altphilologen und bieten für improbus verschiedene Bedeutungen an, die etwas positiver konnotiert sind: Der bekannte Stowasser erwähnt im Zusammenhang mit der Vergil-Stelle die Bedeutung übermäßig oder anhaltend, der Georges in Frakturschrift rastlos. Niklas Holzberg spricht in seinem Buch über Vergil (Holzberg 2006, 102f.) Richard Jenkyns (Jenkyns 1993, 247) den Übersetzungslorbeer zu, der mit dem Ausdruck die verdammt nochmal harte Arbeit daran erinnert, dass auch im Deutschen negativ konnotierte Wörter mitunter als Verstärker gemeint werden können (Das war wahnsinnig gut/ich habe mich schrecklich gefreut.). Insofern ist bei Vergil Arbeit erst dann lohnenswert, wenn sie fucking hard ist. Insofern ist Vergils Ausspruch der geistige Großvater von Britney Spears’ ikonisch gewordenem Ausspruch Work, B**ch.

Ohne diesen Zusatz wird aus der verdammt nochmal harten Arbeit an der Fassade allerdings einfach nur schnöde Arbeit, der Ausdruck also abgeschwächt. Ob absichtlich (wer denkt schon en passant daran, dass improbus auch andere Bedeutungen in sich tragen kann als in der Schule gelernt?) oder nicht, bleibt ein Geheimnis. Ebenso wie die Tempusveränderung des Verbes (auch vicit im Original ist Präsens geworden). Oder aber auch die abschließende Frage, warum eine antike Version von Work, Bitch! an der Fassade eines Versicherungsgebäudes klebt. Soll das eine Aufforderung sein, möglichst viel zu erwirtschaften, um hinterher sein hart erschuftetes Eigentum für viel Geld in den Schutz einer Versicherung zu geben? Zugegeben: wer es richtig anstellt, wird eine Menge an Zeug zu versichern haben. Eine entsprechende Aufstellung zu versichernder materiellen Güter entnehmen Sie bitte den Lyrics von Frau Spears.

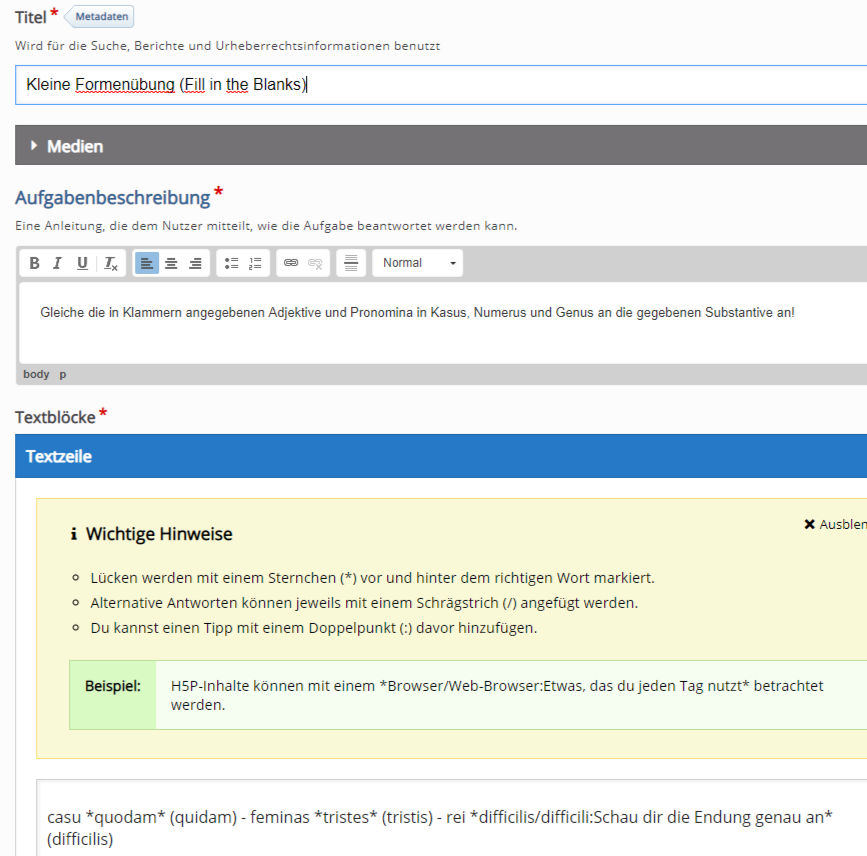

Unter den ganzen Grabsteinen und Stelen finden sich – gottlob! – auch die einen oder anderen lateinischen Sinnsprüche, die ich im Zuge einer neuen Folge der Saxa Monacensia gerne vorstellen möchte. Instagrammable? Maybe not, but definitely noteworthy!

Dulcis praeteritorum memoria

Übersetzung:

Süße Erinnerung an die Verstorbenen/Vergangenheit

Per crucem ad lucem

Übersetzung:

Durch/Über das Kreuz ans Licht

In Deo Pax

Übersetzung:

Friede in Gott

Meinen absoluten Favoriten findet man allerdings kurz vor dem Portal in der Mitte des Friedhofs. Es ist der Grabstein von Martin Schleich, der zu Lebzeiten als Dramatiker und Humorist in Münchner Kreisen wohl bekannt war. Davon zeugt auch seine Grabinschrift, die allerdings streckenweise so in Mitleidenschaft gezogen ist, dass ich sie nicht entziffern kann. Vielleicht kann einer der werten Leser ein bisschen mehr erkennen. Ich wäre um jeden Tipp dankbar (Diesem Aufruf ist Leser Willi Wamser übrigens hier gefolgt. Tausend Dank für die immense Recherchearbeit!).

<…> lepidique sales, lepidaeque Camenae.>

Iucundique ioci, Satyri Saturaeque valete!

Quibuscum et saeculo valedixit

Illustris quondam vir Monacensis.

Dr. Martinus Schleich

defunctus 13. Oct. 1881

natus 12. Febr. 1827

Qui hoc epigramma sibi fieri voluit:

Iacet. Tacet. Placet.

Übersetzung:

Lebt wohl, lässige Witze, lässige Musen…

Angenehme Scherze, Satyrn und Satiren.

Zusammen mit diesen und dem Jahrhundert hat sich der einst berühmte Münchner

Dr. Martin Schleich verabschiedet;

gestorben am 13. Oktober 1881,

geboren am 12. Februar 1827.

Er wollte, dass für ihn der folgende Grabspruch angefertigt wird:(Hier) liegt er. (Hier) schweigt er. Das gefällt.

Das lateinische Pendant zu “Klappe zu, Affe tot!”

Und hier nochmal in 3D:

![]() Da wir uns ja aktuell eher in den eigenen vier Wänden aufhalten als draußen, dachte ich, ich bringe euch einfach ein bisschen Aprilsonne aus München in eure heimischen Stuben. Nämlich mit einer neuen Folge zu den Saxa Moncensia. Unser kleiner Ausflug führt uns heute in den alten Botanischen Garten. Im Jahre 1812 eröffnet, um den Leuten die Flora und Fauna nahe zu bringen, ist aus dem ehemaligen Prunkstück mittlerweile leider ein Ort von eher zweifelhaften Ruf geworden. Schuld daran sind die doch recht zwielichtigen Gestalten, die aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Hauptbahnhof den Park zu jeder Tages- und Nachtzeit bevölkern und allerhand Unfug treiben. Bei den ganzen Negativschlagzeilen, mit denen das Areal deswegen in den letzten Jahren in Verruf gekommen ist, übersieht man leider nur allzu schnell, wie hübsch der alte botanische Garten eigentlich angelegt ist: Prächtige Blumenbeete säumen die Wege, im direkt anliegenden Park-Café tummeln sich die Leute in der Frühlingssonne, verschlungene Wege führen in dicht bewaldete Abschnitte – und dann ist da noch der imposante Neptunbrunnen, der 1937 nachträglich in die Anlage von Joseph Wackerle eingefügt wurde: Eine riesige Fontänenanlage mit einem gigantischen Wassergott im Zentrum, dem man seine Entstehungszeit in Nazideutschland leider nur all zu deutlich ansieht.

Da wir uns ja aktuell eher in den eigenen vier Wänden aufhalten als draußen, dachte ich, ich bringe euch einfach ein bisschen Aprilsonne aus München in eure heimischen Stuben. Nämlich mit einer neuen Folge zu den Saxa Moncensia. Unser kleiner Ausflug führt uns heute in den alten Botanischen Garten. Im Jahre 1812 eröffnet, um den Leuten die Flora und Fauna nahe zu bringen, ist aus dem ehemaligen Prunkstück mittlerweile leider ein Ort von eher zweifelhaften Ruf geworden. Schuld daran sind die doch recht zwielichtigen Gestalten, die aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Hauptbahnhof den Park zu jeder Tages- und Nachtzeit bevölkern und allerhand Unfug treiben. Bei den ganzen Negativschlagzeilen, mit denen das Areal deswegen in den letzten Jahren in Verruf gekommen ist, übersieht man leider nur allzu schnell, wie hübsch der alte botanische Garten eigentlich angelegt ist: Prächtige Blumenbeete säumen die Wege, im direkt anliegenden Park-Café tummeln sich die Leute in der Frühlingssonne, verschlungene Wege führen in dicht bewaldete Abschnitte – und dann ist da noch der imposante Neptunbrunnen, der 1937 nachträglich in die Anlage von Joseph Wackerle eingefügt wurde: Eine riesige Fontänenanlage mit einem gigantischen Wassergott im Zentrum, dem man seine Entstehungszeit in Nazideutschland leider nur all zu deutlich ansieht.

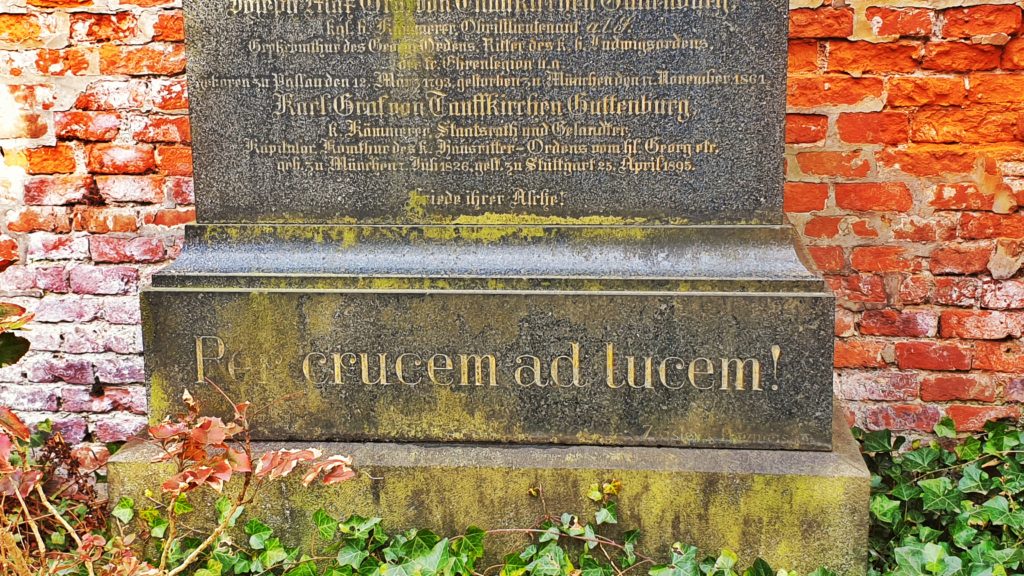

Doch unsere eigentliche Hauptattraktion führt uns eigentlich durch den Park hindurch. Eigentlich fast schon raus. Denn sie ist direkt vor dem Alten botanischen Garten angebracht. Nämlich am klassizistischen Portal. Dort finden sich über den imposant gestalteten dorischen Säulen die Worte, die keinem geringeren als Johann Wolfgang von Goethe zugeschrieben sind – nämlich anlässlich der Einweihung des Parks:

Florum daedalae telluris gentes dissitae Maximiliani Ios[ephi] r[egis] nomine consociatae, MDCCCXII

Wie es sich für einen echten Goethe gehört, ist die kunstvolle Inschrift alles andere als ein Kinderspiel, da die Bezüge kreuz und quer stehen und sogar mehrere Versionen zulassen. Das Adjektiv daedalus (kunstfertig) kann nämlich unterschiedlich bezogen werden. Entweder auf telluris oder auf gentes. Ich hab das mal kurz angemarkert:

Deswegen lässt sich der Spruch auch in zwei möglichen Varianten übersetzen:

Ausgesäte Arten von Blumen der Erde auf Geheiß von König Maximilian Joseph im Jahre 1812 kunstvoll [in diesem Garten] vereint. (In diesem Fall wäre daedalae auf die Blumenarten bezogen)

Ausgesäte Arten von Blumen der Künstlerin Erde auf Geheiß von König Maximilian Joseph im Jahre 1812 [in diesem Garten] vereint. (In diesem Fall wäre daedalae auf die Erde bezogen)

Manche Beiträge wählen die erstere Übersetzung. Wikipedia zieht sich sogar komplett aus der Affäre und lässt das dubiose Adjektiv einfach aus der Übersetzung raus. Ich persönlich würde die zweite Variante bevorzugen. Nicht nur, weil der Lateinlehrer gerne mal gegen den Strom schwimmt. Sondern weil die Erde als schöpfende Kraft, die mit einer gewissen Vernunft die Natur so einrichtet, wie sie es für richtig hält, in der lateinischen Literatur und Philosophie gerne immer wieder auftaucht. Zum Beispiel auch beim Autor Lukrez. In dessen de rerum natura erscheint dieser Ausdruck der daedala tellus sogar wortwörtlich (De rerum naturae, I, 6-8):

te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli

adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus

summittit flores […]

Dass Goethe mit den Werken des Lukrez vertraut war, wollen wir mal stillschweigend annehmen. Dafür spricht auch, dass in der Portalinschrift wie auch in der Passage beide Male die tellus mit flores in Verbindung gebracht wird. Damit beweist Goethe gleichzeitig auch noch seine Belesenheit wie auch seinen Intellekt, denn die Werke des Lukrez gelten in vielerlei Hinsicht als einzigartig. Nicht nur, dass wir es hier mit einem der anspruchsvollsten römischen Autoren überhaupt zu tun haben. Er ist auch der einzige Dichter, der ein Lehrgedicht über die Welt verfasst hat und sich dabei als einziger uns bekannter römischer Schriftsteller der Lehre des Epikur anschließt. So viel Wissen in einer windigen Inschrift. Nicht schlecht, Herr von Goethe!

![]() Es ist März in München. Die Frühlingssonne strahlt munter vom tiefblauen Himmel und hüllt die Straßen in gleißendes Licht. Die Bäume wiegen sich im eisigen Ostwind hin und her. Und auf den verlassenen Wiesen in den Parks tummelt sich unbeschwert eine Armada an Gänsen, Enten, Eichhörnchen und Karnickel.

Es ist März in München. Die Frühlingssonne strahlt munter vom tiefblauen Himmel und hüllt die Straßen in gleißendes Licht. Die Bäume wiegen sich im eisigen Ostwind hin und her. Und auf den verlassenen Wiesen in den Parks tummelt sich unbeschwert eine Armada an Gänsen, Enten, Eichhörnchen und Karnickel.

Nur eine Gruppe fehlt im Bild. Wir. Der civis Monacensis vulgaris betrachtet dieses Schauspiel dieser Tage lieber vom Fenster aus. Dank Corona hängt über Bayern seit Freitag letzter Woche die Ausgangssperre dräuend über uns. Ein Großteil der Geschäfte ist zu, die Schulen sind seit Tagen geschlossen. Die Menschen sind angehalten, ihr Privatleben auf ein Minimum zu beschränken. Nach draußen sollen nur die mit triftigen Gründen. Was nun ein solcher sein möge, darüber herrscht immer noch eine gewisse Unsicherheit – auch wenn sich das bayerische Innenministerium alle Mühe gibt, Licht ins Dunkel zu bringen. Die meisten gehen daher einfach auf Nummer sicher und verlassen einfach mal prophylaktisch nicht das Haus. Und zwar Münchenweit. Selbst auf dem Viktualienmarkt, wo vor zwei Wochen trotz Bitten von oben nach wie vor die Hölle los war – der Münchner Hipster lässt sich doch seinen Sprizz nicht verbieten! – schleicht verstohlen die eine oder andere Person einsam und allein vor sich hin. Vorsorglich mit gesenktem Kopf, damit man auch nach außen den Anschein erweckt, keine Lust auf ein Gespräch zu haben. Gut so. Denn würde man von dort nur ein paar Meter ums Eck schlendern, würde man in dieser Haltung endlich mal auf einen lateinischen Spruch stoßen, den man seit Jahren wohl buchstäblich mit Füßen getreten hat. Er ist nämlich in den Boden eingelassen und präsentiert sich auf dem Bürgersteig zur Pflugstraße:

Corrige praeteritum, praesens rege, discerne futurum

Übersetzung:

Berichtige die Vergangenheit, herrsche über die Gegenwart, erkenne die Zukunft!

Die Herkunft des Spruches ist leider ebenso unbekannt, wie der Grund, warum diese Inschrift ausgerechnet an dieser Stelle zu finden ist. Er ist nämlich vorrangig auf Sonnenuhren zu finden – von denen in der Umgebung weit und breit keine zu sehen ist. Nur die Turmuhr des Isartors ist in direktem Blickfeld. Und die ist ein ganz besonderes Exemplar, da sie in Erinnerung an unseren Volkskomiker Karl Valentin verkehrt herum geht. Vielleicht ist aber auch das genau der tiefere Sinn im Zusammenhang mit dieser Inschrift: Wenn bei fortschreitender Zeit auf dieser Uhr die verstreichenden Minuten scheinbar rückwärts laufen und sich für den Betrachter wieder in die Vergangenheit drehen, verwischen die Grenzen zwischen den Zeiten. Discerne futurum? Mit dieser Uhr gar nicht so einfach…