![]() Da wir uns ja aktuell eher in den eigenen vier Wänden aufhalten als draußen, dachte ich, ich bringe euch einfach ein bisschen Aprilsonne aus München in eure heimischen Stuben. Nämlich mit einer neuen Folge zu den Saxa Moncensia. Unser kleiner Ausflug führt uns heute in den alten Botanischen Garten. Im Jahre 1812 eröffnet, um den Leuten die Flora und Fauna nahe zu bringen, ist aus dem ehemaligen Prunkstück mittlerweile leider ein Ort von eher zweifelhaften Ruf geworden. Schuld daran sind die doch recht zwielichtigen Gestalten, die aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Hauptbahnhof den Park zu jeder Tages- und Nachtzeit bevölkern und allerhand Unfug treiben. Bei den ganzen Negativschlagzeilen, mit denen das Areal deswegen in den letzten Jahren in Verruf gekommen ist, übersieht man leider nur allzu schnell, wie hübsch der alte botanische Garten eigentlich angelegt ist: Prächtige Blumenbeete säumen die Wege, im direkt anliegenden Park-Café tummeln sich die Leute in der Frühlingssonne, verschlungene Wege führen in dicht bewaldete Abschnitte – und dann ist da noch der imposante Neptunbrunnen, der 1937 nachträglich in die Anlage von Joseph Wackerle eingefügt wurde: Eine riesige Fontänenanlage mit einem gigantischen Wassergott im Zentrum, dem man seine Entstehungszeit in Nazideutschland leider nur all zu deutlich ansieht.

Da wir uns ja aktuell eher in den eigenen vier Wänden aufhalten als draußen, dachte ich, ich bringe euch einfach ein bisschen Aprilsonne aus München in eure heimischen Stuben. Nämlich mit einer neuen Folge zu den Saxa Moncensia. Unser kleiner Ausflug führt uns heute in den alten Botanischen Garten. Im Jahre 1812 eröffnet, um den Leuten die Flora und Fauna nahe zu bringen, ist aus dem ehemaligen Prunkstück mittlerweile leider ein Ort von eher zweifelhaften Ruf geworden. Schuld daran sind die doch recht zwielichtigen Gestalten, die aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Hauptbahnhof den Park zu jeder Tages- und Nachtzeit bevölkern und allerhand Unfug treiben. Bei den ganzen Negativschlagzeilen, mit denen das Areal deswegen in den letzten Jahren in Verruf gekommen ist, übersieht man leider nur allzu schnell, wie hübsch der alte botanische Garten eigentlich angelegt ist: Prächtige Blumenbeete säumen die Wege, im direkt anliegenden Park-Café tummeln sich die Leute in der Frühlingssonne, verschlungene Wege führen in dicht bewaldete Abschnitte – und dann ist da noch der imposante Neptunbrunnen, der 1937 nachträglich in die Anlage von Joseph Wackerle eingefügt wurde: Eine riesige Fontänenanlage mit einem gigantischen Wassergott im Zentrum, dem man seine Entstehungszeit in Nazideutschland leider nur all zu deutlich ansieht.

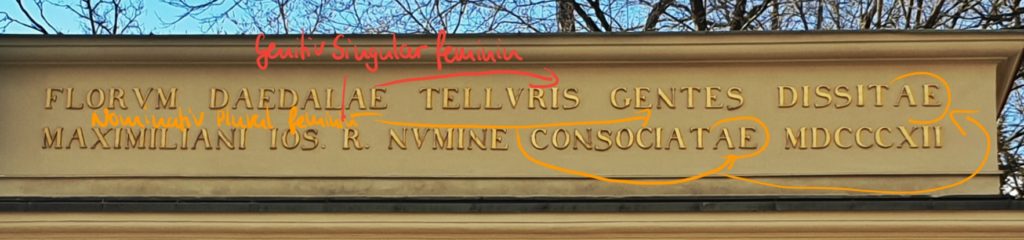

Doch unsere eigentliche Hauptattraktion führt uns eigentlich durch den Park hindurch. Eigentlich fast schon raus. Denn sie ist direkt vor dem Alten botanischen Garten angebracht. Nämlich am klassizistischen Portal. Dort finden sich über den imposant gestalteten dorischen Säulen die Worte, die keinem geringeren als Johann Wolfgang von Goethe zugeschrieben sind – nämlich anlässlich der Einweihung des Parks:

Florum daedalae telluris gentes dissitae Maximiliani Ios[ephi] r[egis] nomine consociatae, MDCCCXII

Wie es sich für einen echten Goethe gehört, ist die kunstvolle Inschrift alles andere als ein Kinderspiel, da die Bezüge kreuz und quer stehen und sogar mehrere Versionen zulassen. Das Adjektiv daedalus (kunstfertig) kann nämlich unterschiedlich bezogen werden. Entweder auf telluris oder auf gentes. Ich hab das mal kurz angemarkert:

Deswegen lässt sich der Spruch auch in zwei möglichen Varianten übersetzen:

-

Ausgesäte Arten von Blumen der Erde auf Geheiß von König Maximilian Joseph im Jahre 1812 kunstvoll [in diesem Garten] vereint. (In diesem Fall wäre daedalae auf die Blumenarten bezogen)

-

Ausgesäte Arten von Blumen der Künstlerin Erde auf Geheiß von König Maximilian Joseph im Jahre 1812 [in diesem Garten] vereint. (In diesem Fall wäre daedalae auf die Erde bezogen)

Manche Beiträge wählen die erstere Übersetzung. Wikipedia zieht sich sogar komplett aus der Affäre und lässt das dubiose Adjektiv einfach aus der Übersetzung raus. Ich persönlich würde die zweite Variante bevorzugen. Nicht nur, weil der Lateinlehrer gerne mal gegen den Strom schwimmt. Sondern weil die Erde als schöpfende Kraft, die mit einer gewissen Vernunft die Natur so einrichtet, wie sie es für richtig hält, in der lateinischen Literatur und Philosophie gerne immer wieder auftaucht. Zum Beispiel auch beim Autor Lukrez. In dessen de rerum natura erscheint dieser Ausdruck der daedala tellus sogar wortwörtlich (De rerum naturae, I, 6-8):

te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli

adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus

summittit flores […]

Dass Goethe mit den Werken des Lukrez vertraut war, wollen wir mal stillschweigend annehmen. Dafür spricht auch, dass in der Portalinschrift wie auch in der Passage beide Male die tellus mit flores in Verbindung gebracht wird. Damit beweist Goethe gleichzeitig auch noch seine Belesenheit wie auch seinen Intellekt, denn die Werke des Lukrez gelten in vielerlei Hinsicht als einzigartig. Nicht nur, dass wir es hier mit einem der anspruchsvollsten römischen Autoren überhaupt zu tun haben. Er ist auch der einzige Dichter, der ein Lehrgedicht über die Welt verfasst hat und sich dabei als einziger uns bekannter römischer Schriftsteller der Lehre des Epikur anschließt. So viel Wissen in einer windigen Inschrift. Nicht schlecht, Herr von Goethe!