Samstag Morgen, sieben Uhr früh. Es regnet in Strömen, als der Wecker surrt. An einem normalen Morgen würde ich mich einfach noch einmal umdrehen und weiterschlafen. Die Arbeitswoche war wirklich kein Zuckerschlecken. Schlaf wär echt a Gschicht. Aber heute ist kein normaler Samstag. Ich habe mich eingecheckt zu meinem ersten Barcamp. Und nicht nur irgendeins. Die Moodlebande ist in der Stadt. Patrick hat sie in seine Schule am Oberwiesenfeld geladen. Und alle sind sie gekommen.

Samstag Morgen, sieben Uhr früh. Es regnet in Strömen, als der Wecker surrt. An einem normalen Morgen würde ich mich einfach noch einmal umdrehen und weiterschlafen. Die Arbeitswoche war wirklich kein Zuckerschlecken. Schlaf wär echt a Gschicht. Aber heute ist kein normaler Samstag. Ich habe mich eingecheckt zu meinem ersten Barcamp. Und nicht nur irgendeins. Die Moodlebande ist in der Stadt. Patrick hat sie in seine Schule am Oberwiesenfeld geladen. Und alle sind sie gekommen.

Ankommen, drankommen

Schon bei der Ankunft merkt man: Das ist nicht einfach ein spontanes Treffen von Gleichgesinnten. Hier steckt richtig viel Vorbereitung und Arbeit drin. Jeder Ankömmling erhält ein Lächeln, eine kleine Willkommenstüte mit Leckerlis und ein Namensbadge, auf dem man optional seinen Twitter-Account vermerkt, unter dem man sich über all die Zeit erfolgreich vernetzt hat. Wie intensiv, das wird spätestens im Plenum in der Schul-Caféteria ersichtlich, als wir uns in großer Runde gegenseitig vorstellen: Unter den knapp 30 Leuten gibt es viele Hallo-Erlebnisse. Einige kennt man vom Sehen her aus dem Twitterlehrerzimmer, wieder andere als Kollegen von Fortbildungen. Sogar aus Dillingen und dem ISB haben sich diverse Celebrities eingeschmuggelt, um dem Moodlecamp beizuwohnen. Weitere 30 Personen sind online dabei und stimmen nahtlos in die Vorstellungsrunde mit ein. Und nicht nur hier. Dank “Eule” ist die komplette Veranstaltung hybrid, ein Großteil der Sessions wird aufgenommen, Interessierten ins Netz übertragen und über eine eigens aufgesetzt Moodle-Instanz organisiert. Per Buchungssystem kann man sich in mehr als 25 Sessions einklinken, die spontan von Teilgebenden angeboten werden.

Schon bei der Ankunft merkt man: Das ist nicht einfach ein spontanes Treffen von Gleichgesinnten. Hier steckt richtig viel Vorbereitung und Arbeit drin. Jeder Ankömmling erhält ein Lächeln, eine kleine Willkommenstüte mit Leckerlis und ein Namensbadge, auf dem man optional seinen Twitter-Account vermerkt, unter dem man sich über all die Zeit erfolgreich vernetzt hat. Wie intensiv, das wird spätestens im Plenum in der Schul-Caféteria ersichtlich, als wir uns in großer Runde gegenseitig vorstellen: Unter den knapp 30 Leuten gibt es viele Hallo-Erlebnisse. Einige kennt man vom Sehen her aus dem Twitterlehrerzimmer, wieder andere als Kollegen von Fortbildungen. Sogar aus Dillingen und dem ISB haben sich diverse Celebrities eingeschmuggelt, um dem Moodlecamp beizuwohnen. Weitere 30 Personen sind online dabei und stimmen nahtlos in die Vorstellungsrunde mit ein. Und nicht nur hier. Dank “Eule” ist die komplette Veranstaltung hybrid, ein Großteil der Sessions wird aufgenommen, Interessierten ins Netz übertragen und über eine eigens aufgesetzt Moodle-Instanz organisiert. Per Buchungssystem kann man sich in mehr als 25 Sessions einklinken, die spontan von Teilgebenden angeboten werden.

Themen satt

Wer sich für eines der Themen interessiert, schaut einfach vorbei: CSS-Skripte für Moodle/Mebis, Kurse nachhaltig und arbeitsökonomisch sinnvoll organisieren, Umgang mit Test-Fragekatalogen, Moodle Breakouts oder eine kleine Läster-Schwester-Moodle-Selbsthilfegruppe – für jeden Geschmack ist was dabei. Mal rein theoretisch, dann wieder stark praxisorientiert. Mal hochkomplex auf Profiniveau, dann wieder erfrischend einfach umzusetzen. Die Mischung stimmt – genau wie die Chemie zwischen den Anwesenden. Die Hierarchie zwischen Sessionleitung und Teilnehmenden ist flach, der Ton immer mitfühlend und sympathisch. Wir sitzen hier alle im selben Boot. Der gemeinsame Weg ist klar. Und die, die auf der Reise ein paar Meilen voraus sind, geben gerne ihre Erfahrung weiter. Überall gibt es etwas zu lernen, zu entdecken, zu vertiefen, auszuprobieren. Für mich persönlich war es bahnbrechend zu sehen, wie einfach man seine Kurse für die Lerngruppe angenehmer gestalten kann. Mausklicks reduzieren, Ordnung schaffen, Navigieren erleichtern, Handgriffe einsparen. Alles genial einfach, wenn man nur weiß wie. Letztlich hat sich ja jeder mit den mitunter doch recht schrulligen Eigenheiten von Moodle/Mebis angefreundet und Workarounds erarbeitet. Jeder auf eine andere interessante Weise, die man noch nicht kannte. Aber kennenlernen will.

Man ist ganz erschlagen von den ganzen Eindrücken und Einblicken in die digitale Unterrichtswelt von anderen Teilnehmenden, aus anderen Bundesländern, aus sämtlichen Schularten und bespricht sich kollegial in toll organisierten Kaffee- und Mittagspausen, die zwischen den einzelnen Sitzungen stattfinden. Bei Apfel- und Käsekuchen lässt man sich den Kaffee gleich noch einmal mehr schmecken, reflektiert mit seinen Tischgästen die jüngst erlernten Fertigkeiten und Erkenntnisse. Man hört zu, man vertieft. Gönnt sich noch eine der schmackhaften Madelaines. Holt sich noch einen Kaffee. Diskutiert weiter, vergleicht seine Kurse und Aktivitäten, mit denen man seit Jahren in den Klassen gute Erfolge erzielt hat – und inspiriert andere, die bei den riesigen Möglichkeiten von Moodle/MebisMan noch nicht auf etwas ähnliches gekommen sind. Da ist sie wieder, die Inspiration. Die Ideen sprudeln nur so vor sich hin und beflügeln. So geht es den ganzen Tag hindurch. Die euphorisierende Stimmung hält an. Auch lange nach der Veranstaltung. Zufrieden und glücklich sitzen wir am Ende in der U-Bahn Richtung Innenstadt. Wie froh man doch am Ende ist, dass man den Wecker heute doch nicht ignoriert und bei diesem furchtbaren Wetter einen Fuß nach draußen gesetzt hat. Der scheußliche Tag hat sich echt ins absolute Gegenteil verkehrt. Danke, dass ihr alle Teil davon wart!

Old habits die hard – vor allem bei den Altphilologen. Wir bleiben gerne bei Altbewährtem, halten an Traditionen fest und halten inne, wo andere einfach den Deckel druff machen wollen, um weiter zu machen. Dabei wäre ein bisschen Rückblick für dieses denkwürdige Schuljahr durchaus angebracht. So durcheinander war es noch nie – und wird es hoffentlich auch niemals mehr werden…

Old habits die hard – vor allem bei den Altphilologen. Wir bleiben gerne bei Altbewährtem, halten an Traditionen fest und halten inne, wo andere einfach den Deckel druff machen wollen, um weiter zu machen. Dabei wäre ein bisschen Rückblick für dieses denkwürdige Schuljahr durchaus angebracht. So durcheinander war es noch nie – und wird es hoffentlich auch niemals mehr werden…

In all dem Durcheinander gab es zumindest eine Konstante: Nämlich meine eigene Technik. Mein Setup hat sich in den letzten Jahren überhaupt nicht geändert. Nach wie vor arbeite ich mit der Kombination

In all dem Durcheinander gab es zumindest eine Konstante: Nämlich meine eigene Technik. Mein Setup hat sich in den letzten Jahren überhaupt nicht geändert. Nach wie vor arbeite ich mit der Kombination

Liebe Gemeinde,

Liebe Gemeinde,

Zu Beginn befassen wir uns mit etwas recht Lapidaren: Dem schnöden Äußeren von Mebis. Denn so vielfältig die Möglichkeiten der Plattform auch sein mögen, vermisst man zu Beginn vielleicht ein bisschen einen Leitfaden, der etwas Ordnung in das Durcheinander bringt: Aktivitäten hier, Themen da, Kursformate da drüben. Das ist zu Beginn für den Einsteiger doch ein bisschen viel. Hier sind daher ein paar Kostbarkeiten, die ich für die Ordnung innerhalb eines Mebis-Kurses wahnsinnig hilfreich fand und erst seit Kurzem so zu schätzen weiß:

Zu Beginn befassen wir uns mit etwas recht Lapidaren: Dem schnöden Äußeren von Mebis. Denn so vielfältig die Möglichkeiten der Plattform auch sein mögen, vermisst man zu Beginn vielleicht ein bisschen einen Leitfaden, der etwas Ordnung in das Durcheinander bringt: Aktivitäten hier, Themen da, Kursformate da drüben. Das ist zu Beginn für den Einsteiger doch ein bisschen viel. Hier sind daher ein paar Kostbarkeiten, die ich für die Ordnung innerhalb eines Mebis-Kurses wahnsinnig hilfreich fand und erst seit Kurzem so zu schätzen weiß:

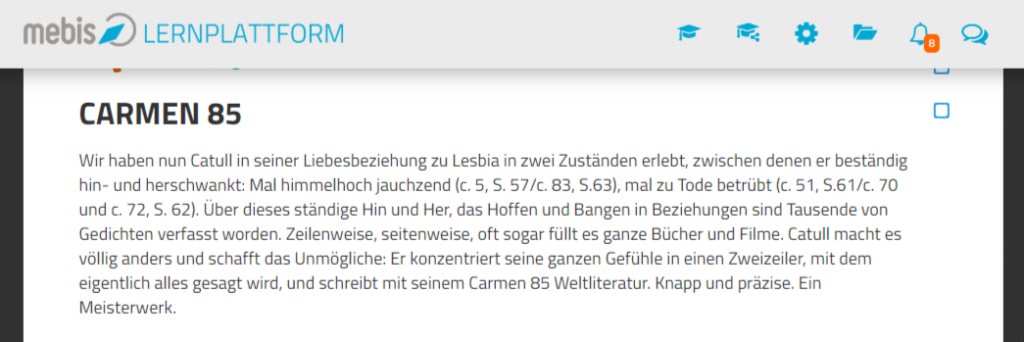

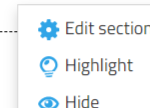

In einem Oberstufenkurs, der zwei Schuljahre dauert, kommt einiges an Themen zusammen. Allein in Englisch werden es, wenn man sich brav an den Lehrplan hält, 16 Themen, was in einem Mebiskurs mal schnell unübersichtlich wird. Wie gut, dass es dort die “Hervorheben”-Funktion gibt – im Bild auf Englisch -, die das aktuelle Thema auf Knopfdruck für jedermann und -frau sichtbar macht. Aktiviert wird die putzige Funktion im Menü “Bearbeiten” des jeweiligen Themas. Und schon ist das aktuelle Thema bei jedem Log-In farblich hervorgehoben.

In einem Oberstufenkurs, der zwei Schuljahre dauert, kommt einiges an Themen zusammen. Allein in Englisch werden es, wenn man sich brav an den Lehrplan hält, 16 Themen, was in einem Mebiskurs mal schnell unübersichtlich wird. Wie gut, dass es dort die “Hervorheben”-Funktion gibt – im Bild auf Englisch -, die das aktuelle Thema auf Knopfdruck für jedermann und -frau sichtbar macht. Aktiviert wird die putzige Funktion im Menü “Bearbeiten” des jeweiligen Themas. Und schon ist das aktuelle Thema bei jedem Log-In farblich hervorgehoben.

Und es ward Oberstufenunterricht in Englisch. Es geht um the media. Auf der einen Seite ein unglaublich dankbares Thema, weil man sich hier nach Belieben austoben kann: Traditional media, social media, broadsheet press, tabloids, fake news, deep fakes – alles geht. Aber nur immer für ein Jahr. Leider. Denn die Artikel und Inhalte, mit denen ich 2019 im Kurs arbeite, sind 2020 wieder überholt. In zwölf Monaten sind sharpiegate, die unsägliche al-Baghdadi–Rede, cofeve oder in my great and unmatched wisdom wieder längst vergessene Fehltritte auf dem schier riesigen Haufen an Skurillitäten des amerikanischen Präsidenten. Es gibt nur wenige Inhalte, die Bestand haben. Fomo ist zum Glück eins davon. Das Phänomen, permanent auf Handy, Tablet, PC oder aus dem Fenster zu starren aus lauter Angst etwas zu verpassen, ist präsenter denn je, und jeder ist ihm heutzutage in irgendeiner Weise unterlegen. Zu welchem Grad, das sollen die Schüler heute selbst herausfinden. Über den Mebis-Kurs werden sie zu einem

Und es ward Oberstufenunterricht in Englisch. Es geht um the media. Auf der einen Seite ein unglaublich dankbares Thema, weil man sich hier nach Belieben austoben kann: Traditional media, social media, broadsheet press, tabloids, fake news, deep fakes – alles geht. Aber nur immer für ein Jahr. Leider. Denn die Artikel und Inhalte, mit denen ich 2019 im Kurs arbeite, sind 2020 wieder überholt. In zwölf Monaten sind sharpiegate, die unsägliche al-Baghdadi–Rede, cofeve oder in my great and unmatched wisdom wieder längst vergessene Fehltritte auf dem schier riesigen Haufen an Skurillitäten des amerikanischen Präsidenten. Es gibt nur wenige Inhalte, die Bestand haben. Fomo ist zum Glück eins davon. Das Phänomen, permanent auf Handy, Tablet, PC oder aus dem Fenster zu starren aus lauter Angst etwas zu verpassen, ist präsenter denn je, und jeder ist ihm heutzutage in irgendeiner Weise unterlegen. Zu welchem Grad, das sollen die Schüler heute selbst herausfinden. Über den Mebis-Kurs werden sie zu einem